江戸時代初期の慶長19年(1614年) 高田城が築城され、大規様な城下町が作られた。街道はすべて高田城下を通ることとなり、城下の主な出入り口は、主要街道沿いにあった伊勢町口・稲田口・陀羅尼口の3ヶ所であった。

東の松之山街道は、戸野目・四ヶ所を通って稲田口から城下へと入った。往来が盛んになるにつれて、戸野目から稲田口までの街道に沿って町並みが形成され、足軽長屋、また商戸・酒店・雑商等もできて、次第に賑わいを見せるようになった。

昭和30年頃までは、各種商店のほか、銭湯・床屋・鍛冶屋・建具屋・表具屋・板金屋・精米所などがあり、日常生活に必要なものは殆んど戸野目の町並みで間に合うほどであった。

やがて昭和30年代に入り、自動車等の交通量が急増したため、戸野目小学校から稲田を直線で結ぶバイパス道路の工事が開始された。昭和43年5月31日、県道高田・松之山・六日町線が開通し、旧松之山街道の部分は市道下稲田・戸野目線となり、路線バスも廃止となって往時の賑わいがなくなった。

戸野目の地名は元来「戸・の・目」、つまり「集落や町・の・入口」の意味から呼ばれたものと思われる。松之山街道を東から来て、高田市街地の入口「戸の目」に着くと、人々は漸く安堵したことであろう。

明治5年(1872年)維新政府により、「村に不学の家がなく、家には不学の人がないことを目指す」との新学制が発布され、職業・身分・男女の差別なく皆平等の数育を受けるという近代教育の基本理念が示された。

翌明治6年10月16日、この地域の小区長であり教育に熱心であった戸野目の保阪貞吉氏の多大な尽力により、この蓮休寺を仮校舎として授業が開始された。

開校式当日、初代校長市川文四郎先生は裃を着て、論語を講義し訓示された。この時の生徒総数は200余名であった。

当時は、「読み・書き・そろばん」の庶民教育の役割を担っていた寺子屋が各所にあり、この寺小屋から切りかえられたものであった。

仮校舎での開校と共に本校舎の新築が急がれた。保阪貞吉氏は、四ケ所の自身の敷地及び新築費用の大部分、更に学校維持費に充てるための田地をも寄付したのである。

こうして明治7年7月5日、新校舎が竣工し「四ケ所小学校」と称し、同時に分校を下富川に置いて開校した。

その後明治26年には、現在地への移築及び校名変更(戸野目尋常小学校)が決まり、同28年に竣工・移転した。

境内北側に隣接し環濠屋敷を構える相馬家は、上杉謙信を慕って福島県相馬から移住、相馬の姓を名乗ったと言われる。

「相馬氏系図」によれば、上杉景勝公の時に農士17騎の頭役を命ぜられ、慶長3年(1598年) 会津へ移封の時に帰農して津有郷に居住したと記されている。

また、明治16年神社明細帳には「冨士神社、祭神は木花開耶姫命 昔時駿河国冨士郡浅間神社の分霊を勧請し、相馬兵衛太郎という者年来奉仕

昔時駿河国冨士郡浅間神社の分霊を勧請し、相馬兵衛太郎という者年来奉仕 」とある。

」とある。

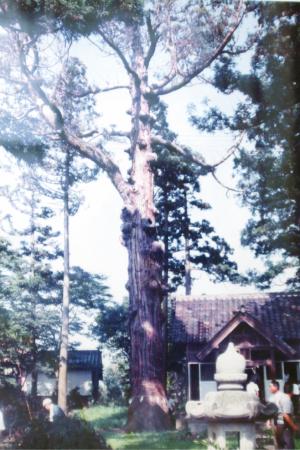

戸野目神社は、相馬家の守り神として安土・桃山時代からの神社と推測される。また20数年前まで、社殿南側には樹齢300~400年とみられた杉の巨木があった。永く御神木として崇められてきたが、この老木も神社創祀が安士・桃山時代であったことを偲ばせるものであった。

明治41年、戸野目中島廻にあった諏訪社を合併し、戸野目神社と改称した。

明治33年産業組合法が施行されると全国の町村に組合が誕生し、旧津有村に於いても南・北に夫々組合が設立された。

以来、村農会・後の農業会との提携や南・北組合の合流等の変遷を経ながら、産業組合から「信購販利」の現在の農業協同組合形態へと変革が進んだ。

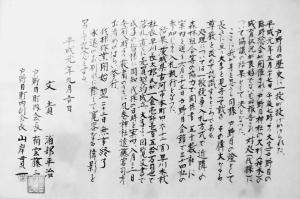

昭和3年4月28日「津有北部信用購買販売組合」は新潟県より認可を得、同年8月7日創立総会を開催して発足した。

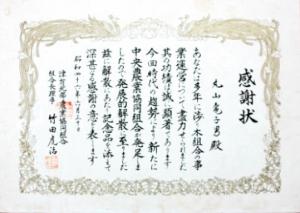

初代専務理事栗山宗治氏は、就任から昭和18年退任までの16年間、全身の情熱を傾注して草創の苦難を切り拓き、組合員の相互扶助・福祉増進のため尽瘁した。また初代書記平山勘助氏は栗山氏を助け、18年間に渉り黙々誠実一途に勤続した。

昭和33年5月5日、組合創立30周年記念事業にあたり、草創期の功労者両氏の功績をたたえて頌徳碑を建立した。

その後、津有北部農業協同組合は幾多の合併・改称を経て、現在の「えちご上越農業協同組合」上越支店の中心的な地域にあって、その歴史と役割を継承している。