市では、中山間地域の暮らしを守るとともに活力の維持・向上を図るために、継続的に集落の実態を把握しながら、地域の実情に応じた支援を行う「集落づくり推進員」を配置しています。

集落づくり推進員は、毎日のように集落を巡回し、地域の皆さんとのコミュニケーションを深めています。活動を通じて発見した、地域の魅力や風景、活気あふれる集落の様子を皆さんにお伝えしていきます。

清里スポーツフェス実行委員会では、3月5日(日曜日)に清里スポーツセンターで清里区冬季スポーツ交流会を開催しました。

競技種目は、チームで競うカローリング、スカットボール、輪投げなど性別や年齢に隔たりなく楽しめるもので、会場には大きな歓声と笑い声があふれた交流会となりました。

氷上のカーリングをフロアーで楽しむカローリングに参加されたチーム「寺脇ヤング」の中村さんは、「カローリングに初めて挑戦しました。ジェットローラを、力の入れ具合でコントロールするのが難しかったです。この交流会のおかげで、普段会う機会が少ない方とも会えて、いろんなお話をすることができ楽しかったです」と笑顔で話されました。

清里スポーツフェス実行委員会では、このほか11月にグラウンドゴルフ、ゲートボールを楽しむ「秋のスポーツ交流会」を開催しており、スポーツを通じて健康の増進と地域の交流を深める活動に取り組んでいます。

(清里区担当:小林集落づくり推進員)

3月12日(日曜日)、浦川原区谷集落において、恒例のそば祭りが行われました。

材料には大島区菖蒲深山そば加工組合の石臼ひきそば粉と、谷集落で掘った自然薯(じねんじょ)をつなぎに使ったそばを打ちました。

材料:そば粉1000g、自然薯500g、卵200g、打ち粉(適切)

谷集落在住の40代の男性と、集落出身者の女性もそば打ちに参加され、普段もそば打ちをされる女性役員から、自然薯と卵の混ぜ方やこねる時のコツ、伸ばし方の手順などそば打ちの技術を伝授されていました。

天ぷらには、地元で採れたばかりのふきのとうやかき揚げ・竹輪・オクラなどが手際よく調理され、11時からのそば祭りに間に合うよう揚げてありました。

そばの太さは多少不ぞろいでしたが、打ちたてゆでたてを冷水でしっかり締められていて、コシがありかむほどに自然薯の香りがして、喉ごしも良いおいしいそばでした。

谷集落では、そばの薬味に鬼グルミを入れる習慣があるそうで、勧められてクルミを入れてみると、食感が変わり、クルミの風味も加わって更においしくなりました。

料理を食べながらも近況報告や昔の話、これからの山菜採りなど、いつまでも話は尽きませんでした。

3月のそば祭りは、時期的に遅いのではと思いましたが、雪深い谷集落の方々にとってのそば祭りは、寒く長い冬を乗り越えた喜びと、待ちに待った春の訪れを集落みんなで祝う行事なのだと感じました。

(浦川原区担当:丸山集落づくり推進員)

1月の終わり頃から準備していた「みそ作り」が、本格稼働し始めた2月中頃に大島区の藤尾集落を訪問しました。町内会館を改装した作業場で、藤尾生産組合の布施正栄さんをはじめ集落内外の人たちがみそ作りに取り組んでいました。

約9キログラムの大豆を圧力釜で蒸す作業は、豆の香気がただよい、ちょっとつまみ食いしたくなります。豆は集落の田で、栽培した大豆や近隣から購入した「茶豆」などを使用しているとのことです。

みそ作りに欠かせない「こうじ」は低農薬で栽培した地元産「コシヒカリ」を使用し、塩は「天然塩」にこだわっています。

1回の作業工程は、3日間かけて行われます。1日目はこうじの仕込みを行い、2日目はこうじの返しと大豆の選別、3日目にみそ仕込みを行う工程となります。1回35キログラムの仕込みを6回繰り返し、1日に約210キログラムのみそを仕込むそうです。

布施さんの話によると、2ヶ月以上かけて作られたみそは「みそだる」で、半年以上寝かせて10月頃から販売するのですが、この「味雪みそ」は店頭での販売は行わず、固定客が多いため直接お客様に届けることで、ほぼ生産した全量が消費されるそうです。

藤尾集落は少子高齢化が進み、みそ作りが危ぶまれたことがありましたが、近隣集落の人の応援を受けて、今後もみそ作りを続けていくことができそうです。

(大島区担当:飯塚集落づくり推進員)

中山間地域では農産物の鳥獣被害が深刻であり、柿崎区でも様々な取組が行われています。

新潟県猟友会柿崎支部によると、令和3年度の柿崎区と吉川区での有害鳥獣捕獲実績は137頭、令和2年度は662頭でした。令和3年度の捕獲数が少ない理由として、新潟県猟友会柿崎支部副支部長の小松さんは「令和3年の大雪でイノシシの個体数が全体的に減少したためと思われます。今後も狩猟による捕獲の推進と、イノシシを誘引しない環境づくりに努めていきたいです」と話していました。

捕獲方法は「くくり罠」が一般的であり、けもの道などに設置する罠です。新潟県猟友会柿崎支部所属の重原さんは、「くくり罠にかかった有害鳥獣をいたずらに苦しめてはいけない。すみやかな捕獲と処理が必要です」と適切な方法で処理することに注意を払っていました。

林道を走ると「きけんです」と書いてある標識が目に留まります。その場所に「くくり罠」が設置してあるため、周囲に近づかないようにという注意喚起の標識です。

新潟県猟友会柿崎支部所属の蓑輪さんは、「今まで一般の人の事故は報告されていませんが、標識があれば中に入らないよう注意してほしいです」と話していました。

狩猟は法律や条例などで厳しい規制がかけられており、狩猟者に対する周囲の理解も必要ですが、人と野生鳥獣が共生していくために重要だと考えられています。

一方でその担い手の確保も課題となっており、新潟県猟友会柿崎支部事務局の星野さんは、「柿崎支部も後継者の育成に力を入れていますので、狩猟免許に挑戦してもらいたいです」と期待を寄せていました。

(柿崎区担当:市川集落づくり推進員)

2月23日(木曜日)、吉川区の北端にある川谷地区(4集落3町内会)でさいの神が執り行われました。

川谷地区のさいの神は吉川区内で最も遅い時期に執り行われています。

主催は地区の振興団体である「川谷もよりの将来をみんなで考える会」で、今回で45回目を迎えます。

これまで途絶えることのない様に継続してきた、住民たちの精神的な拠り所となる伝統行事です。

地域おこし協力隊の宇野隊員、三輪隊員や法政米米クラブの関係者も参加して、笑い声と歓声に溢れる祭事となりました。

法政米米クラブとは、法政大学人間環境学部のフィールドスタディエリアとなったことを契機に組織された団体で、川谷地区と20年以上交流を続けています。

このように川谷地区は、関係人口の構築や移住者の受入れにも積極的に取り組んでいます。

(吉川区担当:池上集落づくり推進員)

牧区棚広生産組合の新たな特産品である雪下キャベツの「ゆきひめ」が出荷されています。

秋に収穫せず畑に植えたままの状態で冬を迎えたキャベツは、1メートルを超す雪の中から重機を使って掘り出されました。埋まっているキャベツを傷付けないようギリギリの所を掘らなければならない作業は高度な技術が必要です。

掘りだされたキャベツは、1キログラムから3キログラムの重さ別に分けられて出荷されます。

日陰の倉庫で汚れを拭き取る作業は大変で、拭き取る先からタオルが凍っていきます。

棚広で活動している地域おこし協力隊員の益子泉さんも大事な戦力として働いており、益子さんの子供たちも雪下キャベツの「ゆきひめ」が大好きです。

棚広の雪下キャベツ「ゆきひめ」はパリっとした食感と甘さが自慢です。

特に芯の部分がとても甘く、何も付けなくても野菜スティックとして食べることが出来、捨てるところは一つもありません。

市内直売所等で販売されていますので、ぜひご賞味ください。

(牧区担当:松本集落づくり推進員)

2月11日(土曜日)、中郷小学校グラウンドを会場に、NPO法人中郷区まちづくり振興会と一般社団法人中郷区さとまる学校が共同で主催した「中郷スノーフェスティバル」が行われました。少雪や新型コロナウィルスの影響により、雪を活用したイベントは4年ぶりとなりました。

午前10時30分の開場から子どもや家族連れが続々と集まり、宝さがしやスノーキャンドル作りなどで賑わっていました。「なかごう四季の会」による冬の郷土料理「スキー汁」の振舞いもありました。昨年整備されたグラウンドに隣接する夕日ヶ丘では、子どもたちが何度もスノーチューブで滑降して楽しむ姿が見受けられました。

陽が沈んだ頃からファンタスティックライブとして、ダンスパフォーマンスや、雪上に作った大型スクリーンに小学生と中学生の中郷区への思いを込めたメッセージ動画を映し出すプロジェクションシアターが披露されました。点火したスノーキャンドルで作られた「Nakago」の文字もプロジェクションシアターの後ろで映え、会場を訪れた人達に感動を与えました。

実行委員長の桐山和樹さんは、「今年は、例年になく少雪のため開催できるか心配でした。朝からの雨も止み、昨年、雑木等を伐採し整備された夕日ヶ丘で子ども達が楽しんいる姿を見てほっとしています。中郷区の未来を担ってくれる子どもたちに、雪を楽しむことを体験してほしいと企画しました。是非、来年も開催したいと思います」と話されました。

「雪に親しみ、雪を楽しむ」中郷区の冬のイベントとして、また、中郷区の若い力をいかして企画されたイベントとして、今後の盛り上がりが楽しみです。

(中郷区担当:小林集落づくり推進員)

住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行う民生・児童委員は、住民の安全と日常生活に大切な役割を果たしています。一方で、全国的に担い手が少なく、特に高齢化が進む中山間地域ではより深刻な課題となっています。

柿崎地域包括支援センターの小池さんは「民生・児童委員が一人暮らしのお年寄り宅に足を運んだり、引きこもりや虐待の相談に乗ったりすることで、支援に必要な情報を得ることができます」と民生・児童委員の重要性を訴えていました。

また、柿崎区芋島と下灰庭新田を担当している民生・児童委員の吉原政子さんは、「高齢化が進行しているので、寄り添いに力を入れています」と話されていました。

昨年12月に民生・児童委員になられた永原郁子さんは柿崎区松留、上中山、猿毛、城腰を担当しており、「高齢者を孤独にさせないという思いで活動しています」と力強く話していました。

民生・児童委員の活動が住民と行政の橋渡しとなっており、この役割がセーフティーネットにつながる大切な仕事であると思いました。

(柿崎区担当:市川集落づくり推進員)

1月15日(日曜日)、二本木駅前を中心とする三ツ屋町内会では、町内会行事のさいの神を行いました。

三ツ屋町内会では、町内会に農家がいないため近隣の町内会から購入した萱(かや)と藁(わら)を使い、役員を中心に1時間ほどでさいの神を作りあげました。

午後2時、兎年の年男、年女が点火し、町内会の皆さんは持ち寄った餅やスルメを焼いて家内安全、商売繁盛を祈りました。

三ツ屋町内会では、例年夏のバーベキューとさいの神を町内会イベントとして実施していますが、新型コロナ感染防止のためバーベキューは中止したため、さいの神が唯一のイベントとなりました。

桐山町内会長は、「三ツ屋町内会は、二本木駅、駅前商店街とともに発展してきましたが、残念ながら若者の流出による高齢化が進んでいる状況です。昨年から、新潟大学の学生さんが二本木駅を中心とした地域活性化に向けて研究をされており、今年から具体的な活動を行われるとのことなので、町内会として協力していきたいと思います」と話され、新たなプロジェクトに期待を寄せていました。

(中郷区担当:小林集落づくり推進員)

1月15日(日曜日)、曇り空の中、9時に板山集落の広場に10人以上の男性が集まりさいの神作りが始まりました。会場は1メートル程度積もった雪原を前日に重機で固め、人が歩いても沈まないようになっています。

板山集落のさいの神は中心に「ご神木」を立て、周りを稲わらで囲み外周を萱(かや)で覆います。板山集落のさいの神は出来上がってからがもう一工夫あり、さいの神の先端に12本の長い縄を結びさいの神をグルグルと巻きます。この12本の縄は「12支」をあらわし、すべての干支の人が健康で過ごすことを願うためです。

点火は午前10時に集落の皆さんが集まり、集落役員が点火します。火が回ると参加者が持ちよったスルメや餅を焼き始め1年の無病息災を祈ります。

さいの神は小正月の神事ですが、地元を離れた方も集まることから集落の交流の場となり、お互いの状況を話し合いながら交流を深めていました。

12世帯が寄添う集落ですが、高齢化が進み60~70歳代の人が中心に、集落の活動を行っています。伝統ある行事がいつまでも続くことを願っています。

(大島区担当:飯塚集落づくり推進員)

1月15日(日曜日)、浦川原区谷集落で小正月行事のさいの神が行われました。

朝から役員の方々が集まり、事前に準備しておいた萱(かや)と藁(わら)と竹を組み上げ、5メートルはあろうかと思える巨大なさいの神を作り上げました。

集落の参加者の中に兎年生まれの年男がいなかったため、集落在住者のお孫さんで、高田から参加された小学校6年生の年男と町内会長の2人で午後3時に点火しました。

当日は、あいにくの雨でしたが、参加者全員で家内安全や無病息災、豊作を祈願したさいの神は、勢いよく燃え上がり、竹は大きな音を立てて破裂していました。また、会場では、役員の方々が作ってくださった豚汁も振る舞われ、芯から温まりました。

その後、全員が宝引き(ほうびき)で新年初の運だめしを行い、参加者全員に景品が配られました。

1時間ほどで炎の勢いも落ち着き、集落の皆さんが持ち寄った餅やスルメを焼きながらお神酒をいただき、にぎやかに談笑されていましたが、中には、「去年も引っ越しや介護施設に入った人もいて、また空き家が増えたわね」と寂しそうに話されている方もいました。

戸数が減り、高齢化も進んでいますが、力を合わせて行事を継承されています。

(浦川原区担当:丸山集落づくり推進員)

柿崎小国線を走ると城山の山麓沿いに高畑集落が見えてきます。7世帯の小さな集落ですが、高畑集落で生まれた俳人、湯本冬村の俳句「米山に浮く雲一つ菊日和」の句碑が集落の入り口、米山を正面に仰ぐ場所に建っています。

句碑は昭和59年に建立され、現在は湯本冬村の長男匡嗣(きょうじ)さん(85歳)が大切に句碑を管理しています。「菊づくりと米山が好きで、いつも俳句を詠んでいました」と雪に覆われた米山を見つめながら湯本匡嗣さんは話していました。かつて湯本さんの自宅前の道路は黒岩・小国へと続く大事な道路(旧郡道)で、荷物を運ぶ人、農作業をする人が往来し賑やかな風景がありました。「米山に浮く雲一つ菊日和」の句を読みかえすと、米山を中心とした賑やかな、そして穏やかな日常の生活が浮かんできます。

この辺りでは冬になると杜氏の仕事で県外へ出稼ぎに出かけていました。湯本冬村も人形の町、埼玉県岩槻市(現在さいたま市岩槻区)に出稼ぎに行き、こんな俳句を作っています。「暁闇に水汲む音や寒造り」。暁闇(ぎょうあん)は暁の空に浮かび上がる米山を想像します。つらい仕事の中においても、故郷の米山や我が子たちの水汲む姿が思いめぐらせたのではないでしょうか。

句集「米山」は柿崎区公民館図書室で読むことができます。

(柿崎区担当:市川集落づくり推進員)

1月7日、積雪が1メートル35センチとなった清里区青柳集落では、「青柳雪下ろし隊」が青柳集落の空き家1軒と隣の赤池集落の一人暮らしのお宅の1回目の雪下ろし作業を行いました。

雪下ろし隊は、高齢化により屋根の雪下ろしが大変だという声が集落の皆さんから多くあったため、平成25年に有志7人で立ち上げました。

しかしながら、隊員も年々歳を取り作業に困っていたところ、10年ほど前に青柳に移住された、佐藤さんの息子さん達から協力を得ることができ、現在は4人で活動しています。

代表の小川誠さんは、「屋根の雪下ろしのほかに、一人暮らしの高齢者の玄関前の除雪なども行っています。雪との闘いは豪雪地の宿命ですが、困っている時はお互いに助け合う気持ちを大切にして、これからも青柳集落を守り続けたいと思います」と話されました。

(清里区担当:小林集落づくり推進員)

「梨平お楽しみ会」では、12月8日(木曜日)に、今年最後のお茶飲み会を開催しました。

今回は、清里区総合事務所から保健師を招き、「生活習慣病と筋力低下をダブルで予防 」と題した健康講座を行いました。

」と題した健康講座を行いました。

参加者は、最初に握力測定を行い自分の筋力の状況を確認し、体のさまざまな筋肉の働きと筋力低下で起きる症状を学んだ後、筋肉を維持するためのトレーニングや食事等の指導を受けました。

会員の女性(82歳)は「時々、脚がけいれんすることがあるので、風呂上りに自分でマッサージや体操をしています。今回色々な運動を教えてもらったので、これから試してみたいと思います。健康で長生きできるように、頑張ります」と笑顔で話されていました。

講座の後は、恒例の一足早いクリスマスケーキと年越し蕎麦で、楽しいひと時をすごしました。

(清里区担当:小林集落づくり推進員)

12月6日(火曜日)に、板倉小学校6学年の児童と紙芝居の作成に取り組む寺野玉手箱グループによる紙芝居の共同制作が行われました。

寺野玉手箱グループは、平成14年に結成されてから、板倉区に残る昔話や偉人伝を後世に繋ぐため、小学生と一緒に紙芝居を作り続けています。

今回で13作目となる作品は、県立有恒高等学校の前身、私立有恒学舎を設立した教育者である増村朴斎(ますむら ぼくさい)についてのお話で作品を作り上げました。

地域の方々や寺野玉手箱グループの会員たちは、児童との共同作品を完成させるため、作品の内容を簡素にするほか児童たちの集中力を切らさないよう、色塗りを熱心に指導していました。

以前まで、旧山部小学校の児童が紙芝居の作成に関わっていたものの、小学校統合を機に板倉小学校が引き継いだ取組となりました。

寺野玉手箱グループの会員からは、「時代の変化に立ち向かうべく、紙芝居という文化を継承しながら地域のよさを後世に伝えられるよう取り組みたい。今後は、小学生だけでなく、中高生との交流を深めながら紙芝居の質を高めていきたい」と意気込みをお聞きしました。

「昔むかし」と、子どもに絵本を読み聞かせていた頃を思い出させてくれるような空間づくりをしている、寺野玉手箱グループの取組に期待しています。

(板倉区担当:野口集落づくり推進員)

12月4日(日曜日)に浦川原区小蒲生田集落で側溝掃除が行われました。

12月2日に降雪があり、掃除が出来ないのではと思われましたが、12月3日の晴天で雪も解け作業を行うことができました。

毎年、紅葉が終わって枯れ葉が落ち切り、本格的な冬が訪れる前に作業を行うので、悪天候の日が多いそうです。

今年も前日の晴天とは打って変わって、作業開始直後から土砂降りの悪天候に見舞われましたが、集落在住の4人、集落出身者1人、集落づくり推進員の総勢6人で作業に取り掛かりました。

作業は、側溝内に落ちた枯れ葉や泥を掻きだす人、集水桝に堆積した泥をスコップですくい上げる人、路面に張り付いた落ち葉をビビラで集める人、一輪車で落葉を捨てる人と手分けをして行いました。

冷たい雨が降り続け、手袋の中も雨水で濡れ、指の感覚がなくなるようでしたが、誰一人手を休めず黙々と作業するひたむきな姿に、小蒲生田で生活する方々のたくましさを感じました。

約4時間の作業終了後、集会所でストーブにあたり、町内会長手作りの豚汁で冷え切った体を温めながら懇親会が行われました。

小蒲生田集落が50戸近くあった頃の盆踊りやお祭り、農作業の様子、川や山での遊びや小学校への登下校の話など、面白おかしくお聞きし、心も体も温まる会となりました。

今年、3世帯6人となった小蒲生田集落は、家族のような優しい心配りと安心感にあふれる雰囲気の集落でした。

(浦川原区担当:丸山集落づくり推進員)

柿崎区岩手地内に所在する標高150メートルの岩手城山は、中世の時代に山城が築かれ、守護上杉定実と守護代長尾為景の権力抗争の際、守護方であった宇佐美氏の城と伝えられているところです。

この岩手城山の木漏れ日がさす道を20分ほど歩くと、藪笹と低木の紅葉樹に覆われた景色が見えてきます。さらに頂上に着くと眼下の岩手、米山寺の風景が目に入り、ゆっくりと目線をあげると雄大な米山が柿崎の集落を見守るかのように、どっしりと構えているのが目に入ります。

この岩手城山が10月28日に上越市「地域の宝」に認定されました。

毎年6月の第二日曜日は岩手城山において「城山まつり」が開催され、当日は、朝から山道の草刈りを集落総出で行います。岩手城山の麓に住む佐藤慶一さんは「年に数人の人が山を登って行くのを見かけるだけで、これから沢山の人が岩手城山を訪ねて来ると思うと楽しみです」と喜んでいました。

岩手城山は、東西450メートルの範囲に郭や空堀等を巧みに配した大きな山城で、尾根を分断するように30ヶ所以上の堀切が設けられ、守りを固くしています。

城の周囲2キロメートル以内には柿崎景家創設の楞厳寺、米山別当密蔵院などがあり、城下には柿崎川、大出口川が流れ、川を使った物資の輸送にも適していました。

岩手町内会長の服部隆さんは、「守護代長尾為景の二度の攻撃で敗れた宇佐美房忠を偲んで毎年城山まつりが行われてきました。今では集落の春の祭典として受け継がれています」と伝統の祭りを大切にしていました。

中世の足跡が岩手城山に残されているようでした。

(柿崎区担当:市川集落づくり推進員)

6月にご紹介した清里区馬屋地内の畑の案山子が、火災予防運動に協力しています。

2体だった案山子も4体になり、春から毎月ポーズを変えて鳥獣被害防止に活躍し、11月から秋季火災予防運動期間に合わせて、通行する人たちに火災予防を呼び掛けています。

案山子を作製されている丸山さんは、「今年も案山子が頑張ってくれたおかげで、畑の野菜に被害がありませんでした。じきに雪が降って休養期間に入りますが、今年最後の仕事として、近くを通る人たちに「火の用心」を心掛けてもらおうとのぼり旗を立てました。消防の帽子や法被は、私の親父が使っていた物があったので着せてみました。来年も、皆さんから喜ばれる案山子を立てていければと思います」と笑顔で話されました。

来春の「馬屋の案山子」が今から楽しみです。

(清里区担当:小林集落づくり推進員)

清里区梨窪集落では、11月12日(土曜日)に集落を離れた人達(農村サポーター)からの協力を得て、今年2回目の普請(普請仕舞い)を行いました。

午前8時、担当役員が参加者13人(地元5人、サポーター8人)に作業手順等の説明を行った後、農道や農業用水路、神社境内の清掃等を行い、午後3時から集落センターで秋祭り(祭礼)を行いました。

池田町内会長は、「毎年、集落行事として11月の普請仕舞いの後に秋祭りを兼ねた収穫祭を行っていましたが、今年も新型コロナ感染予防のため祭礼のみとしました。集落の皆さん、サポーターの皆さんからご協力いただき無事、稲刈りを終えることができ安堵しています。普請にご協力いただいた皆さんとの絆を大切にして、これからも梨窪を守っていきたいと思います」と話されました。

高齢化、過疎化が著しく進んでいる農村集落では、農道や用水路等の農業用施設の維持が重荷となっていますが、いわゆる人手不足を補うためにも梨窪集落のように、地域と関わりをもつ関係人口との継続的なつながりが重要となっています。

(清里区担当:小林集落づくり推進員)

板倉区東山寺集落にある日吉神社(旧日枝神社)は、西暦650年~654年頃に建立したといわれています。

集落にある猿又川の川底から一尺二寸(約3センチメートル)の猿に似た形の自然石が出現し、村人はそれを尊い神像と考え日吉神社に安置し、毎年祭典を行ったといわれています。

東山寺集落は、こうした古き文化を尊重した行事を継続して行なっています。

11月8日(火曜日)に東山寺集落の秋祭り及び収穫祭において、令和4年3月に東山寺町内会から寄贈された仏旗のお披露目会を開催しました。

毎年、5月8日春祭り例大祭、11月8日秋祭りと集落の参加者が減少するなか、祭典を行っています。東山寺集落は、日吉神社だけでなく、山寺薬師や延命清水の景観を守っていることから、山寺薬師の参拝者から大変喜ばれています。

毎月8日に開催される「山寺薬師のお茶のみ会」の参加者からお話を聞くと、「このお茶のみ会は、地域住民と集落出身者を繋いでくれる、参拝者と地域住民の交流の場になっているので無くてはならない拠り所」とのこと。東山寺集落は、お茶のみ会参加者の声を胸に、自分たちの時代だけでも集落を守り抜くと意気込んでいます。

東山寺集落の目標として、老若男女が集う交流の場づくりや古き良き文化に親しみ、楽しく会話ができる仕組みづくりを検討するなどを掲げており、東山寺集落の今後の取組みに期待しています。

毎月8日、山寺薬師のお茶のみ会はどなたでも参加できますので、お気軽にお越しください。

(板倉区担当:野口集落づくり推進員)

11月6日(日曜日)に菰立(こもだて)集落の秋祭りにおいて、石神像の紹介看板のお披露目会を開催しました。

今年度、菰立集落は、上越市ふるさと支え合い等推進事業を活用し「地域の宝」である石神像の保全活動を行いました。

高齢化により集落維持が困難な集落の協力者として、集落出身者と繋がるきっかけづくりを目的に行っています。

集落維持に向けて、「集落に活気を取り戻したい」と関係する皆さんの意気込みがあることから、期待が高まります。

集落出身者との話し合いから「地域資源の発掘」が掲げられ、今後も地域のマップづくりや集落出身者による集落の景観を紹介するドローン写真の展示会など、地域の情報発信による活性化を目指します。

歴史に興味のある方または学びたい方は是非とも、集落を訪れてみてください。

(板倉区担当:野口集落づくり推進員)

11月3日(木曜日)に、毎月3日に行われている無印良品の移動販売にあわせて、名立加工グループの会自慢のうまいもんを販売するイベント「名立マルシェ」を開催しました。

昨年から始めた「名立マルシェ」は11月と12月の2か月連続で開催しています。

11月は無印良品の季節のお勧め商品や定番の人気商品、名立加工グループの会(操美会、八友会、深雪加工グループ)の手作りこんにゃく、五目おこわ、うぐいす餅、生そばと、地元の新鮮野菜を販売しました。

この日を楽しみに集まってくれた大勢の皆さんを迎えて、朝から準備で疲れ気味だった加工グループの会のお母さん達も元気をだしてくれました。

イベントが終わり、「よかったね」と顔を見合わせて話す加工グループの会のお母さん達の笑顔が何よりも印象的で癒されました。

いつも名立区を盛り上げてくれてありがとうございます。

12月3日(土曜日)の「名立マルシェ」は、無印良品の移動販売と名立加工グループの会の「不動ひまわり会」の笹餅、笹寿司、おこわ、おかきと岡金菓子店のバターケーキ、黒子、きぬた、ロールケーキ等を販売いたします。

時間は14時30分から15時までです。お近くにお越しの際はぜひ寄ってみてください。

(名立区担当:平塚集落づくり推進員)

安塚区伏野集落は、そばを中心とした地域づくりをしている集落です。

毎年11月にそば祭りを実施してきましたが、令和2年度、3年度は新型コロナウイルスの影響により、会場でそばを食べていただくことが困難であったことから、持ち帰りイベントとしてそば祭りを休むことなく実施してきました。

伏野集落は安塚区でも高齢化率が特に進んでいます。長年続く伏野のそばの味を受け継いでいくため、今年度は伏野に伝わる「そばのレシピ」を公開し、全5回のそば打ち講座を実施しています。

そば打ち講座を実施している場所は、旧安塚町時代に初めて鉄筋コンクリートで建てられた小学校の校舎ということで、講座名を「そばの学校」としました。

「そばの学校」には、毎年そば祭りにボランティアとして参加いただいている方々に声をかけて受講していただいています。子ども連れの参加や、知り合いを連れての飛び入り参加も可能としました。

伏野のそば祭りは、多くのボランティアの皆さんに支えられて実施してきました。

現在、11月23日(祝日)に3年ぶりに実施予定の「新そば祭り」に向けて準備を進めています。

高齢化が進む中、地域の存続が危ぶまれていますが、伏野集落の皆さんは前向きに楽しく地域外の方々を受け入れて活動をしています。

(安塚区担当:藤田集落づくり推進員)

10月に金谷区にある宇津尾集落と上綱子集落で神社の秋祭りが行われました。

宇津尾集落は最後の世帯が出て行って5年の月日が経ちました。

上綱子集落は、令和2年に住民登録がゼロになったことから、集落の場所を後世に残すために、昨年石碑を建立しました。

どちらの集落も町内会は今も存在し、町内会長を中心に集落を守り続ける活動を行っています。

秋祭りの時期が近付くと、町内会長が集落出身者やゆかりのある人に声をかけ、秋祭りの当日には、普段はひっそりしている集落に懐かしい顔ぶれが集まり、にぎやかな声が響きます。

集落を出て、何年もの月日が経っても、毎年秋祭りの日には、生まれ育った場所に足を運び、氏神様に近況報告をします。

気の合う幼馴染や、久しぶりに顔を合わせる人と和やかに触れ合う光景を見ると、生まれ育った集落とは心の拠り所であり、その人の核になっているのだと思いました。

あたたかな笑顔とこの風習を絶やすことなく継続してほしいと願います。

(金谷区担当:平塚集落づくり推進員)

宇津尾集落の秋祭り 10月9日(日曜日)

上綱子集落の秋祭り 10月22日(土曜日)

10月19日(水曜日)、県立久比岐高等学校1年生31人が、国立妙高青少年自然の家と地域おこし協力隊である筒井隊員の協力により、下牧集落で地域探究授業を実施しました。

授業は「道づくり」「古民家見学」「中山間地域の景観体験」の3つのプログラムで行われ、生徒はそれぞれのプログラムを体験しました。

道づくりに参加した秋山琉輝弥(るきや)さんは、「土を掘るのは初めてです。道の完成が楽しみです。」とスコップを握る手に力が入っていました。

また、中山間地域の景観体験に参加した曽根陽聖(ようせい)さんは、「遠くの山や海が見えて最高です。」とタブレットを使って写真撮影をしていました。

講師を務めた筒井隊員は、「体験をして地域を知ること、考えることは重要な学習であると思います。故郷の魅力や課題を学んでほしいです。」と話していました。

(柿崎区担当:市川集落づくり推進員)

きよさと観光交流協会では、清里区内の地域資源を活かしたイベントを開催し、交流人口の増加と清里区の魅力を発信する活動に取り組んでいます。

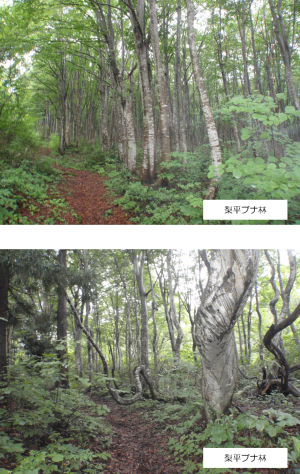

10月22日(土曜日)、紅葉が映える信越トレイルを散策する「清里・ブナの森ハイク」を開催しました。

当日は、秋晴れのなか参加者16人が、清里マウントクラブのガイドとともに茶屋池を出発し、信越トレイル関田峠から梨平峠、梨平峠道口までの約7キロメートルのコースを踏破しました。

長岡市から参加された吉越さんは、「友人と3人で参加しました。ブナ林が好きで、今年で3回目の参加です。梨平峠道のブナ林が素晴らしく、心身ともにリフレッシュできました。この峠道を梨平集落の皆さんが整備されているとのことで、とても歩きやすくて感謝しています。次回も参加したいと思います。」と喜ばれていました。

きよさと観光交流協会では、11月に坊ヶ池ビュー京ヶ岳で「清里新そばまつり」を開催し、清里区の食の魅力を発信しています。

(清里区担当:小林集落づくり推進員)

棚田と地域の自然環境を守るため、子どもたちの小さな力が大きな保全活動の一端を担っています。

柿崎小学校と大潟町小学校の子どもたちが春に植えた小さな稲の苗がすくすく成長し、秋には黄金色の穂をつけ、たくましい稲になっていました。

東横山の棚田

水野の棚田

平成20年に環境省から「平成の名水百選」に認定された「大出口泉水」の恵みを受ける東横山の棚田で10月4日(火曜日)に柿崎小学校6年生の33人が、たわわに実ったコシヒカリの収穫作業を行いました。

それぞれが稲刈り用の鎌を持ち、一株ずつ丁寧に刈り始めると、子どもたちの声が棚田に響きわたりました。上手に刈っていた田中快真(かいま)さんは、「お米でお酒ができることが楽しみです。」と元気よく話していました。

お昼には、民宿「わすけ」が料理した柿崎の素材たっぷりのお弁当を味わいました。

このイベントは、「柿崎名水農醸プロジェクト」を行う頚城酒造と、任意農業者団体「柿崎を食べる会」が「柿崎の宝」を子どもたちに伝えるために実施しており、春には田植え、秋には稲刈りを行っています。

穏やかな気候の中、10月13日(木曜日)に大潟町小学校6年生70人による稲刈り体験が行われました。

水野集落の清水農家組合長の田を借りて春に植えたもち米の稲は、子どもたちの成長を見守るかのように大きく育っており、黄金色の稲を見るなり子どもたちから驚きと喜びの声があがりました。

友達と楽しそうに作業をしていた平原奏汰(そうた)さんは、「冬に訪問する酒蔵を楽しみにしています。」と稲刈りに力が入っていました。

竹田酒造店竹田専務は、「こうした子どもたちの経験が、将来の希望につながっていければ嬉しいです。収穫したお米がお酒になる工程も見学に来てもらいたいです。」と話していました。

(柿崎区担当:市川集落づくり推進員)

今年の秋は台風などの影響による天候不順が続き、晴れ間を待つ稲刈りは空とのにらめっこが続きました。

久しぶりの秋晴れとなった9月26日(月曜日)は、東横山の棚田でコンバインがエンジン音を響かせ農作業をする様子が見えました。

棚田で約3ヘクタール作付けする荻原農家組合長は、「9月上旬に高温状態が続いたので米の品質が気になるところです。」と心配しながら稲刈りに精を出していました。荻原農家組合長の妻のあき子さんは、「天気もいいし、眺めもいい。機械は順調で最高の稲刈り日です。」と汗をぬぐいながら稲を刈っていました。

東横山の稲刈りは10月上旬まで続きます。

東横山の棚田で地域おこし協力隊に田を貸している伊藤さんは、莊司隊員の働く姿を見て「いつも笑顔で気持のいい方ですね。ここに根付いてくれれば私の農機具を提供したいです。」と自分の息子のように期待を寄せていました。

莊司隊員は、伊藤さんが飼育しているニジマスの引き上げ作業や稲作の支援をしながら、その技術を教えてもらっています。この日も莊司隊員は、棚田の農道を日焼けした顔で走り回っていました。

平成の名水百選に選ばれた「大出口泉水」の恵みを受け、令和4年2月に「つなぐ棚田遺産」に認定された東横山の棚田は、春になると集落総出で野焼きが毎年行われます。

およそ17haの農地を焼くことによって雑草の種子の発芽や害虫が抑えられ、灰は肥料となり地力が自然に回復するため、循環型農法として長く受け継がれてきました。有害鳥獣被害の多い中山間地域ならではの伝統農法といえます。

東横山集落の荻原新次さん(89歳)は、「野焼きは害虫対策にはいい効果が出るので、私が子どもの頃からやっていました。この伝統農法が良質なお米を作ることに欠かせないので、いつまでも続いてほしいです。」と話していました。

野焼きは消防署、行政に届け出たうえで実施しています。

(柿崎区担当:市川集落づくり推進員)

9月17日(土曜日)、二本木駅周辺を会場に「鉄道まつり2022・スイッチバック市」が開催されました。

駅前広場では、地元の商店、団体の飲食ブースのテントが設置され、その一角で「なかごう四季の会」の皆さんが、手作りの赤飯、五目おこわとキノコ汁を販売し、来場者から好評を得ていました。

「なかごう四季の会」は、平成28年の「えちごトキめき鉄道開業1周年記念イベント」をきっかけに、平成17年からボランティア活動を行っていた女性グループ14人で結成され、駅前の花壇整備や郷土料理の調理実習、調理ボランティアやイベント(4月「さくらを楽しむ会」、8月「なかごう夏まつり」など)への出店を主な活動としています。

古海繁子会長は「地元、中郷区を盛り上げたいという気持ちの女性が集まり、それぞれの特技や知識を活かして、様々なことにチャレンジしている会です。地元の食材を活用した料理で、中郷区を訪れる方に中郷区の魅力を感じていただけるよう、今後も積極的に地域のイベント等に参加していきたいと思います」と話されました。

地域愛あふれる「なかごう四季の会」の今後の活動に期待しています。

(中郷区担当:小林集落づくり推進員)

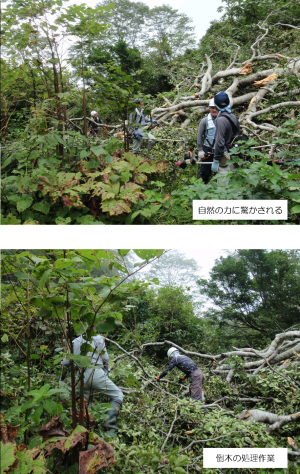

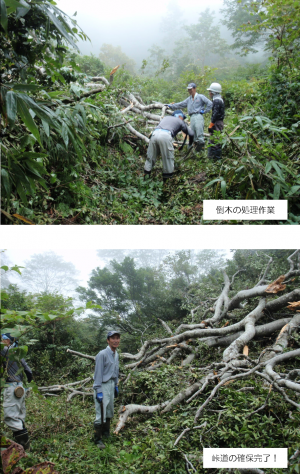

梨平集落の皆さんが、信越トレイル「梨平峠」へのアクセストレイル「梨平峠道」の3回目の整備作業を9月13日(火曜日)に行いました。

今回は、峠道の草刈りと「清滝ビューポイント」の整備、表示看板の取り付け作業を主に行う予定でしたが、源流広場手前に強風で倒れた巨大なブナの木が峠道をふさいでいたため、急遽倒木の処理も行いました。

倒れたブナの幹には近づくことができませんでしたが、直径1メートを超すような巨木であり、作業に参加した皆さんは自然の力に驚いていました。

今回は、チェンソーなどを携帯していなかったことから、応急処置的に峠道に覆いかぶさった枝を取り除き、訪れた方が歩いて通れるように整備しました。

綿貫町内会長は、「今年の雪で、倒木が峠道の方に落ちてくるかもしれない。来年6月に行う整備作業では、人数を増やして本格的に倒木処理を行わないといけないね」と話されていました。

これから森が色づく季節、茶色や黄色に色づく梨平ブナ林で、落ち葉の絨毯道を歩いてみませんか。

(注)8月の豪雨の影響で清滝川を渡る2箇所の丸太橋が撤去されており、峠道の所々でぬかるんでいる場所もありますのでご注意ください。

(清里区担当:小林集落づくり推進員)

浦川原区谷集落の集会所には、「竜笛(りゅうてき)」という雅楽で使用される横笛が、市指定有形民俗文化財として保管されています。

この竜笛が文化財として保管されていることから分かるように、谷集落では、昔、雅楽の演奏が行われていました。

明治初期、渡辺三代吉(わたなべみよきち)が、随念寺(上越市上吉野)の日野住職から教えを受け、10人くらいで演奏を始めたと言われています。年々盛んになり、明治20年代には20人くらいの楽団となり、高田別院や長野の善光寺からも招かれて演奏に参加したそうです。

ところが、太平洋戦争が始まり、演奏者が次々と軍隊に召集されて、演奏ができなくなってしまいました。戦後、10人の楽団で復活して演奏活動を再開しましたが、演奏者の死亡や過疎による流出で、昭和50年頃には演奏ができなくなってしまったそうです。

その後、谷集落の子どもたちで継承していこうという機運が高まり、「谷子供雅楽会」を結成。昭和62年には谷集落を含む月影地区の月影小学校において、「月影こども雅楽」として継承されました。

平成13年、月影小学校の閉校に伴って、地域ぐるみで雅楽を継承していこうと、「月影雅楽保存会」が結成され、今に至っています。

月影地区は、浦川原区の中で最も過疎・高齢化が目立つ地区のため、月影雅楽保存会もぎりぎりの活動が続いています。また、新型コロナウイルス感染症の拡大により、練習や演奏活動ができなくなってしまいました。

コロナ前は、浦川原区の新年の恒例行事である「うらがわら新春交流の集い」や各種イベントで活躍していましたので、あの風情ある音色を再び耳にできる日が来ることを願っています。

市指定有形民俗文化財「竜笛(りゅうてき)」

旧浦川原村時代の演奏の様子

平成30年1月うらがわら新春交流の集いでの演奏

(浦川原区担当:近藤集落づくり推進員)

姉やんたちの腕自慢 もったいない市

姉やんたちの腕自慢 もったいない市 (牧区)

(牧区) 牧区の高谷集落に、約20年以上続いている青空市場があります。

集落の元気なお母さん4人が、自宅の畑で自慢の野菜を丹精込めて育てています。

朝早くから収穫した新鮮な野菜の数々を、6月から11月まで販売しています。

今の時期は、旬の夏野菜や乾燥野菜が豊富に並んでいて、お値段も安く、多方面からたくさんの方が足を運んで買いに来られています。

「無人市だから、お金の入れ忘れもあってねー。」とお母さん達が困っていました。

美味しい野菜の購入とお母さん達の労力を忘れずに。購入をお願いします。

また、11月下旬の青空市場最終日に、お客様へ感謝の気持ちを込めて対面販売を開催する予定です。

この日だけの限定。お母さん達の手作り味噌や赤飯、お漬物などが販売されますので是非、立ち寄ってみてください。

牧区柳島方面から国道405を安塚区方面に向かう途中の道路脇に青空市場があります。

道路脇に味のある案内看板が出ています。

駐車場も整備されているので安心です。

20年の歴史を感じる看板が店先にあります。

(牧区担当:松本集落づくり推進員)

清里区住民福祉会では、NPO法人清里まちづくり振興会と連携して、今年4月からクルマの運転ができない高齢者や、運転免許証を返納した高齢者の買い物の送迎を行う「清里区高齢者支え合い移動支援事業」に取り組んでいます。

この事業は、事前に登録した高齢者を月2回(2班編成、毎週木曜日の午後)自宅から近くのショッピングセンターまで送迎するものです。

8月25日(木曜日)、住民福祉会の職員が、清里まちづくり振興会のワゴン車「くしりん号」で今回の参加者(3人)の玄関先まで迎えに行き、ピアレマート新井店で約1時間の買い物をしました。

参加者の女性(82歳)は、「クルマの運転ができないため買い物に不自由していましたが、自宅からお店まで送迎をしてもらい大変助かっています。近所の友達と一緒に利用していますので、車中での話が弾んで楽しく買い物をさせてもらっています」と喜ばれていました。

担当者は、「現在登録者数は18人とまだ少ないため、これからも積極的にこの事業の周知を行い、買い物に不自由されている高齢者のみなさんの支援を行いたいと思います。9月は市内の大型ショッピングセンターに出向き、昼食も含めての運行を予定しています」と、さらなる利用者の拡大に向けて意気込んでいます。

(清里区担当:小林集落づくり推進員)

こんなにも空が輝いて見える

こんなにも空が輝いて見える (柿崎区)

(柿崎区)柿崎区の中山間地域がいつまでも輝いていくようにと8月14日(日曜日)午後5時から旧黒川小学校グランドで、地域住民の会である16ピース主催による黒川・黒岩ふれあい祭りが開催され、大勢の人たちが参加されました。16ピース代表の加藤哲也さんは、「新型コロナウイルス対策を講じて屋台の出店やビンゴゲーム、花火の打ち上げなど催しがたくさんあります。皆さんと一緒に盛り上げていきましょう。」と力強く挨拶されました。

10年前に黒川小学校の子どもたちが宝物を入れたタイムカプセルの開封も行われました。下黒川小学校統合前に行われた思い出のタイムカプセルで、宝物を受け取った皆さんは、懐かしそうにしていました。小学校1年生の時に描いた大運動会のポスターを見せてくれた佐藤隆さんは「懐かしいというか、当時ここの学校に僕が通学していたのかと思うと、胸が熱くなりました。」とポスターをじっと見つめていました。

花火大会が始まると今まで降っていた大粒の雨が止み、待ち望んだ大輪の花が大空に咲きました。たわわに実った稲穂が赤や黄色、青に紫と色鮮やかに染まる光景は、まるでカラフルな絨毯が引き詰められたようでした。家族と参加をした長谷川健太郎さん(小学校4年生)は、「すごい、花びらのようだ。キラキラしている。」と頭上で咲く大輪に興奮をしていました。友達の星野琥珀(こはく)さん(小学校5年生)は、約30分にわたり打ち上げられた花火を見て、「音楽と花火が合っている。色がきれいだ。光が動いている。」と最高の夏を楽しんでいました。

(柿崎区担当:市川集落づくり推進員)

清里区梨平集落では、信越トレイル「梨平峠」へのアクセストレイル「梨平峠道」の2回目の整備を7月20日(水曜日)に行いました。

1回目の整備は、6月に残雪が残る梨平峠道の倒木処理を行い、今回は峠道の草刈り作業と、清滝川の源流にある「清滝」を峠道から眺められるよう雑木の枝払い等を行いました。

梨平集落では、この峠道を歩く人達に「清滝」をぜひ見ていただきたいという思いで、昨年から数か所の候補地点を調査し、梨平峠道口から400メートルほど進んだ地点を「清滝ビューポイント」としました。

深緑の季節、ブナの息吹が感じられる季節となり、里山を巡るトレッキングシーズンを迎えました。山中にひっそりと流れ落ちる清滝、雪に耐え抜き緑輝く梨平ブナ林が待つ梨平峠道を訪れてみませんか。

梨平峠道トレッキングマップ [PDFファイル/1.91MB]

(清里区担当:小林集落づくり推進員)

異例な早さで梅雨が明けた今年。太陽が強く照りつけるこの時期、板倉区栗沢集落周辺のアジサイが見頃を迎えています。

このアジサイは、「栗沢桜の里をつくる会」が育てているものです。

この会はその名の通り、集落内の休耕田に桜を植える活動をメインに取り組んでいるグループですが、集落内を様々な花で彩りたいとの思いから、卯の花やアジサイの植栽にも力を入れています。

「栗沢桜の里をつくる会」は、平成28年に、耕作されなくなった田んぼなどを利用して集落に桜の里を作りたいと考えた数人の仲間で発足しました。

単に桜を植えるだけでなく、オーナー制度を取り入れて、都会に住む友人・知人がこの地を訪れるきっかけづくりにしようと考えました。

まだ桜は若木ですが、春には立派な花をつけ、お花見もできるまでになりました。令和3年には、市の地域活動支援事業を活用してトイレを設置し、訪れる方に好評です。

7月上旬に見頃を迎えているアジサイは数種類あり、色とりどりの花が集落内のあちこちで見ることができます。

(板倉区担当:野口集落づくり推進員)

梅雨の晴れ間の6月下旬、集落訪問時にすてきなお花畑に出会いました。

場所は名立区の下名立(しもなだち)と呼ばれる地域の中で隣接しあう谷口(たにぐち)集落と車路(くるまじ)集落。

思わず足を止め、「わあ」と声をあげてしまうほど、一面に咲き誇る色あざやかな菖蒲が視界に飛び込んできます。

その奥には、青空に向かって真っすぐ伸びる色とりどりのタチアオイ。ここ一体はまるで天国なのかと感じてしまうほどです。

菖蒲を育てたのは谷口の齋木さんです。20年ほど前に1株の菖蒲を植えたところから始まり、毎年少しずつ増やしてここまでに育てたそうです。休耕田は菖蒲を育てるのに適していると教えていただきました。地域の皆さんの喜ぶ顔が手入れをする活力となっているそうです。

タチアオイを育てているのは車路の伊藤さんです。自然に掛け合わさり色とりどりの花が咲くようになったそうです。「きれいな花を咲かせるにはそれなりに手もかけなければならないが、花を好きな人が喜んでくれると嬉しい。」と話してくれました。

隣り合う集落で花を育て、それぞれの花を眺めては「見事だね」と声をかけるお二人でした。

素晴らしい風景がたくさんある名立区に是非、足を運んでみてください。

(名立区担当:平塚集落づくり推進員)

米づくりと棚田の価値を学ぶ総合学習の一環として、大潟町小学校6年生70人と柿崎小学校6年生34人が酒米の田植えを体験しました。

米山から流れる清流を素足に感じた瞬間「冷たい」とあちらこちらから大きな声が飛び交う中、水野集落の田んぼを借りて、子どもたちは酒米の苗を上手に植えました。子どもたちにとって、学校内では体験できない大自然の中での田植えは貴重な経験になりました。柳澤勇杜(ゆうと)さんは「分からないところは教えてもらい丁寧に植えたいです。」と青い苗を手に持って植えていました。

石田校長は「子どもたちが楽しく田植えの経験をすることが大切です。素晴らしい機会を提供いただいた水野集落の皆さんに感謝しています。」と子どもたちを優しく見つめていました。

今回の田植えを企画した竹田酒造店竹田専務は「地元に密着した企業でありたいと思っています。私も大潟町小学校の卒業生なので何か貢献できるものがないか考えていたところ、仕事柄米を扱っているので、つくる楽しみを小学生と一緒に感じることができるよう今回の田植えを企画しました。さらに、米が酒になる過程を酒蔵に来て見学してもらうことも考えています。」と今後の企画を語り、子どもたちに苗を渡していました。

雨に濡れた大出口泉水でしたが、子どもたちがバスの中で待機していると、「田植えをしたい」という願いがかなったのか陽が差してきました。感激したのは雨上がりの深い緑が日本海まで続いていた景色です。滅多に見ることができない自然の中で行われた酒米の田植えは、将来の夢を語る子どもたちでいっぱいでした。長井遥斗(はると)さんは「お酒を飲める年齢になったら、この体験を思い出して友達と田植えや稲刈りのことを話すのが楽しみです。」と手足を泥だらけにして話していました。

担任の前川教諭は「子どもたちにとって素晴らしい学習体験です。大人になって振り返ったとき柿崎の魅力を再発見し、誇れる柿崎を語ってほしいです。」と児童に声を掛けていました。

このイベントは頚城酒造と柿崎を食べる会、民宿「わすけ」、地域住民などが協力して毎年春と秋に実施されています。田植え後は「わすけ」が用意したお弁当をおいしそうに食べていました。将来を楽しみにしながら田植えをする子どもたちの姿に、希望を秘めた力強さを感じました。

(柿崎区担当:市川集落づくり推進員)

案山子と言えば、田畑を荒らすスズメなどを追い払い、野菜や米を守るために人に似せて作る人形ですが、清里区馬屋地内の畑に思わず声が出てしまうほどのリアルな案山子が立っています。

このリアルな案山子を作製された丸山さん(男性70歳)は、「案山子を作り始めたきっかけは、一昨年、山沿いの田んぼにイノシシが出たため、案山子作りを思い付き、2体作って立てたところ被害が出なかったことです。そのうち、この畑にもタヌキやシカが現れるようになったため、昨年から立ててみたところ、効果が抜群でカラスでさえも近寄ってこなくなりました。地元の人からも褒められたので、その気になって今年も立ててみましたが、イチゴを一粒も食べられませんでした。秋までに、もう1体作って立てる予定ですが、この案山子を地域の人たちに楽しんでもらえれば、作り甲斐もあります。」と笑顔で話されました。

案山子の骨格は木材で組み立て、使わなくなったマットレスで厚みを付け、穴が空いて使えなくなった長靴や使わなくなった農具、着なくなった作業着などを利用して作られているそうです。

この案山子が働いている畑は、県道30号線(新井柿崎線)の長嶺交差点を清里区方面に向かい、別所川を渡った400mほど先にあります。

(清里区担当:小林集落づくり推進員)

「 棚田米を作るのが楽しみです」と優しそうな顔で話される莊司勇太さんは、令和4年5月9日付けで、地域おこし協力隊に採用されました。

東横山集落を拠点に、「稲作の技術習得」「干し柿等の特産品販売・拡大」「地域活動や共同作業の支援」「地域魅力の情報発信」と多岐にわたる活動に取り組みます。

莊司さんは「大出口泉水から見た日本海は素晴らしいです。原風景の棚田、美味しいお米、農作業体験イベントと楽しみがたくさんあります。早く地元に慣れたいと思います」と胸をときめかせていました。

生まれは北海道ですが、前職は東京都青梅市で林業関係の仕事をしていました。

年齢は41歳です。好きな食べ物はコロッケです。北海道生まれですのでジャガイモが好きです。東横山でジャガイモを作ってみたいです。

趣味は登山で、これまでに南アルプス、北アルプスなどに登りました。奥多摩山岳会に所属しています。ご来光は最高です。

東横山集落の皆さんは親切でとても感謝しています。山があり、景色もよく、そして素晴らしい棚田もあるので、私にとって最高の土地です。イノシシ猟もやってみたいですし、いろいろな作物を作ってみたいです。

地域おこし協力隊に応募した一番の動機は稲作をやりたいと思ったことなので、たくさんの方から棚田米を食べてもらい、魅力がたくさん詰まった米を多くの人に伝えたいと思います。

いずれは農業だけでなく、林業の経験を生かして山林の保全や木材の活用、林産物を利用した特産品なども手掛けていきたいです。

柿崎区総合事務所には3人の地域おこし協力隊が配属されました。地域のみなさんや農業をする仲間とコミュニケーションを図り、ロマン溢れる地域おこし協力隊になれるよう地域とともに協力していきます。

(柿崎区担当:市川集落づくり推進員)

清里区梨窪集落(13世帯、21人)では、集落から離れた人達から春と秋の2回、集落の用水や農道の整備作業(普請)に協力していただく「農村サポート制度」を平成18年頃から行っています。

5月1日(日曜日)午前8時、小雨が降るなか地元の住民5人、サポーター8人が集まり作業の打合せの後、駒池(農業用ため池)や集落内の安全柵の設置、用水路、農道、神社境内の清掃作業に汗を流しました。

サポーターとして参加した男性(75歳)は、「集落を離れて55年が経ちます。ふるさと梨窪を荒らしたくない思いで、実家の兄が亡くなった5年ほど前から毎年参加しています。集落を守り続けていただいている皆さんに少しでも協力したいため、これからも元気なうちは参加したいと思います。」と話されました。

池田町内会長は、「梨窪も高齢化が進み、用水や農道の管理が重荷になってきていますが、サポーターの皆さんから協力していただいています。11月に2回目の普請(普請仕舞い)を行います。当日は、サポーターの皆さんと一緒に秋祭り、収穫祭も行う予定です。」と話されました。

(清里区担当:小林集落づくり推進員)

米山の清流を源流とし、いくつもの沢の水が集まり猿毛川に流れこんでいます。

魚が泳ぐ清流を上ると棚田が眼前に広がり、水野集落へ通じる林道が奥へ奥へと続いています。

林道の右側に大きな杉の老木がどっしりと構え、その傍らに3体の石仏が造立されており、日本海を見つめているように見えます。

そのうち2体は庚申塔(こうしんとう)と言われ、「見ざる聞かざる言わざる」の三猿が彫られています。

庚申とは中国より伝来した道教に由来する信仰で、重要な道の分岐点に集落の人々の思いが込められた石仏塔を安置したと言われています。

それだけ庚申信仰が盛んであったことが伺えます。

集落の男性(85歳)は、「古(いにしえ)の時代、ここは塩の道として使われてきました。猿毛川は昔大氾濫を繰り返していたため、集落に大きな被害をもたらしたのです。川の氾濫を治め、大事な塩の道を守るため、石仏が建てられたのかも知れないですね。また、この集落には複数のお宮様がありました。白山様、諏訪様、熊野様と神を奉っていたようです。山には水があり、川にはウグイ、カジカ、イワナが泳ぎ、農地があり、食べるものがあったのです。そう考えると、かつて、集落は便利なところとして暮らしていたのだと思います。庚申塔の申は干支でいう猿に例えられので、そこから「見ざる聞かざる言わざる』が彫られているのではないでしょうか。今でも信心深い人はお参りにいらっしゃいますね。」と穏やかな表情を浮かべながら話していました。

上中山集落から猿毛集落に入る手前に6体の石仏が尾神岳を背に並んでいます。

「どこの集落にも石仏はあります。旅人の案内と安全を守る道しるべとして造立されたもので、道を行き交う人々を優しく見守ってくれる道標として多く建立されたと言われています。」と猿毛集落で先代が石工を営んでいた碓井伸一さんは話していました。

石仏を見ていると笑っているのか、喜んでいるのか、怒っているのか、いろいろな表情を汲み取ることができます。

人の感情をそのまま映し出しているようで、思わず手を合わせたくなります。

(柿崎区担当:市川集落づくり推進員)

NPO法人中郷区まちづくり振興会は、「爽やかな春の陽気のなか、家族で、友達で、団体で、3密を避けて、みんなできれいな中郷区にしましょう」をキャッチフレーズに、4月18日(月曜日)から24日(日曜日)まで「春のエコウォーク週間」を開催し、28グループ、218人がクリーン活動を行いました。

この活動にエントリーした「稲荷山子供育成会」では、4月24日(日曜日)午後1時30分から、まちづくり振興会から提供されたトング(ゴミを拾うハサミ)とゴミ袋を持ち、中学生、大人も含め18人で、歴史の道「北国街道」沿いと泉縄文公園周辺道路のゴミ拾いを行いました。

村越会長は、「育成会では、毎年春のエコウォーク週間に参加しています。そのほかに、夏の川遊びやバーベキューなどのイベント時にもゴミ拾いを行っています。子ども達には、このクリーン活動を通じて、環境美化の意識を高めてもらいたいと思います。」と話されました。

まちづくり振興会では、10月に「秋のエコウォーク週間」を開催する予定です。

(中郷区担当:小林集落づくり推進員)

柿崎区落合集落に手作りの服と陶器のお店「ハチとロク」が昨年9月にオープンしました。

オーナーは石川県出身の宮崎貴幸さんと福島県出身のchatoさんです。

道の角にあった元たばこ店を二人で改装し、色あざやかな陶器と古着のリメーク品がモダンに飾られています。

お店に入るとまず目を引いたのは、赤、緑、黄色と色あざやかな衣装を着ているchatoさんの姿です。

「これはカザフスタンの民族衣装で、お気に入りです。」と話すように、店内は爽やかな色彩に包まれていました。

色とりどりの作品から、作品に込める思いが伝わってきます。

個性あふれる服やバック、可愛い花や小さな動物が描かれた陶器、見るものすべて色あざやかで、どれも表情の違う作品ばかりです。

見つめていると見つめられているようで、思わず話しかけたくなります。

花が咲き、ウサギやリスがデザインされたお皿は、食事をしながら会話ができそうな楽しいお皿です。

「あっ、ウサギが遊んでいる」、「リスが何か食べている」と会話が弾みそうです。

制作者のchatoさんは「花や動物の動きを感じたまま作っているだけです。地域にあるたくさんの自然からイメージが湧き、いい作品ができそうです。」と里山の散歩を楽しみにしていました。

服やバックを制作している宮崎さんの作品は、いろいろなひとたちが手をつないでいるような雰囲気を感じます。

色の配置や豊かなデザインがその人の個性を象徴しているようです。

このような素敵なファッションで手をつないで歩いてみたら、いろいろな夢が膨らんできそうです。

宮崎さんは「自分が楽しくなる作品をつくりたい。着てくれる人も楽しくなると思う。」と作品に想像を膨らませていました。

作品はクラフトイベント(手工芸品の出展)にも出品しており、関東地方に出かけ活躍をしています。

クラフトイベントには全国からいろんな作品が出品され、非常に刺激になると話していました。

そのため、落合での営業は限られた日になるとのことです。

オーナーのお二人のお話をお聞きして、多様な色はつなぎ合わせるとまた新しい色が生まれるということを感じました。

不思議な世界に飛び込んだように感じるお店の「ハチとロク」に、ぜひお出かけください。

(柿崎区担当:市川集落づくり推進員)