市では、中山間地域の暮らしを守るとともに活力の維持・向上を図るために、継続的に集落の実態を把握しながら、地域の実情に応じた支援を行う「集落づくり推進員」を配置しています。

集落づくり推進員は、毎日のように集落を巡回し、地域の皆さんとのコミュニケーションを深めています。活動を通じて発見した、地域の魅力や風景、活気あふれる集落の様子を皆さんにお伝えしていきます。

3月13日(水曜日)、中ノ俣集落で石川さん、宮本さん、山崎さんの3名がミニ新聞「まめでやったけぇ」41号の編集作業と昼食会のメニューの相談をしていました。今から13年前、東日本大震災の発生で気持ちが滅入る中、少しは元気を出そうじゃないかと、始まったミニ新聞「まめでやったけぇ」(元気でいますかという村の挨拶言葉)。最初は第2号を出す予定もなかったのに、気づけばこの活動が13年間継続し、現在41号の編集真只中です。それと同時に雪に閉ざされてしまう冬場、家にこもりっきりになってしまう一人暮らしのお年寄りをはじめ、集落の皆さんにバランスの取れた食事を食べてもらう機会を作りたいという女性達からの相談を、地域を元気にしていこうと活動しているNPO法人かみえちご山里ファン俱楽部が受け、みんなが協力してお弁当昼食会が始まりました。「女三人寄れば姦(かしま)しい」という言葉がありますが、石川さん、宮本さん、山崎さんの思いが皆に伝染し、底抜けに明るく元気な中ノ俣がここに存在しています。この日はお茶のみサロンも開催され、中ノ俣の皆さんのにぎやかな笑い声で元気をもらいました。

(金谷区:平塚集落づくり推進員)

毎年3月5日に開催される「太子講(たいしこう)祭り」は山中集落で200年以上続く伝統祭事です。この日、集落の女性陣は家事から解放されて女性だけの宴を満喫する事が約束されています。今年も3月5日(火曜日)、例年通りに祭事が催されました。男性陣は「鬼の居ぬ間の 」で、肴も自分たちで調達し、朝から酒盛り三昧の一日となりました。これから始まる稲作労働の日々を前に、暫しの憩いを自分たちに与える古からの風習だと云えます。中山間地域の山村に残る歴史と伝統を感じ取ることできます。

」で、肴も自分たちで調達し、朝から酒盛り三昧の一日となりました。これから始まる稲作労働の日々を前に、暫しの憩いを自分たちに与える古からの風習だと云えます。中山間地域の山村に残る歴史と伝統を感じ取ることできます。

(吉川区:池上集落づくり推進員)

清里区塩曽根町内会では、3月3日(日曜日)午後1時30分から町内会の駐車場を会場にして、4年振りに「雪上運動会」が開催されました。体育振興員の松永さんを中心に企画された「借りものダービー」、「雪玉ストラックアウト」、「じゃんけんグランプリ」の3種目を、町内会の皆さん約40名が4班に分かれて競いました。どの種目もオリジナリティあふれるもので、大きな笑い声が会場にあふれました。参加した方からは、「コロナ禍の影響で、このところ集落の皆さんと顔を会わせる機会が少なくなってきていたので、こういうイベントは大切だと思います」と話されました。

運動会の後、集落センターで豚汁と竹の子汁が振る舞われ、町内会の親睦を深めました。

(清里区:小林集落づくり推進員)

3月2日(土曜日)に、地域協議会の活動報告会が開催されました。報告会は3部構成で、第1部では地域協議会の活動報告、第2部では名立区内で親子が楽しめるイベントを企画・実施されている方を講師にお呼びしての話題提供、第3部では子育て世代を対象に「親子イベント・パパママトーク」を行いました。

第3部には多くのご家族が参加し、前段の親子イベントでは、手形アートを楽しみました。好きな色を選んだり装飾をしたりして、お気に入りの一枚を完成させていました。絵具を手に付けると、「わー!手が青になっちゃった!」と楽しそうな声がたくさん聞かれました。子どもたちの真剣な表情や親御さんと一緒に嬉しそうに作る姿は、とても可愛らしく微笑ましい時間でした。

後段のパパママトークでは、「こんなふうにしたい!私たちの住み続けたい名立区」について、4人1組で、「子育て」「イベント」をテーマに、意見交換をしてもらいました。参加者からは、まちづくりに対する意見のほか、「普段交流できないパパやママと、気になっていたテーマで話せてよかった。」、「普段挨拶くらいしかできなかったママたちと話せて嬉しかった、またゆっくりと交流したい」との声が聞かれました。

幅広い年齢の楽しそうな声が響く日となりました。親子で一緒に楽しみながら交流できる機会が、どんどんと増えていってほしいと思いました。

(名立区:細谷集落づくり推進員)

安塚区の小黒(こぐろ)集落では、定期的に「ごえんのつどい」として、サロンを開催しています。長年世話人として活動をサポートしてきたボランティアの方々が、上越市社会福祉協議会から地域福祉に貢献されたということで表彰を受けました。小黒は、お寺が4つある集落で、お寺を中心として栄えてきた歴史のある集落です。代表的なお寺としては専敬寺(せんきょうじ)があり、専敬寺を囲むように、能念寺(のうねんじ)、教願寺(きょうがんじ)、称専寺(しょうせんじ)があります。

2月29日(木曜日)に健康講座が開かれ、講座終了後の交流会では、ひな祭りが近いということで用意されたちらし寿司とお寺にお供えされたお餅で作ったお汁粉をみんなで食べ、楽しく過ごしました。代表の八木勇二さんは「同じ集落内で生活するご縁を大事にし、これからもより楽しく語り合える集いを繋げていきたい」とお話されていました。

(安塚区:藤田集落づくり推進員)

2月24日(土曜日)に開催された灯の回廊(安塚キャンドルロード)は、少雪のため天気予報を気にしながらの準備となりましたが、各町内会がアイディアを出し合い、工夫を凝らしたものになりました。

円平坊(えんたいらぼう)地内の人気スポットである「えんむすび神社」の制作では、明治大学の学生、直江津産業株式会社の社員の方が中山間地域支え隊として参加いただき、地域の皆さんと共にイルミネーションとろうそくを上手く組み合わせ、厳かな雰囲気を醸し出す神社を作り上げました。

キューピットバレイスキー場で行われた「山のうえの雪まつり」には、上越高等学校サッカー部の生徒が中山間地域支え隊として参加いただき、雪燈篭づくりやスキー場のゲレンデに雪だるまの形になるようにろうそくを設置しました。また、イベントでは、同校のダンス部がパフォーマンスで盛り上げてくれました。

何度も灯の回廊のポスターとして採用されている細野(ほその)地内では、きれいな雪が残っている山間から軽トラックで何度も雪を運び、長年交流がある高崎経済大学の学生の応援をいただきながら、数えきれないほどの雪燈篭を六夜山荘前に設置し、月明りにともされた幻想的な世界を作り上げました。

フィナーレは、キューピットバレイスキー場において「手筒花火と打上花火のコラボ」が華やかに安塚の夜空を彩り、一夜限りの夢の国が締めくくられました。

(安塚区:藤田集落づくり推進員)

2月17日(土曜日)、「灯の回廊」が浦川原区、牧区、三和区で開催されました。浦川原区では、「うらがわら雪あかりフェスタ」として各会場でいろいろな雪像や雪灯籠が作られ、大勢の方が来場されました。宿泊体験交流施設「月影の郷」では、元日に発生した能登半島地震で亡くなられた方々への追悼と復興への応援や願いを込め、グラウンドに大きな能登半島の形と、「NOTO」、「HOPE」、「リノベ」、「フッコウ」の文字を描きました。

月影の郷では、暖冬少雪で積雪が少なく、雪灯籠は作れませんでしたが、キャンドルを入れた紙コップを雪の上に並べたり、木に吊るしたりして会場を飾り、約2,000個のキャンドルに火が灯ると幻想的な光景が広がりました。

来年の「灯の回廊」(うらがわら雪あかりフェスタ)でも、各会場や道路脇などに沢山の雪像や雪灯籠が作られ、キャンドルの灯やライトアップによる幻想的な世界が至るところで見られると思います。是非、浦川原区へ足を運んでみてください。

(浦川原区:丸山集落づくり推進員)

2月11日(日曜日・祝日)に不動地区の八幡神社で涅槃会(ねはんえ)の行事「だんごまき」が、行われました。この行事は、毎年お釈迦様の命日の2月15日に近い日曜日に行われています。2月9日(金曜日)に町内の皆さんと、だんごまるめの作業をしました。四色の彩り綺麗なだんごは、丸いものや今年の干支の辰が作られました。「辰は形が難しい。どうしたら辰にみえるかな。」とお互いのだんごの出来を見せ合い、頭を抱えながら和気あいあいと作っていました。

だんごまきの当日は、集落の方や出身者の方が子どもを連れて来ていて、例年より大勢の方がいたそうです。参加していた子どもたちは、まかれただんごを手に取り、「かわいい」と言って嬉しそうに見ていたとのことでした。

不動町内会長は、「久しぶりに子どもの泣く声もあって、賑やかなだんごまきになって良かった。」と話してくださいました。こうした伝統文化を、子どもたちにも伝え、大切に受け継いでいきたいと感じました。

(名立区:細谷集落づくり推進員)

2月11日(日曜日・祝日)、寺野地区主催の寺野遊雪まつりが開催され、来場者数、約600人の賑わいある祭りとなりました。寺野遊雪まつりは「遊ぶ雪」という名の通り、雪を思う存分楽しむイベントです。ステージでは、寺野食の陣(早食い競争)、だんごまき、野外イベントは雪上相撲や寺野ダービー等がありました。出店では、郷土料理や体温まる料理でお腹を満たすことができ、フィナーレは夜空に輝く冬花火と地域お手製のホコラローソクが幻想的に灯されました。

(板倉区:野口集落づくり推進員)

毎年1月に行われている「新春餅つきと獅子舞の演舞」が、1月21日(日曜日)に花立温泉ろばた館で行われました。今年も老若男女を問わず、多くの方からお越しいただきました。名立のもちつきは、三人でテンポよく杵をつく「三人づき」です。輝く里不動の会の皆さんのご協力の下、豪快で楽しいもちつきを見ることができました。つきたての白もちとよもぎもちは、きな粉・あんこ・おろしの味付けをして、その場で販売されました。おもちは100食分ありましたが、あっという間に完売し、皆さん美味しそうに食べていました。そのあとには、折平芸能保存会の皆さんによる「あばれ獅子」が披露されました。伝統的な力強く勇ましい獅子舞の演舞に、目が離せませんでした。あまりの迫力に来ていた子どもの中には、お母さんにギュッとしがみつく子や机の下に隠れる子もいました。年明けからの地震で開催できるか心配でしたが、無事に行うことができ、皆さんの無病息災を祈ることができて良かったです。

(名立区:細谷集落づくり推進員)

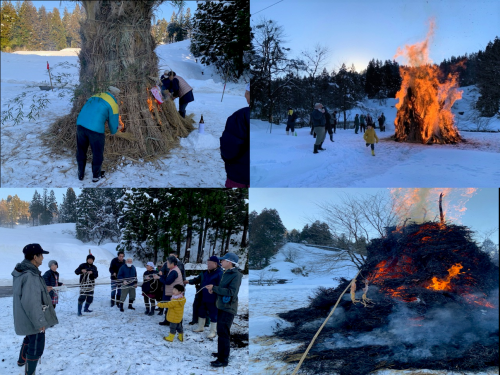

清里区塩曽根町内会では、1月13日(土曜日)に「さいの神」を行いました。午後1時に町内会の皆さんが集合され、竹を切り出す班と足元の雪を固める班に分かれ作業を開始し、切り出した竹を中心に持ち寄ったワラを積み上げ、午後2時に完成しました。あいにくの吹雪となった午後4時に辰年の年男が点火し、町内会の皆さんと近くのグループホーム「癒しの家」の皆さんが、それぞれ持ち寄ったスルメや餅を焼いて一年の無病息災を祈りました。柳町内会長は、「以前に比べて自営農家が少なくなったためワラが集まりにくくなっていますが、集落行事として毎年続けています。コロナ禍の影響で、町内会の皆さんが集まる行事が少なくなってしまいましたが、3月に4年振りに雪上運動会を復活し、町内会の融和を図っていきたいと思います」と明るく話されました。

(清里区:小林集落づくり推進員)

1月14日(日曜日)、浦川原区谷集落において、毎年恒例のさいの神が行われました。当日は晴天に恵まれ、午前中に大きな「さいの神」を作り、午後3時半から無病息災と豊作を祈願し、さいの神に年女と年男の二人が点火しました。さいの神の火で焼いた餅やスルメを食べると、一年風邪をひかないと言われているそうです。また、全員が参加した宝引き(ほうびき)では、当たり外れに大きな歓声が上がっていました。集落出身者のお父さんと一緒に来た小さい息子さんは、炎の熱さから走り回って逃げていましたが、いつまでも楽しい思い出として記憶に残ることと思います。さいの神は、2時間ほど燃え続け、日が暮れ始め冷気が立ち込める中、炎の周りだけは熱気に包まれ、青竹が弾ける音が集落に響いていました。

(浦川原区:丸山集落づくり推進員)

名立区内の特産品加工グループの一つ、深雪加工グループでは、毎年年末になると名立深雪そばの販売をしています。

名立深雪そばは、つなぎに山芋とふのりを使ったこしのある美味しいおそばです。毎年大好評で、年越しそばにと区内外から多くの注文をいただいています。深雪加工グループのお母さんたちが配達日の前日から準備し、当日朝からそばを打っています。

また、例年2月には、深雪加工グループのお母さんたちの指導の下、花立温泉ろばた館を会場に、そば打ち体験が行われており、自分で打った打ちたてのそばを食べることができるので、大人気のイベントになっています。今年も詳細が決まり次第、名立区だより「しずく」等でお知らせしますので、ぜひご参加ください。

(名立区:細谷集落づくり推進員)

12月3日(日曜日)、浦川原区小蒲生田(こがもだ)集落で、側溝掃除と除雪車の障害になりそうな孟宗竹(もうそうちく)の撤去作業を集落出身者を含めた7人で行いました。小蒲生田集落は標高が高いので、天候が良ければ雪化粧した妙高連邦や黒姫山を一望できるのですが、残念ながら小雨が降ったり止んだりの天気で、見ることはできませんでした。数日前に、除雪車が出動したため、側溝の上に残った重い雪を掘ってからの作業で重労働でしたが、掃除後に腰を伸ばしながら、側溝内を勢いよく流れていく排水を見て達成感に包まれました。

(浦川原区:丸山集落づくり推進員)

12月17日(日曜日)、NPOかみえちご山里ファン俱楽部主催の「ちょいワラ体験会(しめ縄作り)」が行われました。地域内外から集まった参加者は、ねじった藁を緩めず締め上げる作業に悪戦苦闘しながらも、講師の指導に従って立派なしめ縄を完成させました。自分で作ったしめ縄飾りで年神様を迎える喜び、伝統、習わし、人との交流が実感できる谷浜・桑取らしい素敵なイベントでした。皆さんよいお正月を迎えられるでしょう。

(谷浜・桑取区:平塚集落づくり推進員)

安塚区の最奥地に位置する朴の木集落では、休耕田の荒廃を防ぐため2015年から区内の秋を彩る柳葉ヒマワリの植栽を始め、「天空のお花畑」として毎年10月に地元NPO主催の「黄金の回廊」と同時開催しています。

2016年からは、安塚小学校6年生の児童と共に植栽活動を始め、翌2017年には安塚中学校1年生も活動に参加しました。

2020年からは小学校5年生から中学校1年生まで、植栽活動のほかに、草刈り、イベント準備など集落と一緒に活動し、地域を盛り上げています。

10月8日(日曜日)に開催した「天空のお花畑」ではコロナ禍でお休みしていた「棚田カフェ」を4年ぶりに再開し、子どもたちが接客を通してイベントを盛り上げてくれました。共に活動してきた子どもたちですが、安塚中学校は来年の春から、大島中学校、浦川原中学校と統合し、新たに東頸中学校としてスタートすることから、安塚中学校としての活動は今年度をもって卒業となります。

12月13日(水曜日)に実施された「活動振り返り会・交流会」では、子どもたちから集落に、集落から子どもたちに、多くの”ありがとう”が交わされました。また、児童・生徒、集落の皆さんからは、東頸中学校の生徒になっても朴の木での活動の継続を望む声が多く聞かれました。

(安塚区:藤田集落づくり推進員)

安塚区の伏野集落は、そばで大変有名な集落です。毎年、11月23日(祝日)には、新そば祭りが開催されます。今年も多くのそばファンが新そばを楽しみに集落を訪れました。伏野集落は安塚区の中でも高齢化率が特に高く、集落住民だけでそば祭りを開催することが困難なことから、10年以上前からボランティアを積極的に受け入れ、仲間として共にそば祭りを開催してきました。平成27年度からは中山間地域支え隊事業を活用することで、より多くのボランティアがそば祭りをお手伝いしてくれるようになり、ボランティアが支えるそば祭りとしても有名になりました。今年も集落関係者が10人ほどに対して、ボランティアは26人と、多くのボランティアがそば祭りを盛り上げてくれました。今年のそば祭りの様子はYouTubeで配信されています。是非ご覧ください。

(安塚区:藤田集落づくり推進員)

中郷区農業の未来を考える会(岡田豊彦会長)では、11月30日(木曜日)に地元企業の日本曹達株式会社二本木工場及び関連会社の皆さんに、今年2回目となる中郷産の新米をPRする試食会を実施しました。

試食は、食べ比べができるようにコシヒカリと新之助をおにぎりにして配布し、これに合わせて今回は米の販売にも挑戦しました。販売用に用意したお米は30分程で完売し、追加分を取りに行く場面もありました。

会長の岡田豊彦さんは、「地元の従業員の方が多いので、買っていただけるか不安がありました。追加分で用意したお餅が好評だったことには驚きましたが、とにかく喜んで買っていただけたことが嬉しかったです。アンケート結果を参考にして、本社(東京都千代田区丸の内)での試食販売会の開催を計画したいと思います。」と語られました。

(中郷区:小林集落づくり推進員)

11月25日(土曜日)、26日(日曜日)に名立区で初の名立新そばまつりを開催しました。会場のろばた館の入り口では、宝田小学校6年生が作ってくれた看板がお出迎え、両日とも市内外から大勢のお客様にご来場いただきました。会場内では、名立区で採れた農産物やそれらを使ったお惣菜、区内菓子店のお菓子など、名立のうまいもんが並んだほか、会場の外でもキッチンカーが焼きそばやたこ焼きなどの温かい食べ物を提供して賑わっていました。

イベントの目玉となる花立しずくそばセットも予約がいっぱいとなり、たくさんの方に食べていただきました。「おそばが美味しかったよ。」、「手の込んだ美味しい副菜でおなかいっぱい 」などと言っていました。名立区の美味しいものを皆さんに知っていただき、私もとても嬉しかったです。

」などと言っていました。名立区の美味しいものを皆さんに知っていただき、私もとても嬉しかったです。

看板や副菜プレート作りをした小学生たちも、当日は盛り付けや販売を担当してくれました。準備から当日の運営までたくさん協力をしてくれ、頼もしい名立の子どもたちです。

ご協力いただいた皆さん、本当にありがとうございました。

(名立区:細谷集落づくり推進員)

中郷区南部地区まちづくり協議会(吉村毅会長)では、11月12日(日曜日)に片貝地域生涯学習センターで、地元で手打ち蕎麦の店を営む大堀一郎さんと地元のそば打ち名人を講師に、「そば打ち講習会」を開催しました。

「コロナ禍前は、南部そば祭りとして毎年開催していたが、4年ぶりに蕎麦打ちの講習会として開催した。手打ち蕎麦は、南部地区の食の伝統文化であり、今後も継続して開催していきたい。」と、吉村会長は意気込みを語られました。

(中郷区:小林集落づくり推進員)

暖かな秋の日差しが降り注ぐ中、11月3日(金曜日・祝日)、ガンバ米山メンバー13人と直江津産業株式会社中山間地域支え隊4人が「かきざき湖八重桜広場」で八重桜の冬囲い作業と植樹の作業、電気柵の撤去作業を行いました。

ガンバ米山稲井会長から「今回は、まちづくり振興会や地域の方々の寄付により、30本の桜の木を植樹します。合計296本になります」と紹介されました。

広場には四季桜が咲いておりメンバーの伴内正男さんは「以前、植樹した苗木の中に混入したものと思われます。ここには何本か植えられており、季節外れの桜を楽しんでもらいたいです」と話していました。

(柿崎区:市川集落づくり推進員)

11月3日(金曜日・祝日)に、毎月3日に行われている無印良品の移動販売にあわせて、名立加工グループの会自慢のうまいもんと地元菓子店のお菓子を販売するイベント「名立マルシェ」を開催しました。名立マルシェは11月と12月に開催しており、今年で三年目となります。今回も大勢の方に来ていただきました。

11月は、無印良品の季節のお勧め商品や定番の人気商品、名立加工グループの会(操美(そうび)会・八友(はちとも)会・深雪加工グループ)の手作りこんにゃく・五目おこわ・うぐいす餅・生そば・新鮮野菜と地元菓子店のお菓子を販売しました。会場は大変賑わい、お客さんや名立加工グループの会のお母さんたちが楽しそうに話す姿にわたしも嬉しい気持ちでいっぱいになりました。

12月3日(日曜日)の名立マルシェは、14時から14時半に名立区公民館前で開催しますので、お近くにお越しの際は、ぜひ寄ってみてください。

(名立区:細谷集落づくり推進員)

中郷区農業の未来を考える会(岡田豊彦会長)では、10月17日(火曜日)に中郷産の新米をPRする試食会を実施しました。PR先に選んだのは、地元企業の日本曹達株式会社二本木工場及び関連会社の皆さんです。

昼食時と退勤時の2回、自慢の新米コシヒカリとつきあかりを塩おにぎりにして、食べ比べが出来るようにしました。

用意した400個のおにぎりは、予定より早くなくなる盛況ぶりで、食味や普段食べている米の購入先等のアンケートにもご協力いただきました。

アンケート結果は、貴重なデータとして活かし、消費者とのつながりの強化を図りながら、中郷米のブランド力向上を目指す活動を継続していきます。

(中郷区:小林集落づくり推進員)

10月22日(日曜日)、浦川原区真光寺集落の熊野神社で秋祭りが行われ、集落7世帯、8人が出席しました。

熊野神社は、昭和50年に真光寺集落出身の方が、集落から少し離れた杉林の中にまつられていた祠(ほこら)の場所に、神社を創建されたそうです。神社の裏には当時のまま祠があり、横には創建された方の記念碑も建立されています。神主が唱えられた祝詞(のりと)には、今年の夏の猛暑や水不足による農作物の不作のことなどが盛り込まれていました。

(浦川原区:丸山集落づくり推進員)

10月15日(日曜日)、宿泊体験交流施設月影の郷において、「月影芸能まつり」が開催されました。

オープニングは、月影雅楽保存会による「越天楽(えてんらく)」の演奏で、会場は古典芸能の世界に一気に引き込まれました。その後、保倉川太鼓が続き、シークレットゲストとして新潟市で活動されている「万代太鼓神龍会(ばんだいだいこしんりゅうかい)」も加わり、迫力ある太鼓の演舞が体育館に響きわたりました。

午後は、浦川原中学校として最後の「月影芸能まつり」出演になる浦川原中学校吹奏楽部による演奏から始まり、歌や踊り、マジックショーがあり、トリを飾ったのは、柏崎市女谷(おなだに)地区で約500年前から伝承されてきた、ユネスコ無形文化遺産の「綾子舞(あやこまい)」の皆さんで、5演目の演舞が披露されました。

高田地区から3人で来たという方は、「去年も来たが、古典芸能や民謡、歌謡曲、踊りなどバラエティーに富んでいてとても楽しかった。来年もまた来たい。」とおっしゃっていました。

(浦川原区:丸山集落づくり推進員)

10月13日(金曜日)、長浜の阿比多神社の秋祭りの日、長浜会館で奉納された里神楽の舞を谷浜小学校の5、6年生児童が見学に来ました。谷浜小学校5、6年生の総合学習では、「ふるさとに生きる人、ふるさとを支える活動をする人に出会い、その生き方に学び、今後の自分の生き方を考える」という狙いで里神楽学習計画が組まれています。全10回の行程で里神楽を習得し、12月後半の発表会で里神楽の舞を披露します。どの演目を希望しようかと児童達は真剣な眼差しで神職(しんしょく)の舞を見つめ、そんな児童達を大人達は優しく見守っています。伝統を受け継ぐ児童達と、それを応援する地元の方達の心温まる光景でした。

(谷浜・桑取区:平塚集落づくり推進員)

牧区樫谷集落では、令和3年5月に樫谷橋を渡った右側の荒れていた土地を集落全員で整備して彼岸花2,000球を植えました。

今年は9月の中旬になっても猛暑の為、芽が出ず心配していましたが、気温が下がった9月25日、再度見に行くと待望の花茎(かけい)が一斉に伸びていました。10月に入りやっと開花したので、花の数を数えてみると1,800本ありました。

彼岸花(ヒガンバナ)は、葉がない状態で花が咲いているので「花」と「葉」を同時に見る事が出来ないことから、「葉見ず花見ず」と言われているそうです。

是非、近くにお越しの際はお立ち寄りください。

(牧区:松本集落づくり推進員)

9月27日(水曜日)に宝田小学校6年生の子どもたちが総合学習で、11月25日(土曜日)、26日(日曜日)に開催される名立新そばまつりで販売される花立しずくそばの副菜プレートに使うお皿作りを手伝ってくれました。お皿は名立区不動地域にある久保埜建築さんから不動のブナを使ってお皿を作っていただいています。子どもたちはとても集中し、一つひとつ丁寧にやすりをかけてくれ、「もう1枚作っていいですか 」と意欲的に取り組んでいました。これを久保埜建築さんが更に加工していくそうで、完成がとても楽しみです。

」と意欲的に取り組んでいました。これを久保埜建築さんが更に加工していくそうで、完成がとても楽しみです。

お皿の他にも、子どもたちから様々な形で参加してもらう予定で、次はなんと看板作りをしてくれます どんな看板が出来上がるのか、こちらも楽しみです。

どんな看板が出来上がるのか、こちらも楽しみです。

(名立区:細谷集落づくり推進員)

9月の秋晴れの中、大島区内各地でコンバインの音が響き、稲刈りの作業も大詰めを迎えています。今年の米作りは天気との戦いでした。7月中旬からの高温と水不足で農家の皆さんは稲の「子守り」に毎日苦労してきました。それでも収穫を迎え皆さんの顔もほころんでいます。

(大島区:飯塚集落づくり推進員)

安塚区伏野集落の池田正文さんは、地元ではスーパー農業人と噂されるほど、色々なことに挑戦しています。この日、池田さんは特別栽培米の刈り取りをしました。「今年は、米のコンテストに出品したいので、夏は徹底的に水管理をしたよ。」と誇らしげに語ってくれました。丁寧に刈り取られた稲は、山の中腹にある風通しの良い場所の稲架(はさ)で乾燥されます。池田さんは、稲作以外にも野菜の栽培や、手打ちそばも手掛けていて、産直市場にも出荷しています。

また、伏野集落では11月23日(木曜日・祝日)に、地元産のそば粉を使った「新そば祭り」を開催する予定です。

池田さんや、地域の皆さんが栽培した新そばを食べに、伏野集落を訪れてみてはいかがでしょうか。なお、池田さんが暮らし続けている伏野集落の風景や日常の様子はYouTubeで配信されています。是非ご覧ください。

(安塚区:藤田集落づくり推進員)

秋のトレッキングシーズンを迎え、梨平町内会では9月10日(日曜日)に梨平峠道の草刈り作業を行いました。梨平峠道入口から400mほど進んだ所に「清滝(きよたき)」のビューポイントがあり、その先を進むと、2.5kmほどなだらかに続くブナの原生林「ブナ平」が出迎えてくれます。10月中旬頃から色づき始めるブナの葉が黄色から赤色に移り変わる、まさに錦秋(きんしゅう)と呼べる景色は必見です。

梨平町内会の皆さんが守り続けている古道を、秋の一日のんびり歩いてみませんか。

(清里区:小林集落づくり推進員)

9月2日(土曜日)、谷浜海水浴場で海岸清掃ボランティアが行われました。

直江津地区郵便局の局員と家族、関係者が、日頃お世話になっている地域の方々に感謝の気持ちをこめて海岸清掃ボランティア活動を実施しました。例年実施している海岸清掃を今年初めて谷浜海水浴場で実施してくれたことに、地元の方々も感謝されていました。日頃から手入れがされていて、きれいな海岸でしたが、より一層きれいになりました。上越市のきれいな海岸をいつまでも守っていこうと思う活動でした。

(谷浜・桑取区:平塚集落づくり推進員)

名立区のうみてらす名立には、平成15年に設置した風力発電機があります。日本海側特有の落雷被害を受けながらも、修繕を繰り返し、平成31年3月まで発電を続けてくれました。その後は、老朽化などにより発電を停止していましたが、名立区のシンボルとして人々を楽しませてくれていました。

今年度、発電設備の耐用年数の経過などにより、撤去されることになりましたが、撤去される前に最後の姿を写真や心に収めようと来られる方を見かけました。「近くで見るとこんなに大きいんだね」、「名立といえば風力発電機だったよね」との会話が聞こえました。

海を向いていた大きなブレードは、道路を向き、無事取り外されました。今後、順次、タワーなども撤去されるとのことです。

20年間、名立区のシンボルとして私たちを見守ってくれてありがとうございました。

(名立区:細谷集落づくり推進員)

8月19日(土曜日)に長浜町内会の夏祭りが開催されました。

コロナ禍で失われていた行事を4年ぶりに復活させ、長浜に元気と活気を取り戻そうと実行委員会とボランティアの方達が頑張っていました。参加者を楽しませる企画に大人も子どもも暑さを忘れて楽しんでいました。また、浴衣姿の盆踊り、太鼓の音色、神輿担ぎ、子どもたちの歓声、日本の夏の伝統行事がよみがえりました。

(谷浜・桑取区:平塚集落づくり推進員)

8月19日(土曜日)、第98回謙信公祭の朝9時、上越・妙高市内14か所から一斉に狼煙が上がりました。

宇津尾町内会の皆さんが猛暑の中、山道整備と青い杉の枝葉を切り落とし、この日のために準備をしてくれました。頑張ったかいもあり、狼煙(のろし)上げは大成功でした。勢いよくあがる狼煙と上越市内を眺めながら頂いたスイカは最高に美味しかったです。上越市の一大イベントである謙信公祭を盛り上げてくれた皆さんありがとうございました。

(金谷区:平塚集落づくり推進員)

8月6日(日曜日)、浦川原区真光寺集落において、炎天下の中、草刈り作業が行われました。

真光寺集落は7世帯で高齢化率も高いため、中山間地域支え隊の協力と、総合事務所職員も参加し、総勢12人で作業に取り組みました。

作業では農道約1.8kmを往復し、集落の人が草刈りをしていく後について、水路に落ちた草や道路に散らばった草などを片付ける作業を行いました。

作業後は、したたる汗をぬぐいながら、「また来年!」と手を振り、再会を約束しました。

(浦川原区:丸山集落づくり推進員)

名立区には、うみてらす名立から車で2分ほどの所に日前(ひのくま)神社という神社があります。

今年から日前神社では、東京の浅草神社から始まった「夏詣(なつもうで)」という行事を行っています。「夏詣」とは、初詣から半年の無事に感謝し、これからの半年の更なる平穏を祈るべくお参りをしましょうというものだそうです。

お宮の中には、神社の印が押された夏限定の御朱印もあります。8月末までの取組となりますので、ぜひ帰省や遊びにいらした際に参拝にいらしてみてください。

(名立区:細谷集落づくり推進員)

安塚区伏野は、そばを中心としたむらづくりで有名な集落です。しかし、集落の高齢化が進み、このままでは伏野のそばの味を伝えていくことが困難であることから、昨年度から「そばの学校」を開催しており、そばの打ち方を伝えながら集落外の人たちとの交流を続けています。

前向きに挑戦を続けている集落の日常や住民の様子が、テレビの報道番組やYouTubeで発信されています。

(安塚区:藤田集落づくり推進員)

7月8日(土曜日)に中ノ俣集落で、樂之(らくし)の会青山栄子先生主催の「第14回野良着茶会」が開催されました。中ノ俣の石川正一さんが再生した古民家「清兵衛(せいべえ)」が第一会場となり抹茶と菓子が振る舞われました。第二会場の古民家「金左衛門(きんざえもん)」では地元のお母さんたちが郷土料理とお茶でおもてなしをしてくれました。

野点(のだて)を予定していた角間の棚田展望台では雨上がりの美しい棚田が観られました。梅雨時期で晴れる確率は低いですが、来年は、そよ風吹くナツツバキの木の下で美しい棚田の景色を眺めながら野良着茶会が開催出来るよう願っています。

(金谷区:平塚集落づくり推進員)

7月17日(月曜日・祝日)、梨平集落では「梨平峠道」の2回目の整備作業を行いました。当日は30度を超える暑さとなったため、梨平峠までの5.2kmを大量の汗をかきながらの草刈り作業となりました。

梨平峠では、関田峠と牧峠間を往復しているハイカーと出会い、信越トレイルの魅力について楽しい会話ができました。

(清里区:小林集落づくり推進員)

中郷区五反田集落は、戸数が10戸の小規模集落で高齢化が進んでいることから、中山間地域支え隊から協力を得て、7月9日(日曜日)に寿池(農業用ため池)からの用水路の草刈り作業を行いました。

静岡市から中郷区岡沢に移住された「スノーボードと草刈りが趣味」という中山間地域支え隊の澤野さんは、これからも市内の人手不足で困っている集落に出向き、ボランティアとして活動していきたいと話されました。

(中郷区:小林集落づくり推進員)

清里区梨平集落では、6月17日(土曜日)午前7時30分から2班で、信越トレイル「関田峠」とアクセストレイル「梨平峠道口」から、それぞれ「菅平口」までの合計6.9kmの区間において、雪による倒木や流水の処理などの整備を行いました。

今後も7月と9月に草刈り作業を行うなど、梨平峠道に訪れた方が安全に楽しめるよう整備活動を続けていきます。

(清里区:小林集落づくり推進員)

6月3日(土曜日)牧区の玄関口である「宮口古墳群にある花壇の花植え活動」が行われました。当日は、「わんぱく村2023㏌牧」と題し、「宮口古墳花の会」、NPO法人牧振興会並びに牧地区公民館が主催で実施しました。保育園児、小学生、中学生の子どもたちと父兄を含む20名が参加し、6種類の色とりどりの花900本を宮口古墳群と歴史民俗資料館の花壇に植栽しました。

(牧区:松本集落づくり推進員)

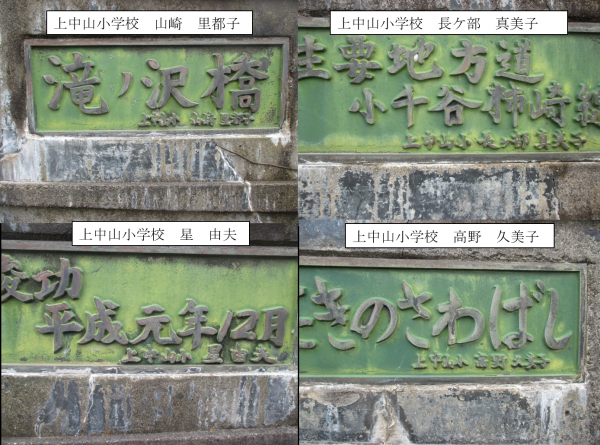

柿崎川ダムの隣を走る県道柿崎・小国線に黒岩橋と滝ノ沢橋が、深い緑に吸い込まれるようにかかっています。滝ノ沢橋には4人の名前、黒岩橋には5人の名前が橋の欄干四隅に刻まれています。当時小学生だったころ、この橋を渡り学校へ通ったり、町へ買い物に行ったりした橋です。平成3年に黒岩小学校が黒川小学校に統合された記念に子どもたちの名前と、柿崎川ダム建設に伴う滝ノ沢橋開通記念(平成2年)に上中山小学校6年生の子どもたちの名前がそれぞれ刻まれています。思い出に残る素敵なプレゼントですので足を止めてご覧ください。

滝沢美由紀さんの母マサ子さん(北黒岩)は、「懐かしいです。みんな仲良しでした」と思いを巡らせていました。また、嶌岡純二さんの父和男さん(北黒岩)は、「橋を渡ると子どもたちを思い出します」と当時の情景を振り返っていました。

高野久美子さんの父俊秋さん(松留)は、「埼玉県で暮らしている娘が、里帰りのたびにあの橋の名前を見に行っています」と笑みを浮かべていました。「橋」の漢字は「橋の入り口」、ひらがなは「橋の出口」といわれています。

(柿崎区:市川集落づくり推進員)

高床山の中腹にある「寿池」は、片貝川の流域より高い位置で稲作を営んでいた片貝、五反田地区の水不足を解消するため、明治の初めに地元住民が谷をせき止めて造った溜池であり、その水は現在も水田を潤す貴重な農業用水として利用されています。

池を管理する片貝、五反田町内会では、5月5日(金曜日・祝日)に、池からの通水を行うため用水路の泥上げと草刈り作業を行いました。

霜鳥町内会長(片貝)は、「用水普請は、毎年5月5日に行う作業です。先人が苦労して造った溜池であり、現在も約35ヘクタールの水田を潤してくれる貴重なものです。高齢化、過疎化が進んでいますが、町内会の皆さんの協力により、これからも守り引き継いでいきたいと思います」と話されました。

7月に2回目の草刈り作業が計画されており、先人から引き継いだ貴重な財産として、不断の管理を続けています。

(中郷区:小林集落づくり推進員)

4月23日(日曜日)、浦川原区東俣集落において、諏訪社の春祭りが行われました。

東俣集落は、今年の1月に1人暮らしの方が亡くなられて、8世帯になり、寂しくなってしまいましたが、当日は8世帯のほぼ全員に、浦川原区総合事務所長と私を入れて15人の参加でした。

諏訪社は、集落の小高い山の上にあり、杉のご神木と4つの祠(ほこら)がまつられています。

当日は、晴天に恵まれ、穏やかな天気の中で祭事が行われ、無病息災と豊作を祈願しました。宮司の打つ太鼓で祭事が始まり、太鼓の音に反応して、鶏が鳴き、うぐいすとひばりも負けずにさえずり、一時にぎやかになりましたが、しばらくして静かになり、ご神木と巨大な朴の木(ほおのき)の若葉の間から暖かな春の光が射し込み、のどかな春を感じる一時でした。

祭事の後半では、初めて見る「湯の花」が執り行われました。「湯の花」とは、鍋のお湯の中に米を入れ、お湯を清めた後に笹の葉をお湯に浸し、その笹を振って、笹についたお湯を参加者に振りまくことにより、疫病退散を願う神事のことです。

鍋に入れたお米は、各家に持ち帰り、炊飯器の米に混ぜて炊いて食べているとのことでした。

祭事が終わってから、諏訪社の下にある「春和荘」で、なおらいが行われ、集落の方が持ち寄られた山菜料理や赤飯、煮物、コロッケ、水ようかんなどの手作り料理を美味しくいただきました。

東俣の皆さんは、仕事や農作業、山菜採りなど毎日忙しく働かれていますが、お祭りの日だけは、集落住民が集まり、楽しく食べて、飲んで、しゃべって、笑って、明日からの英気を養う日になっているようでした。

(浦川原区:丸山集落づくり推進員)

米山の麓、標高約300メートルにある水野集落は米山登山の入り口と知られ、世帯数11軒、人口20人、高齢化率55.0%の小さな集落です。28.4ヘクタールの棚田に米と蕎麦を中心に農業で暮らし、米山から湧き出るきれいな水は食物の美味しさを際立たせています。20年前に東京から移住をしてきた飯島吉晶さんは「こんなに青く輝く空はすばらしいです」と讃えていました。

このきれいな水と美味しい食べ物がある地域に、人を呼び入れることができました。2組の家族9人と犬1匹が移り住みました。箕輪町内会長は「呼び込むための大胆な挑戦はしていないのですが、人口が増えることは大変嬉しいことです」と喜んでいました

田舎体験ハウスを経験し水野集落に居住を決めた石原夫妻は、3人の子どもを持つ家族です。妻のみのりさんは「子どもたちが豊かな自然を満喫し、泥だらけになりながら遊ぶ姿を楽しみたいです」と胸をときめかしていました。2人の子どもを持つ山本夫妻は「いろんな空き家情報を調べましたが、中村(下牧町内会長)さんの気配りに居住を決心しました」と話していました。妻の真里子さんは「ここから見える景色は最高です。地域の人と交流を深め仲良く暮らしたいです」と新たな生活に希望を寄せていました。

隣の集落の下牧には、地域の季節感や風土・人柄を知ってもらうための移住体験ハウスがあります。塞の神などのイベント体験が地域の人たちと交流する機会を経験し、地域の人たちは親身になって移住希望者の相談に関わってくれました。将来の事、生活のことなど一緒になって考えてくれた地域と移住希望者の共演が、移住を呼び込む大きな挑戦の結果であると思いました。

(柿崎区:市川集落づくり推進員)