市では、中山間地域の暮らしを守るとともに活力の維持・向上を図るために、継続的に集落の実態を把握しながら、地域の実情に応じた支援を行う「集落づくり推進員」を配置しています。

集落づくり推進員は、毎日のように集落を巡回し、地域の皆さんとのコミュニケーションを深めています。活動を通じて発見した、地域の魅力や風景、活気あふれる集落の様子を皆さんにお伝えしていきます。

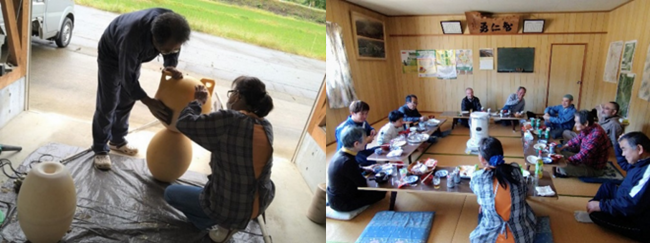

12月12日(金曜日)に牧区の公民館事業で「正月輪飾りづくり講座」が行われました。

参加された皆さんは、わらをしめ縄のように綯(な)う工程で苦労しながらも、スタッフのサポートを受けて、素敵な正月飾りを完成させていました。

これを飾ってよい新年を迎えられるといいですね。

(牧区:原田集落づくり推進員)

12月10日(水曜日)に宝田小学校6年生の児童が、森町内にある築100年以上の空き家で活動を行いました。これは、校外学習として何度か訪れていたお宅で、家の掃除や竹を使った流しそうめんを食べるなどの活動を経て、今回は「冬に空き家で温まる会」を行いました。

お借りした空き家に囲炉裏があったため、そこで火をおこし温まりながら、参加した保護者と味噌汁を作り、おにぎりと一緒にいただきました。囲炉裏を囲んでみんなで食べる食事は、児童たちからも「いつもより味噌汁があったかくてうまい!」、「おにぎりがもっと美味しく感じる。」とたくさんの感想が聞かれました。

空き家の家主さんも「こんなに大勢の人が集まるのはいつぶりだろう。」と以前の生活を思い出しているようでした。

今は静かな空き家となってしまいましたが、児童たちのパワーにより、また笑い声の聞こえる温かな空間となりました。

(名立区:細谷集落づくり推進員)

11月22・23日(土曜日・日曜日)に第3回目となる名立新そば祭りが開催されました。天候にも恵まれ、区内外から大勢のお客様にご来場いただきました。中には、県外から来られた方もいらっしゃいました。

今年も目玉となる花立(はなだて)しずく蕎麦セット(新そばと郷土料理7品のセット)は、両日合わせて200食を超える予約をいただき、大好評でした。会場では名立区で採れた農産物を使ったお惣菜や地元の菓子店なども並び、とても賑わいました。

リピーターの方からは、「またおいしくなった。来年も楽しみにしています。」とお声がけいただき、初めて来た方からは「心のこもった料理でおいしかった。来年も来たいと思います。」と言っていただきました。ご協力いただいた地域の皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。

(名立区:細谷集落づくり推進員)

11月30日(日曜日)、谷浜・桑取区の一番奥にある横畑集落で、「横畑ミニ公園看板づくり」のお披露目会が行われました。

在住者が2人だけの小さな集落の入り口にある小さな公園に、手作りの看板と可愛いオブジェが飾られました。

在住者、出身者、近隣の協力者、みんなの個性や特技をいかした創作活動を見てください。

冬期間、看板・オブジェは撤収中。春、公園の桜が咲くころに看板・オブジェがお目見えします。

新しい構想も練っていますので、乞うご期待。

(谷浜・桑取区:平塚集落づくり推進員)

11月30日(日曜日)、浦川原区小蒲生田集落で側溝の落ち葉掃除が行われました。

毎年12月の上旬にカッパを着て作業していましたが、今年は晴天に恵まれ、「カッパを着ないで作業するの初めてじゃないかね。」との声が聞かれました。

小蒲生田集落への道路は急勾配と急カーブが多く、側溝内に落ち葉が詰まると道路に水が溢れ、凍結すると車の事故につながる恐れがあり、落葉が終わった時期には欠かせない作業とのことです。

重労働が終わり坂道を登っていると土手の上からニホンカモシカがこちらを見下ろし、「手伝いに来たけど終わっちゃいましたね。」と言っているようでした。

(浦川原区:丸山集落づくり推進員)

安塚区キューピットバレイにそびえ立つ菱ヶ岳が色づくころ、新そばの季節がやってきます。

今年も11月23日(日曜日・祝日)に、伏野(ぶすの)集落で恒例の「新そば祭り」が開催されます。

毎年、多くのボランティアの皆さんにお手伝をいただきながら、住民と一緒に楽しむ大変賑やかなイベントとなっています。

是非、菱ヶ岳の美しい秋の風景を眺めながら伏野の「新そば祭り」においでください。

(安塚区:藤田集落づくり推進員)

11月3日(月曜日・祝日)に名立区駅伝競走大会に合わせて、名立マルシェが開催されました。今年は、雨模様の中の開催でしたが、多くのランナーやお客さんが来てくださいました。

マルシェの会場には、名立加工グループの会による五目おこわなどの加工品や地元有名菓子店の商品が並びました。お客様から「これが買いたかったんだ」などと声をかけてもらったり、「久しぶりだね!」とやりとりを楽しまれたりする姿がありました。

こうした顔を合わせてのコミュニケーションが、次回また美味しいものを作ろうという活力になると感じました。

次回は、11月22日(土曜日)、23日(日曜日・祝日)の名立新そばまつり(ろばた館)において、うまいもん市が開催され、美味しい総菜たちが並びます。ぜひ、お越しください。

(名立区:細谷集落づくり推進員)

10月20日(月曜日)、大菅町内で活動している深雪加工グループのお母さんたちが、名立区の特産品である「越の梅」を子どもや保護者の方たちに知ってもらおうと、梅シロップ作り教室を開催しました。

自分たちで材料を量り、一つひとつ丁寧に入れていきました。あっという間に完成し、「もう一つ作りたい。どうやってシロップになるのか過程を見るのが楽しみ。」と嬉しそうに話していました。作り終わってから、梅シロップジュースの試飲をしました。初めて飲んだ子は、「酸っぱい」と顔をくしゃっとさせる様子も可愛らしかったです。

深雪加工グループのお母さんたちからも「越の梅を知ってもらって、可愛らしい様子も見られてよかった。」と笑顔が溢れていました。

(名立区:細谷集落づくり推進員)

9月28日(日曜日)、今年の「てらのソバ花まつり」の会場には約200人が訪れ、家族連れの方も多く見受けられました。お目当てはボリューム満点の美味しいそば。「美味しいそばを子どもと一緒に食べられて満足」と参加者の声。

その他にも、笹寿司、みょうが団子といった人気の郷土料理、地場産野菜、果物が店頭に並び、とても賑わいのあるまつりでした。

(板倉区:野口集落づくり推進員)

上杉謙信公四天王の一人、柿崎和泉守景家公

智勇の陣将、勇驍の働、一世に七度あり

(柿崎時代まつり会場懸垂幕より)

9月27日(土曜日)、清々しい秋晴れの下、第43回柿崎時代まつりが開催され、柿崎区芋島地内で柿崎和泉守景家公菩提寺参拝と殺陣の披露が行われました。

景家は猛将で知られ、とりわけ文禄4年(1561年)の4回目の川中島の合戦の際、上杉軍の先陣として武田軍に突撃したことが有名です。このほかにも景家は数々の武勲を立てる一方、農民への善政と厚い信仰心を兼ね備えた武将であったと伝えられております。その景家が建立したと言われるのが、自身の菩提寺でもある楞厳寺です。(参考文献:柿崎町町史編さん委員会『柿崎町の歴史 第2集』、柿崎町教育委員会『郷土柿崎のはぐくんだ人物』、室岡博『川中島先陣 柿崎景家』)

戦国時代の武者に扮した皆さんと参拝に訪れた方々が、楞厳寺ご住職の後に続いて景家公のお墓にお参りした後、境内で殺陣が披露されました。漆黒の甲冑に身を固めた景家の軍勢が武田軍山本勘助隊に斬り込み、両軍一歩も引かぬ攻防が繰り広げられました。最後は景家と勘助の一騎打ちとなり、景家が勘助を太刀で斬り、戦いに勝利しました。

芋島とその周辺の集落は、柿崎川両側と柿崎川支流沿いに棚田が広がる美しい農村地帯です。楞厳寺だけでなく少し足を延ばせば、柿崎川ダム、吟田川、大出口泉水等もある、自然豊かなところです。秋深まるなか、ぜひ行楽にお越しください。

(柿崎区:若月集落づくり推進員)

9月27日(土曜日)、桑谷里神楽伝承会主催の「月満夜の里神楽」が行われました。

ここ谷浜・桑取区の地域の宝物・伝統である里神楽は、代々子どもたちへと伝承され、地域文化として根付きました。

演ずる子どもたちに寄り添う指導者、衣装作りに心を籠める女性たち、地域が一体となって応援し熱いまなざしを向けています。

近隣の地域との交流も行われたこの日、たくさんの笑顔に包まれて、生き生きと輝く皆さんの姿に拍手が沸き起こり会場は大いに盛り上がりました。

(谷浜・桑取区:平塚集落づくり推進員)

9月20日(土曜日)、昨年に引き続き、久々野地内の田んぼで稲刈り体験が行われました。

首都圏から4人家族のリピーターが参加し、地域住民と力を合わせながら手作業で収穫体験をしました。作業終了後には「棚田米」を使ったおにぎりが振舞われ、板倉区の風土が育んだお米を味わいました。

参加者は「棚田での米づくりを通して、食と農業に向き合う貴重な体験ができた。体験を通じ農家の方に少しでも協力ができたら。」と話していました。今後もこの取組が継続されることを期待します。

(板倉区:野口集落づくり推進員)

9月14日(日曜日)、秋のトレッキングシーズンに向けて、梨平集落の皆さんが今年3回目の梨平峠道の整備を行いました。

当日はあいにくの雨となりましたが、夏から伸びた歩道の草刈り作業と峠道沿いに点在するブナの巨木(地上から130センチメートルの高さで、幹周が300センチメートル以上)の計測を行い、4本が巨木に該当することを確認しました。

梨平集落では、これらの巨木も峠道の新たな魅力となり、より多くの人から峠道を楽しんでもらいたいと整備作業を頑張っています。

なお、清滝川に架けてある木製橋は、降雪に備え11月中旬に撤去予定です。

(清里区:小林集落づくり推進員)

9月を迎えた薬師岳の山頂付近にあるブナの森には、涼しい風が吹いています。薬師山道を歩いていると、突然、絵画が迎えてくれます。このイベントは主に大島区で活動している「細越平生会」が、中山間地域支え隊の力を借りて、自然のブナ林の中に絵画を展示した「ブナの森美術館」です。

ブナ林の自然の中に展示された絵画は、山歩きの楽しさを膨らませ、心安らぐひと時を与えてくれました。展示は既に終了しましたが、次回開催時には、皆さんもぜひ山歩きの先にある美術館を訪れてみてください。

(大島区:飯塚集落づくり推進員)

8月23日(土曜日)、謙信公祭の開幕を知らせる狼煙が市内各所で上がりました。金谷区にある宇津尾砦では宇津尾町内会の皆さんと中山間地域支え隊ボランティアが協力し、記念すべき第100回謙信公祭を盛り上げました。

前週から準備した青いスギの枝からは勢いよく狼煙があがり、一同歓喜の声で沸き立ちました。

宇津尾町内会で行う最後の狼煙上げを盛り上げようと駆け付けてくれた皆さんと共に、雄大で誇らしい狼煙上げとなりました。参加者の皆さんから、心に残る狼煙上げになったと感謝の声がたくさんありました。

宇津尾町内会万歳!! 狼煙上げ万歳!! 上越市バンザーイ!!

(金谷区:平塚集落づくり推進員)

8月2日(土曜日)に、黒倉山麓が広がる光ヶ原高原ファームヴィレッジにて、「光ヶ原 高原祭 2025」が開催されました。当日は通り雨が降り、高原の涼しい空気と相まって、とても過ごしやすい気温でした。板倉区の観光スポットである光ヶ原高原では、有志グループ「光ヶ原高原ファン倶楽部」により、賑わいの創出や地域の魅力を発信するための取組が行われています。

今回、地域団体(関田自治区・どうがた倶楽部ほか)の協力も得ながら、会場内は子ども達の元気な声が飛び交い、賑わいあるイベントとなりました。

今後も地域資源を活かした「光ケ原高原ファン倶楽部」の取組に期待しています。

また、9月27日(土曜日)には、光ケ原高原ヒルクライムが開催されます。板倉区総合事務所を午前7時にスタートします。ゴールである光ケ原高原までの沿道でご声援をお願いします。お問い合わせは、光ケ原高原ヒルクライムエントリー事務局(電話:025-211-4180)までお願いします。

(板倉区:野口集落づくり推進員)

名立区では、8月にふるさと名立夏祭りが行われました。毎年本祭りの他に、下名立地区・北部地区・上名立地区・不動地区の4地区でそれぞれ、前夜祭も行われます。

その中でも不動地区では、不動地区ふるさと夏まつりとして、2日間にわたり川あそびや盆踊り大会、向山花火大会の3つの行事が開催され、区内の子どもたちや帰省されたご家族でワイワイ賑やかになりました。向山花火大会では、名立太鼓による力強い演奏の後に、68発もの花火が打ち上がりました。山に響き渡る花火の音に、耳を塞ぐ子どもたちの姿もあり、微笑ましかったです。

各地区それぞれの楽しみがあり、子どもも大人も大満足の夏祭りでした。来年も楽しみです。

(名立区:細谷集落づくり推進員)

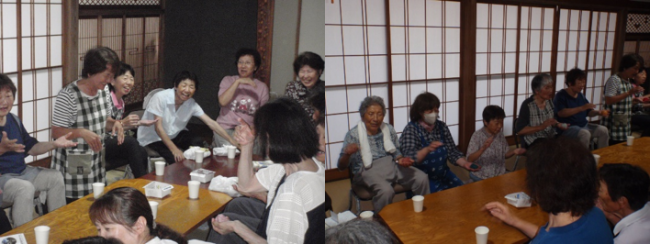

一般社団法人櫛池農業振興会では、7月24日(木曜日)、農家民宿「水草たなか」を会場に、櫛池地区の高齢者の皆さんを対象にした「くしいけサロン」を開催しました。

櫛池農業振興会の惣塚泰次代表理事は、「農業振興会では、稲作を中心とする農業生産に係る業務を主体に活動していますが、農業基盤である地区内の集落で高齢化が進んでいるため、これからどの様に集落を支えていくかが大きな課題と考え、今回初めての試みとして、社会福祉協議会の協力を得て「くしいけサロン」を開催しました。参加された皆さんからのご意見をお聞きし、より一層地域に密着した活動を行っていきたいと思います。」と話されました。

参加された女性(84歳)は、「同じ櫛池地区に住んでいても、集落が離れているためなかなか会えない友達と久々に会うことができました。歌を歌ったり、体操やゲームをしたりして楽しみました。お昼には、手作りの赤飯やご馳走をいただき、振興会の皆さんに感謝しています。」と大変喜ばれていました。

(清里区:小林集落づくり推進員)

今年2回目の梨平峠道整備作業を、7月13日(日曜日)梨平集落の皆さんで行いました。

今回の作業は、「滝の脇口」から「梨平峠」までの3.9キロメートルと、「梨平峠」から「菅平口」までの3.3キロメートルの草刈りを行い、1回目の整備作業時に結んでおいたマーキングテープを目印に、ブナの巨木を皆さんで確認しました。梨平峠道沿いのブナ林では、ブナの巨木を何本か見ることができます。

標高1,100メートルの梨平峠を目指して、この夏トレッキングを楽しんでみませんか。

(清里区:小林集落づくり推進員)

令和7年度板倉区玄藤寺あやめまつりが開催されています。

同イベントを運営している「あやめを愛する会」は、人の往来で地域が賑やかになることを目的に、耕作放棄地を開拓し、現在、約2,000本のあやめを維持・管理しています。今年は豪雪の影響から開花時期が遅れ、7月中旬まであやめが楽しめるとのことです。

「あやめを愛する会」の「玄藤寺新田集落のことを忘れないでほしい」との言葉が印象的でした。

(板倉区:野口集落づくり推進員)

6月22日(日曜日)梨平集落の皆さんが、今年1回目の梨平峠道の整備を行いました。

今回の整備では、清滝川の2か所に橋を架け、峠道の雪で倒れた木や折れた枝を片付け、泥濘箇所の排水作業を行い、梨平峠に倒木を利用した簡易なベンチを設置しました。

梨平集落では、トレッキングを安全に楽しめるよう、毎年7月と9月に峠道の草刈りを行い、降雪期を迎える11月に橋を岸に上げる作業を行う予定です。

関田山脈が、新緑に輝く季節となりました。ブナ林の木漏れ日を浴びながら、信州羽広山に繫がる古道「梨平峠道」をのんびり歩いてみませんか。

(清里区:小林集落づくり推進員)

安塚小学校5、6年生14人が、10月25日に予定されている安塚小学校創立30周記念行事に出す予定のお弁当のメニュー作りに向けて活動を開始しました。

第1回目となった6月11日は、安塚区細野にある宿泊交流施設六夜山荘で料理長をしている本山昭治さんを講師に招き、安塚らしいお弁当を作るため、安塚の食材についてお話をお聞きしました。

本山さんは子ども達に、安塚らしいお弁当を作るためには山菜や季節の野菜などの食材を使い、年齢や目的に合わせた調理方法など工夫をすることが大切、「安塚の山は宝の山なんだよ」とお話をされ、子ども達からは「から揚げを安塚らしくするにはどうしたら良いですか?」など多くの質問も出て、楽しく充実した勉強会となりました。

(安塚区:藤田集落づくり推進員)

6月の棚田には、さわやかな風が吹いています。そんな中、豊作を願って農家の皆さんは刈り取りまでの4か月の間、稲が元気に育つように肥料を撒き、害虫が出ないよう草刈りを行います。農家の皆さんが汗を流すことで、秋に美味しい「お米」となるのです。

(大島区:飯塚集落づくり推進員)

5月24日(土曜日)、下久々野・西久々野集落では、昨年に続き2回目の農業体験が開催されました。

首都圏や他地域から昨年のリピーターも含め19人が参加しました。「手植え」という重労働の作業にも関わらず、終始笑顔で作業を楽しんでいました。休憩時には棚田米のおにぎりが振舞われ美味しさを堪能していました。

体験を通して上越市や板倉区のファンが増えることを期待しています。

(板倉区:野口集落づくり推進員)

高崎経済大学地域政策学科(櫻井ゼミ)の学生が、安塚区細野町内にある実習田で、地元町内会の皆さんから指導を受けながら田植え作業を行いました。

細野町内会は平成16年から高崎経済大学のフィールドワークを受け入れており、今回も3、4年生のみならず卒業生を含めた13人が、「う~っ米(まい)」コメを育てようと、田植えのためにやって来ました。

ゼミ生たちは毎年、田植えに始まり、9月に実施されるゼミ合宿、稲刈り・はさかけ、脱穀、集落の人たちとの収穫祭など、季節ごとに何度も細野の実習田を訪れて、農作業を体験しています。また、冬には「さいの神」行事や「灯の回廊」などの地域イベントにも参加します。

(安塚区:藤田集落づくり推進員)

5月4日のみどりの日、浦川原区唐野山の山頂にある唐野城址までの道普請が岩室集落の人と集落出身者で行われました。(唐野城は、標高271メートルの唐野山の山頂に室町時代に築かれた山城です。)

作業の終わりに、唐野城址のお堂に安置されている薬師如来像に鞍馬寺(あんばじ)の住職がお経をあげると、森の中に読経とウグイスの鳴き声が響き渡りました。

その後、岩室郷の靗山荘(ていざんそう)で慰労会が行われ、東京から訪れた岩室の会の参加者は、地元で採れたたくさんの種類の山菜料理に舌鼓を打たれていました。

唐野山の唐野城址の近くには家ノ浦城址もあります。両城址とも表示はありませんが、興味がある方は地図アプリを利用して、オリエンテーリング風に訪れてみてはいかがでしょう。

(浦川原区:丸山集落づくり推進員)

浦川原区横住の宿泊体験交流施設「月影の郷」で、さんばいし投げが5月5日(月曜日)のこどもの日に開催されました。

さんばいし投げとは、米俵のふた(通称:さんばいし)を投げて飛距離を競う、月影の郷のオリジナル競技(別名:和製フリスビー)です。

当日は、6歳から60歳までの男女31人、10チームが参加し、個人戦と団体戦が行われました。競技が始まると、和気あいあいとした和やかな雰囲気の中にも本気度が伝わる声援と歓声があがっていました。

団体戦はチーム「斉藤組」が優勝し、副賞の米5キログラムを受け取った斉藤さんは「ちょうど米が無くなって買おうと思っていたので助かった。」と喜んでいました。

斉藤さんは、4月から地域おこし協力隊として谷集落に着任し活動しています。

月影の郷の横尾修一支配人は、「副賞に自分が作った米を提供したが、米不足もあり大変喜んでもらえて良かった。」と話していました。

月影の郷ではこれからも楽しい催しを企画して、皆さんのお越しをお待ちしています。是非、月影の郷にお越しください。

イベントや施設の詳細は 宿泊体験交流施設 月影の郷(外部リンク)<外部リンク>

(浦川原区:丸山集落づくり推進員)

ふれあいいきいきサロン「梨平お楽しみ会」では、毎月2回(第2、第4月曜日)、梨平集落センターでお茶飲み会を開催しています。

5月12日(月曜日)、清里区総合事務所から保健師を招いて健康指導を受けました。

会員の皆さんは、普段の生活の様子などを保健師に話し、保健師からは減塩による病気の予防や熱中症の対処方法について説明があり、病気予防の筋力トレーニングを皆さんで行いました。

代表の横山さんは、「楽しいお話で、勉強になりました。気心の知れた仲間と昔のことや畑の野菜作りなど、他愛もない話ができる『お茶飲み会』が心の健康に良いということなので、これからも続けていきたいと思います。」と大変喜ばれていました。

(清里区:小林集落づくり推進員)

名立区では、五穀豊穣や無病息災を祈り、神楽を奉納する春祭りが各町内で毎年行われています。4月27日(日曜日)に小泊町内にある日前神社で、春祭りが行われました。

平成30年の春祭りから町内のお父さん達が中心となり、子どもたちが無料で遊ぶことができる、こどもまつり屋台を開催しています。今年も屋台を楽しみに、町内外の子どもたちが大勢集まり大変賑わいました。

神楽では、舞台の周りに多くの人たちが集まり、盛り上げてくれました。獅子舞が登場すると、舞台から降りて頭を噛んで回り、小さな子どもたちの泣き声が響き渡りました。鯛釣り舞では、今年の1月にろばた館で行われた新春イベントに出演した、4歳の男の子の舞手が披露されました。立派に舞う姿に、たくさんの温かい声援が送られていました。

老若男女問わず、賑やかな声が聞こえるお祭りとなりました。

(名立区:細谷集落づくり推進員)

4月28日(月曜日)、浦川原区真光寺の熊野神社で春祭りが行われました。

熊野神社は、集落から少し歩いて大きな杉林が生い茂った参道を登ったところにあります。冬に落ちた杉の葉などは綺麗に掃除され、新芽が芽吹いていました。

熊野神社の裏手には、市指定文化財が出土している倉下経塚があります。

神主の祝詞が始まると、新緑が薄日に輝き、うぐいすやひばりのさえずりが響き渡り、うららかな気持ちになりました。直会ではお供え物の赤飯や山菜料理が振る舞われ、「赤飯おいしいわあ」、「今年は山菜のでが遅いねや」など楽しい会話が弾んでいました。

(浦川原区:丸山集落づくり推進員)

上越市の東に位置する安塚区は、キューピットバレイスキー場を有する豪雪地帯です。

安塚区の中央を流れる小黒川沿いに植えられた全長6キロメートルの桜並木は、4月中旬に見頃を迎えました。

今年は、積雪が4メートルを超える集落もあり、雪解けが進まず春の訪れが遅れていましたが、ようやく山菜も芽吹き始め、菱ヶ岳と新緑、たくさんの花が美しい季節になりました。

(安塚区:藤田集落づくり推進員)

4月19日(土曜日)、正善寺地区振興協議会主催の「正善寺古道散策会」が開催され、小学4年生から80代まで、総勢28人の参加者が集まりました。

初参加の人、山歩きが好きな友達に誘われた人、体力に自信のある人、最後まで歩けるか不安な人、いろいろな人が集まって、おおよそ8キロメートルの散策コースを楽しみながら歩きました。

途中、戦国時代に宇津尾砦の兵士のための飲料水として利用したといわれている新潟県の名水に選ばれている「横清水」で天然水をいただきながら、昼食をとり、山頂のトヤ峰砦跡では、新たな階段をみんなで設置しました。

天然水あり、階段作りあり、山菜採りあり、イノシシ汁の試食あり、参加者同士の交流もあり、とても有意義な古道散策会でした。6月にも第2弾古道散策会が開催予定です、ぜひ参加してみてください。

(金谷区:平塚集落づくり推進員)