第11回出前展示会(平成29年3・4月開催)では、「観桜会事始め」のテーマで、高田公園を会場にした観桜会が、どのような経緯で始まり、発展して来たのか、戦前までの経過を新聞資料や当時の地図、絵はがきなどで紹介しました。第17回出前展示会は、「2018全国さくらシンポジウムin上越」の同時開催イベントの一つとして開催します。前回の展示会以降に明らかになった新たな知見を加えるとともに、戦後の観桜会の移り変わりも取り上げています。

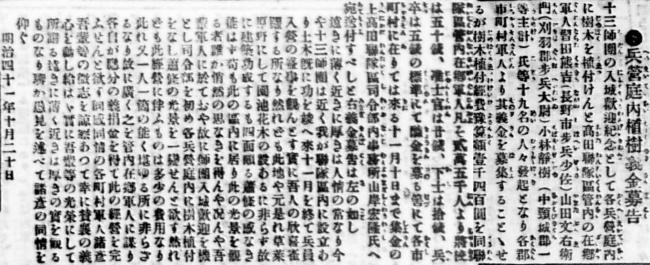

戦前に発行されていた「高田新聞」「高田日報」などに掲載された観桜会関連の新聞記事です。明治41年(1908年)11月1日に入営した第十三師団の兵営地(高田城址(じょうし)等)に桜の苗木が植樹された経緯や、司令部の構内や偕行社(かいこうしゃ)の庭内の花見が一般市民に開放された頃の状況、観桜会の始まりから戦後に再開されるまでの推移などを伝えています。

明治41年(1908年)10月23日発行の「高田新聞」

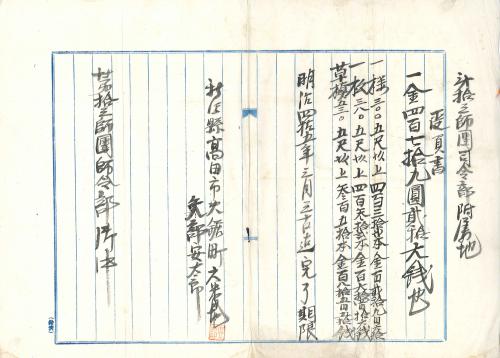

当時、高田市大鋸町(おおがまち/現仲町6丁目)で造園業を営んでいた矢部安太郎が作成した請負書です。「第拾三師団司令部附属地」との但し書きがあります。当時、師団司令部付属地には、軍用馬の関連施設が置かれていました。請負書によれば、明治45年(1912年)3月30日までに桜432本、松432本、草槇(くさまき)350本の植栽を完了する条件があったことが分かります。

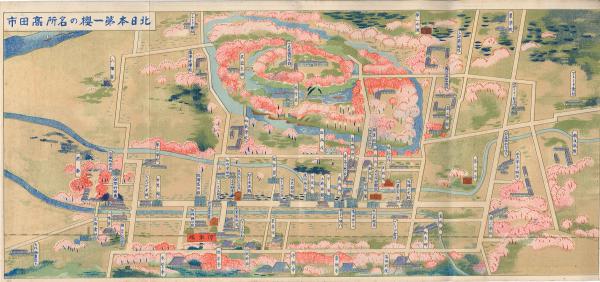

高田市西二ノ辻町(現大町3丁目及び西城町3丁目)の鳥居元大が、大正15年(1926年)4月4日に発行した「高田名勝図絵」に収録されている絵図です。大正14年5月に第十三師団司令部に代わって歩兵第十五旅団司令部が入営した高田城址内に一際(ひときわ)多くの桜が描かれています。また、元々の花見のメッカであった寺町通り(本誓寺から高田別院)にも桜が多かったことが分かります。一方、大正14年10月に植樹されたばかりの青田川(絵図中、衛戍病院から第二小学校付近を流れる川)沿いは、幼木のため開花にいたらず、桜が描かれていません。なお、絵図に描かれた桜には、場所によって描線や色の濃淡などに差異があるように感じられます。ソメイヨシノや八重桜など、桜の種類の違いを表しているのかもしれませんが、詳細は不明です。

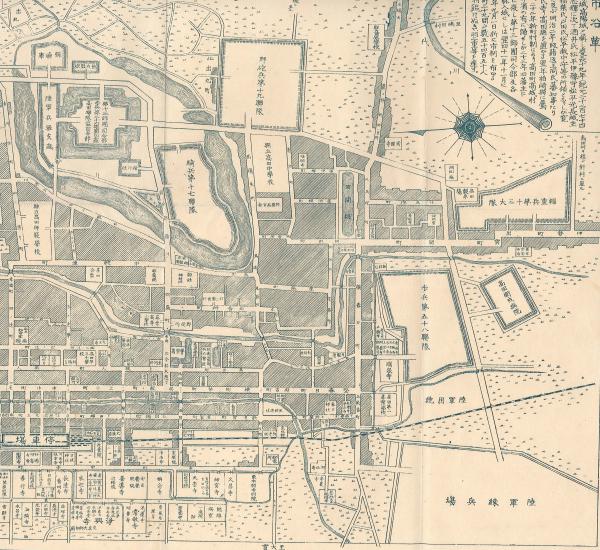

高田市茶町(現本町2丁目)の高橋書店が、明治45年(1912年)6月1日に発行したものです。高田城址に造成された第十三師団・歩兵第二十六旅団・高田連隊区の各司令部、騎兵第十七連隊、その外部に配置された野砲兵第十九連隊・輜重(しちょう)兵第十三大隊・歩兵第五十八連隊、軍関係施設の高田衛戍(えいじゅ)病院・陸軍練兵場など、第十三師団の入営により軍都となった新高田町(高田町と高城村が明治41年11月1日に合併して発足)の景観を一望することできます。

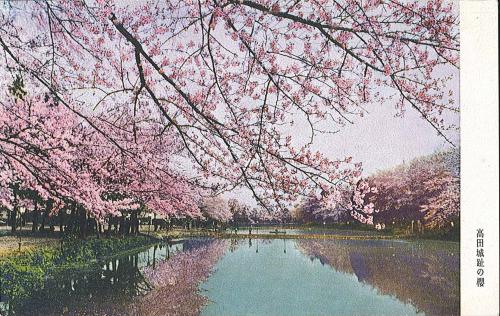

大正14年(1925年)以後、昭和18年(1943年)以前に作成された観桜会の絵はがきです。大半は観光客への販売用ですが、出征兵士の家族や傷病兵に無料で配布されたものもあります。なお、十日町市出身の著名な写真家である岡田紅陽(新渡戸稲造が描かれた五千円券の裏面の逆さ富士は、岡田紅陽が撮影した「湖畔の春」をもとに描かれた)が撮影した絵はがきのシリーズ(観光の高田)は、カラーで発行されています。

「高田城址の桜」 (観光の高田/昭和15年(1940年)撮影)

戦局の悪化により、昭和19年(1944年)と翌20年に中止された観桜会は、昭和21年に再開されました。戦前は陸軍の入営地だった観桜会会場も、高田公園として生まれ変わり観桜会関連の施設の整備が進められました。また、戦時中の混乱などから大きく減少した桜も、行政や市民の協力のもとでその数を増やしてきました。これらの様子を伝える広報記事や写真などの資料から、戦後の観桜会の移り変わりをふり返ります。

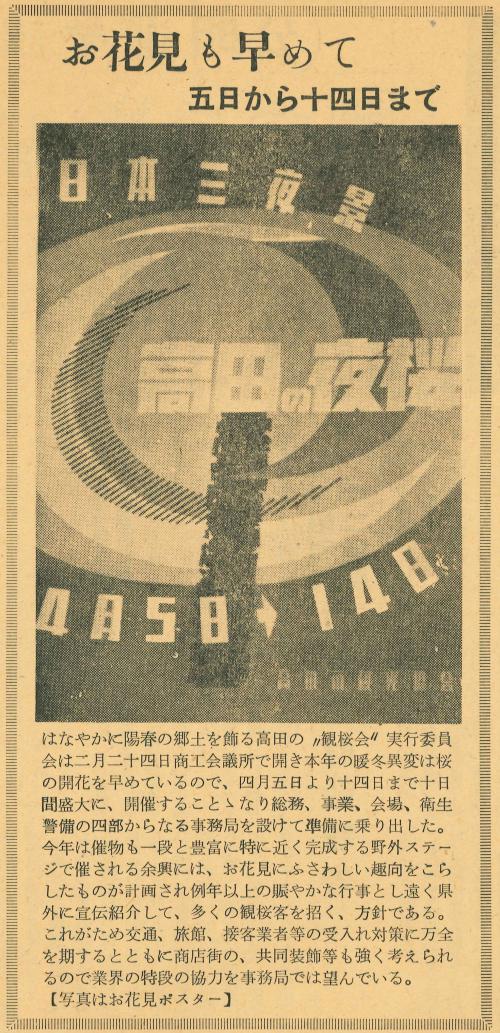

「広報たかだ」第79号 (昭和33年(1958年)3月1日発行)