人工のメタンハイドレート(出典:MH21-S研究開発コンソーシアムウェブサイト(外部リンク))<外部リンク>

天然ガスの主成分である「メタン(methane)」と、水和物、含水化合物を意味する「ハイドレート(hydrate)」。

温度・圧力の条件や環境が揃うことで、水分子が作るカゴ状の構造ができ、その中にメタン分子が含まれるものをメタンハイドレートと呼んでいます。

メタンハイドレートは、1立方メートルの中に約170立方メートルのメタンガスを取り込むことができますが、低温・高圧の状態でのみ安定的に存在できる物質であるため、陸域では極寒の凍土域などに、海域では数百メートル以深の深海などのみに存在しており、常温常圧の下では水とメタンに分離してしまいます。

国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)ホームページ(外部リンク)<外部リンク>より引用

出典:資源エネルギー庁ウェブサイト(外部リンク)<外部リンク>

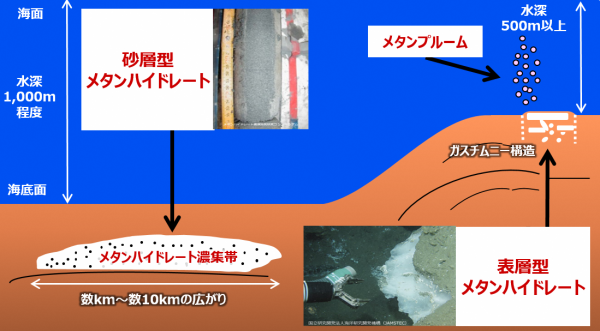

日本周辺の海域に存在するメタンハイドレートは、「砂層型」と「表層型」の2種類に分類することができます。

「砂層型」は、水深500メートル以深の海底面下数百メートルの砂質層内に砂と混じり合った状態で存在し、主に太平洋側の東部南海トラフ海域を中心に存在が確認されており、「表層型」は、水深500メートル以深の海底面及び比較的浅い深度の泥層内に塊状で存在し、主に日本海側を中心に存在が確認されています。

平成25年度から平成27年度にかけて行われた資源量把握のための調査では、日本海上越沖にはメタンガス換算で約6億立方メートルに相当する表層型メタンハイドレートが存在すると推定されました。

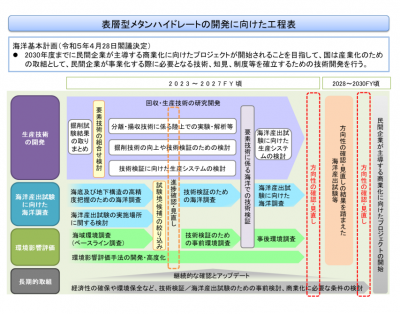

国では、「第4期海洋基本計画」(令和5年4月)(外部リンク)<外部リンク>、経済産業省の「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画」(令和6年3月)(外部リンク)<外部リンク>および経済産業省資源エネルギー庁の「第7次エネルギー基本計画」(令和7年2月)(外部リンク)<外部リンク>に基づき、日本のエネルギー安定供給に役立つ重要なエネルギー資源として、令和5年から令和9年の間に民間企業が主導する商業化に向けたプロジェクトが開始されることを目指して、技術開発が進められています。

経済産業省では、以下の調査・研究が行われてきました。

2019年に決定した研究開発ロードマップでは、採取・分離・揚収・その他を含めた「生産技術の開発」、賦存状況把握や海底の現場状況等を把握する「海洋調査」、海洋生物等に至るまでどのような影響があるのかを調査する「環境影響評価」など、多角的な視点からの研究開発を実施することになっています。

出典:海洋エネルギー・鉱物資源開発計画(外部リンク)<外部リンク>

海洋エネルギー資源開発促進日本海連合(略称「日本海連合」)(外部リンク)<外部リンク>は、日本海やその沿岸地域のポテンシャルを活かし、海洋エネルギー資源の開発を加速化させるため、平成24年9月に発足し、日本海沿岸の12府県で構成しています。

日本海連合では、日本海のメタンハイドレート、石油、天然ガス(在来型)等の海洋エネルギー資源の開発を促進するため、日本海沿岸の府県が連携して情報収集や調査研究、国への提案等を行っています。

将来、メタンハイドレートが商業化される際に、エネルギー拠点である直江津港が資源受入れ、供給等の拠点となれば、その施設に関連する雇用だけでなく、関連する企業等の進出も考えられ、港を始めとする地域の活性化が期待されます。

上越市では、情報収集に加え、環境に関するイベントでの出展やパネル展示、市内小学校での出張授業を通じたメタンハイドレートの周知、啓発活動に取り組んでいます。

メタンハイドレート出前授業の様子