後列(左から):川久保駿さん(中郷中学校)、坂上奏子さん(上教大附属中学校)、秋山笑胡さん(牧中学校)、深石蒼良さん(板倉中学校)、市村舞花さん(清里中学校)、佐藤颯真さん(三和中学校)、小林亜瑚さん(名立中学校)、熊谷和起さん(直江津中等教育学校)

中列:池田和葵さん(潮陵中学校)、吉野陽向さん(大島中学校)、井部柚花さん(浦川原中学校)、矢澤朱里さん(安塚中学校)、山賀陽太さん(柿崎中学校)、草間隼颯さん(大潟町中学校)、大瀧ほの香さん(頸城中学校)、竹田梨紗さん(吉川中学校)

前列:伊藤寧々さん(春日中学校)、布施コナさん(城北中学校)、丸田翔和さん(城東中学校)、平原菫さん(城西中学校)、小日向遼馬さん(雄志中学校)、横山春人さん(八千浦中学校)、小林未尋さん(直江津中学校)

昨年2月から続くロシアによるウクライナ侵攻をはじめ、世界の各地では今なお紛争が続いており、多くの人々が戦禍に巻き込まれ、飢餓や貧困に苦しみ、尊い命が失われています。

グローバル化が進む今日、遠く離れた国や地域で起きている紛争も、私たちにとって他人事ではありません。現に、ロシアによるウクライナ侵攻の長期化は、エネルギーや食料をはじめ、さまざまな原材料の高騰につながり、私たちの生活に大きな影響を及ぼしています。

第二次世界大戦終結から78年を迎えた今年、市では戦争の悲惨さと平和の尊さを学び、後世に伝えることを目的に、8月5日から7日までの3日間にわたり、次代を担う中学生の代表23人を広島へ派遣しました。

今号では、彼らが見聞きし体験した広島での記録と共に、私たちが決して忘れてはならない、戦争が引き起こした市内での悲しい出来事についても紹介します。

柿崎中学校 山賀 陽太

柿崎中学校 山賀 陽太

昨年、この派遣事業に参加した先輩が全校集会で、広島で見聞きした戦争の悲惨さについて「言葉で言い表せないほど壮絶なものだった」と話していました。私も、自分の目で戦争や原爆がどのようなものだったのかを確かめたいと思い、参加を決めました。

以前から戦争や原爆について自分なりに勉強していたのですが、原爆で焼かれた人の写真や、当時の姿で保存されている原爆ドームなど、実際に現地で目にした原爆の爪痕は、想像を絶するものばかりでした。

78年前の8月6日、私たちが平和記念式典に参加した日のように雲一つない青空が広がる広島のまちが、原爆によって一瞬で死の世界になったと考えると、とても恐ろしくなりました。

自分もひとりの語り手となって

私が特に印象に残ったのは、袋ふくろ町まち小学校平和資料館でお聞きした「風化」という言葉です。現在、原爆被爆者の平均年齢は約80歳で、10年後、20年後には悲惨な体験を伝えられる人がいなくなってしまいます。今回参加させてもらった自分だからこそ、伝えられることがあると思っています。戦争の恐ろしさが薄れ、悲劇がまた繰り返されることがないように、みんなが平和で幸せに暮らせるように、自分が見たこと、感じたことを自分の言葉で、家族や友達、地域の人などに伝えていきたいです。

上越教育大学附属中学校 坂上 奏子

上越教育大学附属中学校 坂上 奏子

私は昨年、沖縄への修学旅行や、その事前学習で直江津捕虜収容所の出来事を学ぶなど、平和について考える機会がありました。今回、学校で広島派遣の募集があり、沖縄と同じように大勢の人々が亡くなった広島でも学んでみたいと思い、参加しました。

今回の派遣で私が強く感じたことは、学校に行く、ご飯を食べるなど、私にとっては当たり前の日常生活が、実はとても貴重なものなんだということです。訪問先で当時の写真を見たり、戦争を体験した人のお話を聞いたりする中で、戦争や原爆によってその「当たり前」が奪われてしまったことの恐ろしさを実感しました。

いろいろな意見や情報に触れ、自分の意見を持てるように

平和記念公園や資料館では、大勢の外国の人を目にしました。宿泊先で見たニュースでインタビューに応じていた外国の人は、「自国で学んだ原爆についての知識に加えて、実際に広島を訪れ、自分の目と耳で確かめることで、新しい視点で自分の考えを持てる」と答えていました。

私も、自分の国で起きた悲惨な出来事だからこそ、人の意見に流されることなく、今回の体験や毎日のニュース、いろいろな人の意見などを踏まえ、戦争や平和について心からの自分の意見を持てるようになりたいです。

中学生たちが「目で見て」「耳で聞いて」「手で触れて」学び、思いを巡らせた戦争や原爆の恐ろしさと平和の尊さ。3日間にわたる広島での派遣事業の様子と、若き語り手としての市内での活動の一部を紹介します。

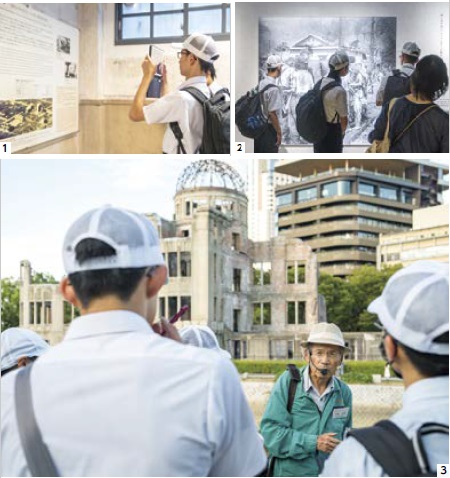

1.爆心地から460mの位置にあった袋町国民学校に関する被爆資料を見学(袋町小学校平和資料館) 2.被爆した人々の写真を見つめる(広島平和記念資料館) 3.被爆者でもあるガイドさんから、自身の経験談を交えながら平和記念公園内を案内いただいた 4.平和記念式典には、国内外から大勢の参列者が 5.8月6日午前8時15分、平和への誓いを胸に黙とうを捧ささげる 6.式典終了直後の平和記念公園。慰霊碑に参拝する大勢の人で混み合う 7・8.被爆者援護会が主催する「献花・献水慰霊式」にも参加。生徒代表が平和の誓いを述べた後、献花・献水を行った

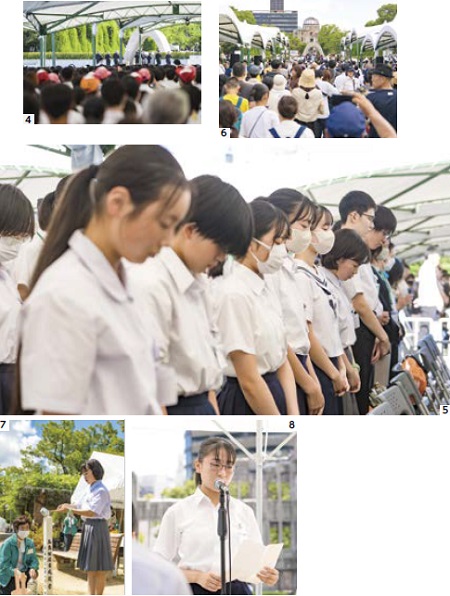

9・10.平和を願うメッセージを記した灯ろうを元もと安やす川へ 11.平和記念公園の慰霊碑には、「安らかに眠って下さい過ちは繰返しませぬから」と刻まれている 12.原爆で亡くなった多くの子どもの霊を慰なぐさめるため建立された「原爆の子の像」 13.市内の各中学校と平和展(会場:小川未明文学館)で折られた折り鶴を献呈 14.平和記念公園や資料館には、多くの外国人の姿も 15.原爆によって焼け剥がれた柱(旧燃料会館) 16.焼け野原となった広島の写真(原爆死没者追悼平和祈念館) 17.8月11日に行われた日豪協会主催の「平和の集い」で平和への誓いを述べる直江津東中学校の古澤周太さん(レインボーセンター) 18.8月25日、全校集会で広島での平和学習について報告する深石さん(板倉中学校)

市内でも、戦争にまつわるつらく悲しい出来事が起こりました。これら悲劇が風化することのないよう、平和の尊さと共に次の世代に語り継いでいきませんか。

問合せ:多文化共生課(025-520-5681)

平和記念公園「平和友好像」

平和記念公園「平和友好像」

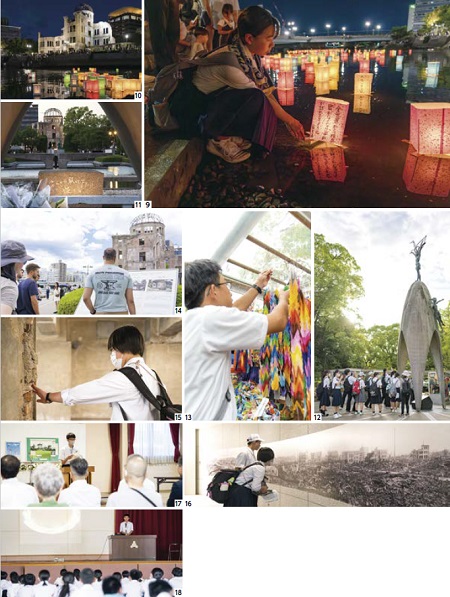

太平洋戦争中の昭和17年、現在の川原町に「直江津捕虜収容所」が開設されました。開設後まもなく収容された300人のオーストラリア兵は、厳しい寒さと過酷な労働環境、飢えなどにより、60人が亡くなりました。

その後さらにイギリス、アメリカ、オランダなどの捕虜を加え、収容された捕虜は700人に上りました。終戦後、当時の収容所職員15人が裁判でその責任を問われ、うち8人が悲痛な遺書を残して処刑されるという、痛ましい出来事が起こりました。

昭和53年、元オーストラリア兵士から届いた一通の手紙がきっかけで市民との交流が始まり、終戦から50年が経過した平成7年に、世界平和と友好を願う場所にしようと、市民と市が協力して「平和記念公園」が完成しました。

黒井公園内に建つ慰霊碑

黒井公園内に建つ慰霊碑

昭和20年5月5日午前11時過ぎ、アメリカのB29爆撃機が直江津の工場地帯を標的に爆弾を投下しました。爆弾は工場には命中せず、近くの水田や倉庫に落ちました。この爆撃により水田で農作業中だった人や黒井駅近くで作業していた人など3人が亡くなり、5人の負傷者を出しました。

この空襲は、県内で初めて被害を出した爆撃であったにもかかわらず、当時の政府の情報統制により、翌日の新聞では、「被害は皆無であった」と報道されました。

空襲から35年がたった昭和55年に三ツ屋地内で、さらに時を経て平成6年と18年に安江地内で、それぞれ不発弾が見つかり、自衛隊によって処理されました。

被弾の地となった黒井公園には、慰霊碑が建てられ、毎年5月5日に「直江津空襲と平和を考える会」による慰霊の集会が行われています。

地蔵尊と爆発の地を示す石碑

地蔵尊と爆発の地を示す石碑

国道8号脇の名立漁港に、小さなお地蔵さんと石碑が祀られています。

終戦からしばらくたった昭和24年3月30日午後4時頃、名立小泊の海岸に国籍不明の機雷が流れ着き、その様子を見ようと住民や子どもたちが、堤防に大勢集まりました。警察官が機雷を沖へ押し出そうと海へ飛び込んだ直後の午後5時23分、波で大岩に接触した機雷が、大きな音とともに爆発しました。この爆発で、小・中学生と幼児56人を含む63人もの人が亡くなりました。その遺体は、着ていた衣服でしか見分けることができないこともあったそうです。

この事件を風化させることなく平和を守ることの大切さを伝えるため、毎年3月に「名立・平和を願う日」記念事業が開催されています。

市では、市民の皆さんから戦争体験談を募集し、収集した体験談をまとめた「戦争体験談集」を販売(1冊500円)しているほか、市ホームページにも掲載しています。市公式YouTubeチャンネルでは、市内在住の戦争体験者による証言動画も公開していますので、ぜひご覧ください。

「棚田を未来につなぐために」をテーマに、市長と語り合いませんか。

| 開催日 | 時間 | 内容 | 会場 | 定員 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 11月12日(日曜日) | 午前9時15分~10時 | 棚田巡り | 板倉区関田地内ほか | 参加20人(抽選) |  |

| 午前10時15分~正午 | 市長との意見交換 (棚田米の試食あり) |

しんの里記念館 しんの里記念館(板倉区米増) |

傍聴20人(抽選) | ||

しんの里記念館へ

しんの里記念館へ市長が地域に赴いて執務を行い、市民の皆さんと個別の面談形式で意見交換します

| 開催日 | 会場 | 時間(組) 1組20分 | 申込期限 | 申込・問合せ先 |

|---|---|---|---|---|

| 11月7日(火曜日) | 高田小町 | 午後2時~5時(6組) 午後6時30分~8時30分(4組) |

10月23日(月曜日)まで | 広報対話課 (電話:025-520-5615) |

| 11月13日(月曜日) | 名立区総合事務所 | 午後2時~5時(6組) 午後6時30分~8時30分(4組) |

10月30日(月曜日)まで | 名立区総合事務所 (電話:025-537-2121) |

上越市とカウラ市は、戦時中に捕虜収容所で大勢の兵士が亡くなった歴史が共にあることから、平和を願う両市民の交流をきっかけに、平成15年に「平和友好交流意向書」を調印し、友好関係を築いてきました。調印後20年となる今年は、中川市長がカウラ捕虜収容所日本兵集団脱走事件慰霊式典に参列し、献花しました。

また、当市との交流の意向を示しているダーウィン市を訪れ、ダーウィン市長と今後の交流の在り方について意見交換しました。

問合せ:農村振興課(025-520-5754)

全国屈指のおいしいお米の産地として知られる上越市は、全国的に見ても多くの棚田を有する地域でもあります。手間暇をかけて生産される棚田のお米を、ぜひ味わってみませんか。

カントリーアウルズ(柿崎区水野) 清水 徳幸 さん、 筒井 惇貴 さん

カントリーアウルズ(柿崎区水野) 清水 徳幸 さん、 筒井 惇貴 さん

「おいしいね」の声が聞きたくて

(清水さん)

今から20年前、農作業中に大けがを負った父親に代わって米作りを始めました。不整形な棚田では田植え機やコンバインなどの機械が使いづらく、法のりめん面の草刈りや土どそっこう側溝の土さらいなど大変な作業も多いので、始めた頃は条件が良く生産効率も高い平場での米作りをうらやましく思ったこともありました。

春から初夏にかけて米山の冷たい雪解け水が直接流れ込む水野の棚田では、稲の生育過程で分ぶんげつ(枝分かれ)が進みにくく、収量は平場に比べて少ないです。その反面、夏場は昼と夜の寒暖差が大きいことで、気温が下がる夜には稲が米にデンプンを蓄え、おいしい米に育ちます。これまで、この土地に合わせて収量にはこだわらず、おいしさと安全・安心にこだわった米作りを続けてきた中で、私の米を選んで食べてくれる人が徐々に増えてきました。

「おいしいね」と言ってもらえるのがうれしく、海まで見渡せる眺めの良さも相まって、今ではここでの米作りが楽しくて仕方ありません。

自然と向き合い、楽しみながら

(筒井さん)

今年6月末に地域おこし協力隊としての3年の任期を終え、現在は清水さんの下で米作りを学んでいます。棚田の地形や自然条件をそのままに、化学肥料や農薬をなるべく使わない米作りには苦労もありますが、自然と向き合い、楽しみながら米作りをすることが、米をおいしく育てる秘訣だと思っています。

こだわりの米をご賞味ください

(清水さん)

棚田で米作りをしている農業者の皆さんは、それぞれに工夫を重ねながら、おいしい米を作ろうと励んでいます。棚田の米をいろいろな人から食べていただき、棚田での米作りにも興味を持っていただけたらうれしいです。

中山間地域支え隊(中郷区岡沢) 澤野 貴志さん

中山間地域支え隊(中郷区岡沢) 澤野 貴志さん

出身は静岡市(旧清水市)で、以前から農作業に興味を持っていた折、市から「中山間地域支え隊」について紹介を受け、2年前から参加しています。現在は月に1、2回程度、牧区棚広を中心に田植え・稲刈りや用水路周辺の草刈りなどでお手伝いをしており、米作りの大変さを身を持って感じています。生産者の皆さんはとてもフレンドリーで、「また来てくれたね」「ありがとうね」と言ってもらえると、またお手伝いしたくなりますね。個人で支え隊に参加している人はまだ少ないので、一緒に活動する仲間が増えてくれるとうれしいです。

雪だるま物産館 増野 秀樹さん

雪だるま物産館 増野 秀樹さん

当館では、安塚区の棚田米を雪中貯蔵施設「ユキノハコ」に貯蔵し販売しています。庫内は雪の冷熱エネルギーを利用して約5度に保たれており、収穫して時間がたったお米も新米同様のおいしさが保たれますので、年間を通じておいしいお米をお客様に味わっていただけています。

昨年8月からは、このお米をふるさと納税のお礼の品として登録し、遠方のお客様からも好評をいただいています。皆さんもぜひ一度、自然豊かな環境で作られるおいしい棚田米をご賞味ください。

(注)入荷状況などにより、棚田米を販売していない場合があります。

問合せ:上越市新型コロナワクチンコールセンター(電話:025-520-8870)

掲載情報は、9月12日(火曜日)時点の情報です。ワクチンの供給状況などにより、予定を変更する場合があります。

| 対象者 | 年齢 | 接種券 | 接種回数 | 使用ワクチン |

|---|---|---|---|---|

| 初回接種を完了し、 前回の接種から3 か月経過した生後 6か月以上の人 | 65歳以上の人 | 市から順次発送(申請不要) | 1回 | ファイザー社製オミクロンXBB.1.5対応ワクチン(供給状況により変更する場合あり)(注)生後6か月~4歳は乳幼児用ワクチン、5~11歳は小児用ワクチンを使用 |

| 生後6か月~64歳以下の人 | 接種を希望する人は接種券の発行申請が必要 |

申請方法

必要書類

| 年齢 | 予約開始日 | 接種開始日 | 接種終了日 | 接種場所 | 予約方法 |

|---|---|---|---|---|---|

| 12歳以上 | 9月27日(水曜日) | 10月2日(月曜日) | 令和6年3月31日(日曜日) | 医療機関 | 予約システム、または医療機関へ直接予約 |

| 5~11歳 | 10月10日(火曜日) | ||||

| 生後6か月~4歳 |

接種可能な医療機関の一覧表は接種券と併せて送付します。

10月21日(土曜日)から実施します。詳しくは、接種券と併せて送付するお知らせをご確認ください。