上越市長 中川 幹太

明けましておめでとうございます。市民の皆さんにおかれましては、輝かしい新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。

本年3月16日には北陸新幹線の金沢~敦賀が間が開業し、北陸や関西圏との交流や連携が一層深まることが期待されます。これを契機に、さらなる交流人口の拡大と地域経済の活性化に向けて取り組んでまいります。

急速に進行する少子高齢化や過疎化に加え、昨年の少雨と高温の影響による農作物被害の発生やエネルギー価格などの高騰は、市民生活と地域の経済活動に大きな影響を及ぼしています。このような中、デジタル化や脱炭素社会への転換など、「変革の時代」を迎えており、今こそ私は、次の時代に向けて挑む好機と捉え、生活の質やまちの持続性を高める取り組みを推進しております。とりわけ、当市の豊かな自然や伝統・文化を大切に守り、磨きをかけ、通年で観光ができるまちを目指すことで、まちの活性化を図りたいと考えております。

本年も「暮らしやすく、希望あふれるまち」の実現に向けて、直面するさまざまな課題の解決と、基礎的な行政サービスの確保・充実を図りながら、未来志向のまちづくりを推進してまいりますので、皆さんのご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

皆さんにとりまして、この一年が健康で夢と希望に満ちた幸多き年となりますよう心からお祈り申し上げ、新年のご挨拶といたします。

上越市議会議長 石田 裕一

明けましておめでとうございます。市民の皆さんにおかれましては、希望に輝く新年を迎えられましたこととお慶び申し上げます。

昨年は、ポストコロナ時代を迎え、生活様式の変化が顕著になるとともに地域経済の回復への期待が拡大した年でした。しかし、物価高騰や記録的な高温・干ばつによる農作物被害は、市民生活に大きな影響をもたらしました。このような中、市からは経済対策が相次ぎ提案され、市議会は2回にわたる臨時会で審査を行うなど、一刻も早く皆さんに支援が届くよう迅速に対応してまいりました。

また、「身近な議会」を目指し、人が多く集まる商業施設や子育て支援施設での意見交換会、議場でのコンサートの開催を実施したほか、市議会で議論されたエッセンスを動画で配信する取り組みも行い、市民の多様な意見の把握と情報発信に努めてまいりました。

現代は、多くの課題を抱え変化が求められています。史上最年少で米国大統領となったセオドア・ルーズベルトは、「行動を起こし、今をつかめ。人は貝になるために創られたのではない。」との言葉を残しています。私たち市議会はこの言葉を胸に、市民の皆さんの負託に答え、その責務を果たしていきたいと考えております。

結びに、この一年が健やかで幸せに満ちた年となりますよう心からお祈り申し上げ、新年のご挨拶といたします。

地域の気候・風土に根差し、自然の恵みを糧にする農業・林業・漁業などの「第一次産業」。市内の全産業の合計就業者数に占める割合は多くはありませんが、食料や原材料の安定的な確保はもちろん、自然災害の防止、自然環境の保全、地域社会の維持など、さまざまな役割を担う重要な産業分野です。

今号では、そんな第一次産業で活躍している若者を取材しました。新たな視点と感性で未来を切り開く皆さんの、情熱と挑戦の一端を紹介します。

くびき野森林組合

江口 里江子さん(31歳)

(頸城区)

上越市の面積の約5割を占める森林。そんな大自然を守り育てる仕事「林業」で活躍する江口里江子さん。作業現場にお邪魔すると、明るく迎えてくれました。東京都出身の江口さんは、将来は研究職に就こうと東京農業大学で栄養学(二年制)を専攻しますが、森林総合科学科の学生との交流から林業に興味を持ち、四年制の同学科に編入しました。実習で木を切り倒したときに「この仕事いいかも」と直感的に感じ、体を動かすことが好きだったことも相まって、林業の道に進むことを決意しました。

大学卒業後は、阿賀町で地域おこし協力隊として3年間、林政に関する活動をした後、東蒲原郡森林組合(阿賀町)に入組しました。その後は、上越市出身の夫の達也さんのUターンを機に移住し、くびき野森林組合で達也さんと共に活躍中です。

「林業は、木材の生産だけでなく、森林を整備することで水源を守ったり、土砂崩れなどの自然災害を防いだりと、多様な役割を担っています」と江口さんは話します。主な業務は、森林の成長に応じて樹木の一部を伐採し、林内密度を調整することで森林の成長を促す「間伐」と、住宅敷地内などの不要な木を切る「特殊伐採」です。「林業の魅力は、自分自身が自然と対たい峙じできるところですね」と話す江口さん。「同じ樹種でも、大きさや形が同じものはないので、自分の持つ知識や技術と、積み重ねてきた経験を基に、どうやったらうまくいくかを考えながら木を切ります。思いどおり倒すことができたときに自身の成長を実感できることも、魅力の一つですね」と語ります。

これまで約5年間、林業を経験してきた江口さん。「まだ自分は一人前だとは思っていません」と自身を評価し「技術は先輩から学ぶことはもちろん、SNSで動画を見て学ぶこともあります」と、向上心を持って日々林業に向き合っています。

令和6年の抱負を聞いたところ「だんだんと後輩が増えてきたので、自分自身の技術の向上はもちろんのこと、後輩のサポートにも気を配り、一緒に成長していきたいです」と笑顔で答えてくれました。

(1)クサビ(上)。木を倒すときにチェーンソーで事前に入れた切れ込みにハンマー(下)で打ち込む。(2)林内から集積場所まで材を運ぶ「フォワーダ」と呼ばれる重機。(3)チェーンソーのメンテナンス。(4)伐採した木。切り口を見て木の状態が分かるという。(5)特殊伐採。(6)休憩中に雑談で盛り上がる皆さん。一番手前が江口さん。(7)間伐作業。

常盤丸

川口 翔大さん(28歳)

(名立区)

子どもの頃から海で釣りをすることが好きで、高校生のときに漁師を志した川口翔大さん。現船長の板谷さんからの誘いもあり、高校を卒業した後、地元の名立漁港を拠点に漁を始めました。

「漁は危険が伴うので、初めはとにかく安全に漁を行うための知識を先輩から習いました」と話し「船に乗り始めた頃は船酔いがひどく、慣れるまではとても苦労しましたね」と当時を振り返ります。

川口さんが乗る漁船「常盤丸」は、主に甘エビ漁を行います。漁法は、「底引き網漁」。水深約500メートルまで下ろした袋状の網を約2時間かけて船で引き、海底付近の甘エビを取る漁法です。川口さんは、ほぼ通年で船長の板谷さんと2人で漁に出て、日本海の甘エビを狙います。

「朝は早いですよ」と川口さん。午前2時頃に名立漁港を出港すると、沖合で網を下ろしては引き上げる作業を、場所を変えながら行い、午前11時頃に帰港します。帰港後は、水揚げした甘エビを大きさによって選別し、最後に出荷用の箱詰めを行って1日の作業が終了します。

自然が相手の仕事なので、天気予報のチェックは欠かせません。「日によって多く取れる日もあればその逆もあります。天気や潮の流れ、波の高さなど、毎日変わる条件の中でどうしたら取れるかを研究し、日々試行錯誤しながら経験を積んでいます」と川口さんは漁の難しさを語ります。

出荷した甘エビは、市内のスーパーなどに並びます。「自分が取ってきた甘エビを、新鮮な状態で地元の人に買ってもらえることが大きな喜びです。食べてくれた人から「おいしかったよ」と声をかけてもらうと、もっとうれしくなりますね」と照れつつも漁師のやりがいを教えてくれました。

今は船長の板谷さんが所有する漁船の乗組員として漁に出る川口さん。「令和6年も事故なく安全に。そして大漁を」と新年の抱負に加えて「将来は、自分の船で船長として漁をしたいです。そのために、これからも日々努力していきます」と力強く語ってくれました。

(1)帰港する常盤丸。(2)船を固定するロープを準備中。(3)甘エビを手際よく大・中・小の大きさに選別。(4)川口さん(左)と船長の板谷さん。(5)水揚げされた甘エビ。(6)箱詰め作業。(7)底引き網漁で使用する網。リールでワイヤーを巻いて網を引き上げる。

たきもと農産有限会社

滝本 瑞樹さん(26歳)、千裕さん(21歳)

(和田区)

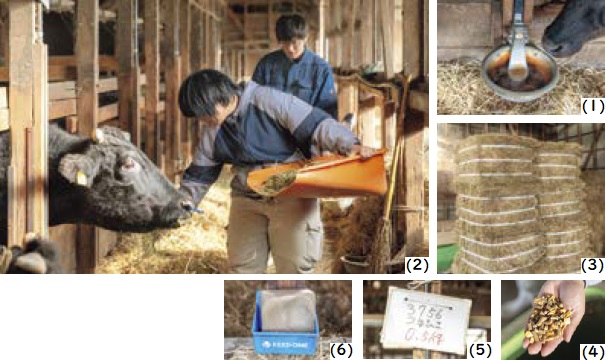

田んぼに囲まれた牛舎で肉用牛の繁殖経営をきょうだいで行う、たきもと農産有限会社の滝本瑞樹さんと妹の千裕さん。稲作を行う傍ら、畜産業にも力を入れています。

瑞樹さんは、約10年前に父親が牛を飼い始めたことをきっかけに「この辺では珍しいことだから、父の代だけでなく次代へつないでいきたい」と感じ、畜産の道に進むことを決意。新潟県農業大学校で畜産業を学び、農業機械の操縦に関する免許や「家畜人工授精師」の免許を取得しました。その後、同じ思いで千裕さんも同校に入学し、畜産業を学びました。2人は卒業後に上越市へUターンし、約20頭の「黒毛和種」を飼育しています。母牛に子牛を産ませ、その子牛を約9カ月育てて販売する「繁殖経営」と呼ばれる経営を行っています。販売した子牛は「肥育経営」を行う畜産農家が購入し、肉用牛として育てられます。繁殖経営では、母牛の発情期を逃さずに見極め、人工的に授精をする必要があるため、2人は日頃から入念に牛の様子や健康状態をチェックします。牛の出産前は昼夜を問わず頻繁に牛舎に通い、安全に出産ができるよう、見守りとサポートをします。

「実際に始めてみると、分からないことが多かったですね。多くの畜産農家と取引がある餌の業者に、学校では教わらなかったことを教えてもらったり、同じように市内で畜産業を営んでいる人と情報交換をしたりして、試行錯誤してきました」と振り返る瑞樹さん。最初は3頭だった牛が、今では約20頭にまで増えました。牛舎では、牛はロープにつながれていません。「できるだけ牛が自由に動けてストレスがかからないように育てています」と、瑞樹さんは牛を第一に考えた育て方を語ります。「令和5年9月には、子牛の発育を評価する「新潟県子牛共進会」でうちの子牛が評価され、優秀賞を受賞しました」と千裕さんは誇らしげに教えてくれました。

瑞樹さんと千裕さんは今後の目標について「今の牛舎も使いつつ、いずれは新しい牛舎を建てて、今より多くの牛を飼えるようにしていきたいです」と将来を見据えます。

(1)牛用の水入れ。牛が中央のレバーを鼻で押すと水が出てたまる構造。(2)餌を与える千裕さん。(3)粗飼料と呼ばれる餌(牧草を乾かしたもの)。(4)濃厚飼料と呼ばれる餌(トウモロコシや大豆などを混ぜたもの)。(5)子牛の耳標番号、名号、給餌量(上から)。一目で分かるように牛舎の柱に設置している。(6)固形の塩。牛はこれをなめて塩分やミネラルを補給する。

問合せ:税務課(電話:025-520-5650)または各総合事務所

令和6年度の個人市民税・県民税(令和5年1月1日~12月31日の所得分)の申告と相談を受け付けます。

令和6年1月1日現在、市内に住所があり、所得税の確定申告をしない人で、次のいずれかに該当する人。

確定申告は高田税務署開設の申告会場(市民プラザ)へ

受付時間:午前9時~11時30分、午後1時30分~4時

| 開設日 | 会場 | |

|---|---|---|

| 2月2日(金曜日) | 午前 | 中ノ俣地区多目的研修センター |

| 2月5日(月曜日) | 午前 | 北諏訪地区公民館 |

| 午後 | 保倉地区公民館 | |

| 2月6日(火曜日) | 午前 | 津有地区公民館 |

| 午後 | ファームセンター | |

| 2月7日(水曜日) | 午前 | 三郷地区公民館 |

| 午後 | 高士地区公民館 | |

| 2月8日(木曜日) | 午前 | 谷浜地区多目的研修センター |

| 午後 | レインボーセンター | |

| 2月9日(金曜日) | 午前 | カルチャーセンター |

| 午後 | 八千浦交流施設 はまぐみ | |

| 2月13日(火曜日) | 午前 | 福祉交流プラザ |

| 午後 | 新道地区多目的研修センター | |

| 2月14日(水曜日) | 午前 | 和田地区多目的研修センター |

| 午後 | ラーバンセンター | |

会場での混雑を避けるため、郵送での提出にご協力をお願いします

令和6年2月16日(金曜日)~3月15日(金曜日)(土曜日・日曜日、祝日を除く)

合併前上越

各総合事務所

日時など詳しくは各総合事務所だよりを参照

全員が必要なもの

対象者のみ必要なもの

問合せ:高田税務署(電話:025-523-4171)

| ところ | とき(土曜日・日曜日・祝日を除く) | 受付時間 | 対象 |

|---|---|---|---|

| 高田税務署 | 令和6年1月22日(月曜日)~2月15日(木曜日) | 午前9時~午後4時 (混雑状況によっては、午後4時前に終了する場合あり) |

所得税の還付申告 |

| 令和6年2月1日(木曜日)~15日(木曜日) | 贈与税の申告 | ||

| 市民プラザ | 令和6年2月16日(金曜日)~3月15日(金曜日) (注)高田税務署では相談を受け付けません |

全て |

自宅から確定申告ができます(e-Tax)

申告会場に行かなくても、マイナンバーカードで自宅から24時間いつでも確定申告ができます(カード読み取り対応のスマートフォンが必要)。

県管理道路と市道の除雪業者118社が一堂に会し、互いの連携を確認するとともに今冬の安全作業の決意を新たにする「除雪出動式」が上越文化会館で行われました。

また、出動式に合わせて、長年にわたり市道の冬季道路交通の確保に尽力し、市民の安全安心を守ってきた除雪従事者6人を表彰しました。

上越市における脱炭素社会の実現に向けた情報共有や連携・協力体制を構築するため、行政や事業者など19の団体で構成する「上越市脱炭素経済ネットワーク」が発足しました。

発足式に引き続き構成団体による勉強会も開催され、市や県のほか、直江津港に立地するエネルギー事業者による取り組みについて紹介がありました。