問合せ:行政イノベーション課(電話:025-520-5605)

市では、さまざまな手続きや申請などにおける市民の皆さんの利便性を高めるため、デジタル技術を活用して「行かない、書かない、待たない」行政サービスの取り組みを順次進めています。

今号では、これまでの方法に加え、窓口での手続きなどが便利になるサービスを紹介します。

書類の記入が不要で、手数料もお得です

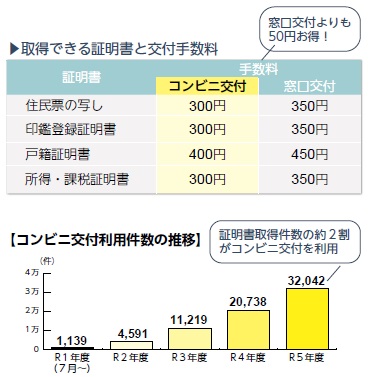

全国のコンビニエンスストアなどに設置されているマルチコピー機で、土曜日・日曜日、祝日でも住民票の写しや所得・課税証明書などを取得できます。

(利用にはマイナンバーカードと4桁の暗証番号が必要です。利用可能時間:午前6時30分~午後11時(12月29日~1月3日は休止))

(コンビニ交付は窓口交付よりも50円お得。コンビニ交付利用件数は証明書取得件数の約2割を占めます)

市役所でも利用できます

マルチコピー機は木田第一庁舎1階市民課にも設置しており、窓口交付に比べ申請書の記入が不要で、待ち時間も短縮されて便利です。使い方が分からない人には、職員がサポートします。

市民課と税務課の会計窓口では、住民票の写しや所得証明書など各種証明書交付時の手数料などの支払いに、クレジットカードや電子マネーなどが利用できます。

スマートフォンやパソコンなどで利用できる「公共施設予約システム」(外部リンク)<外部リンク>では、オンライン決済に対応しており、窓口に行かなくてもオンライン上で予約から支払いまでを完結できます。オンラインでの予約は、窓口での書類の記入も不要で便利です。

申請や届け出に関する市からの案内文書や通知書に電子申請用の二次元コードが記載されているものや、市ホームページに「電子申請システム」(外部リンク)<外部リンク>へのリンクが掲載されているものは、オンラインで手続きができます。ぜひご利用ください。

市が発信・保有する情報をスマートフォンやパソコンなどから簡単・便利に入手し利用できる、さまざまなツールを提供しています。

スマートフォンなどで利用できるコミュニケーションアプリ「LINE」で、市からのお知らせやイベント情報などを発信しています。「暮らし・安全」、「健康」、「子育て・教育」、「まちづくり・市政」、「観光」などのカテゴリーから希望する情報を選んで受信できます。

「LINE」市公式アカウント(外部リンク)<外部リンク>

各種「ハザードマップ」や、「都市計画区域」などの情報を、市内全域の地図上に表示できるサイトです。スマートフォンやパソコンなどから、いつでも閲覧できます。

eマップ じょうえつ(外部リンク)<外部リンク>

妊娠中の人や子どもの健診結果を入力すると、自動でグラフ化され、健康状態や子どもの成長の様子がひと目で確認できるなど、妊娠・子育て中の人を応援する便利な機能を備えた、スマートフォン向けアプリです。

「母子モ」の主な機能・特徴

母子健康手帳アプリ「母子モ」(外部リンク)<外部リンク>

問合せ:学校教育課(電話:025-545-9244)

後列(左から):五十嵐聡叡さん(頸城中学校)、斉藤匡さん(直江津中等教育学校)、長谷川絆さん(東頸中学校)、宮川虹大さん(八千浦中学校)、市川利空さん(城北中学校)、 橋陽介さん(中郷中学校)、長井在希さん(柿崎中学校)、本多健悟さん(名立中学校)

橋陽介さん(中郷中学校)、長井在希さん(柿崎中学校)、本多健悟さん(名立中学校)

中列:飯田奏夢さん(牧中学校)、藤井拓翼さん(三和中学校)、大内舜也さん(板倉中学校)、古川桜さん(城東中学校)、金沢依真さん(大潟町中学校)、丸山晏凛さん(城西中学校)、西條理乃さん(雄志中学校)

前列:古川鈴夏さん(直江津中学校)、坂田芽衣さん(清里中学校)、岩島芽依さん(上教大附属中学校)、南雲一華さん(直江津東中学校)、古川榎純さん(潮陵中学校)、田辺ほのかさん(春日中学校)、中島穂乃花さん(吉川中学校)

2022年から続くロシアによるウクライナ侵攻をはじめ、世界では終わりの見えない紛争により、今この瞬間にも多くの尊い命が失われています。

今日の日本に暮らす私たちには遠い国でのことのように感じられますが、第二次世界大戦では、広島と長崎に原爆が投下され、多くの方が犠牲になりました。戦後79年が経過し、被爆者の高齢化に伴いその恐ろしい戦争の記憶は薄れつつあります。

このような中、市では戦争の悲惨さと平和の尊さを学び、後世に伝えることを目的に、8月5日から7日までの3日間にわたり、次代を担う中学生の代表22人を広島へ派遣しました。今号では、広島での体験を経た生徒の皆さんの平和への思いを紹介します。

中郷中学校

中郷中学校  橋 陽介

橋 陽介

僕は、日々の授業で戦争について深く学んでいく中で、戦争の悲惨さについて自分の目で確かめてみたいと思い、派遣事業に参加しました。実際に広島を訪れ、原爆ドームや広島平和記念資料館などで目にしたのは、当たり前の生活が一瞬で奪われた様子でした。広島平和記念資料館で展示されていた、被爆し亡くなった中学生の衣服はボロボロに焦げていて、想像を絶する悲惨さがありました。

僕は今、当たり前のようにご飯を食べ、学校に行って学び、好きなスポーツができます。この当たり前は貴重なものだと改めて感じました。

平和についてまずは家族や友人と一緒に

今回、戦争や被爆をより身近に学ばせていただき、今の時代を生きる僕たちにできることは、平和について考え、意見を持ち、伝えていけるようになることだと思いました。そのためにまずは、今回の体験で感じたこと、見たこと、考えたことを家族や友達に伝え、平和について一緒に考えたいと思います。

それに、今も世界には紛争や戦争が起きている地域があります。この戦争などを他人事に考えず、ニュースや新聞からしっかりと情報を得るなどして、自分事として考えていきたいです。

城西中学校 丸山 晏凛

城西中学校 丸山 晏凛

私が、派遣事業の中で一番印象が強かったことは、平和記念公園を歩いたときにガイドさんから教わった「平和の灯(ともしび)」です。平和の灯は、世界から核兵器が無くなったときに消える灯で、無くなるまで毎日ついています。ガイドさんから「私が生きている間にこの火は消えることはありません。この火を消すことがあなたたちの使命ですよ。」と言われました。

この言葉を聞いた後、被爆体験証言者のお話を聞いたり各所で資料を見たりして想像を絶する惨劇を知り、困惑しました。それと同時に、今ある日常が平和でとても幸せなことだと感じ、私自身も「核兵器を廃絶するために何か行動しなければ」と強く考えました。

「平和の灯」を消すために

なぜ、核兵器を所持する国があるのか、いまだに無くならないのはなぜか、と考えたとき、それは不安や恐怖を武力で抑制したいからではないかと私は考えています。被爆に関する知識がみんなに理解されれば、絶対に無くさなければならないと分かると思います。

そこで、私にできることは何かと考えた結果、本当に微力ですが、学校での報告の際、1人でも多くの人が広島の惨劇について心を傾けてくれるように話をすることだと思いました。話を聞いてくれた人や、今回一緒に派遣事業に参加したみんなの気持ちを核廃絶につなげて、平和記念公園で話を聞いたガイドさんに「平和の灯が消えたよ。」と報告したいです。

新型コロナウイルスの感染拡大により中断していた、上越市の友好都市であるオーストラリア・カウラ市との職員相互交流事業が再開し、同市職員を7年ぶりに受け入れました。来越したリンダ・バロンさんは滞在中、平和記念公園など市内の施設を視察したほか、学校を訪問し小・中学生、高校生とも交流しました。研修を終え中川市長に面会したバロンさんは、「さまざまな場所を訪れ、行政や市民の皆さんの取り組みを学ぶことができました。上越市はとても良い所だと感じました。」と感想を述べました。

リリエンフェルト市は、レルヒ少佐の師でアルペンスキーの創始者であるマチアス・ツダルスキーが近代スキー術を完成させた地です。上越市が日本スキー発祥の地であることを縁に、昭和56年に姉妹都市提携を行いました。

リリエンフェルト市の市制50周年となる今年、リリエンフェルト市からの招待を受け、小田副市長が同市を訪問しました。小田副市長は、市制50周年を記念する行事に出席したほか、レルヒ少佐が眠るウィーン市のレルヒ家墓地で献花を行いました。

問合せ:建築住宅課(電話:025-520-5783)

大きな地震が起きたとき、人が命を落とす原因の多くは「家屋の倒壊」によるものです。特に、昭和56年5月以前に建てられた建物には十分な耐震性を備えていないものが多くあります。住まいの地震対策を検討し、「いざというとき」に備えましょう。

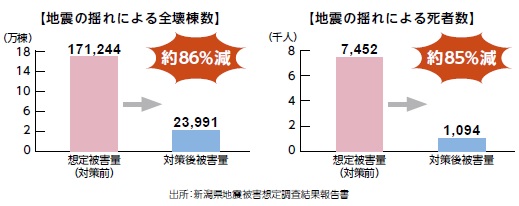

令和4年3月に公表された「新潟県地震被害想定調査」の試算では、揺れに弱いすべての古い建物について耐震改修や建て替えなどの対策が行われた場合、対策前に比べ被害を大幅に減らすことができると示されています。

(新潟県地震被害想定調査結果報告書によると対策が行われた場合、地震の揺れによる全壊棟数は約86%減、地震の揺れによる死者数は約85%減となります)

耐震診断を受けましょう

専門家が現地調査および設計図面を基に、木造住宅の地震に対する安全性を評価します。受診を検討したい人は、建築住宅課まで問い合わせてください。 診断の結果、耐震性が不十分だった場合は「住まいの耐震化」を検討してください

今の家に住み続ける場合

・「家全体をしっかり改修したい」耐震改修:既存住宅の壁や基礎を補強することで、地震に対する強さを上げることができます。

・「費用は抑えたいので部分的に改修したい」耐震シェルター・耐震ベッドの設置:万が一住宅が倒壊しても、居住者の生命を守る一定の空間を確保することができるよう、室内に設置するものです。

建て替えなどを検討する場合

・耐震性のある住宅に建て替え、または耐震性のある住宅に引っ越します。

市では、住まいの耐震化を支援する補助制度を設けています。補助を受けるには一定の条件がありますので、詳しくは建築住宅課まで問い合わせるかホームページをご覧ください。