農作物への鳥獣被害の発生・拡大防止に向けて、集落単位の総合的な鳥獣被害対策を推進するため、現地の被害状況の把握や被害原因の分析から、対策の立案、対策の効果検証までを行う集落ぐるみの取組です。

上越市鳥獣被害防止対策協議会では、電気柵の設置や有害鳥獣捕獲だけでは、農作物被害の拡大を防げないことから、鳥獣の出没しにくい環境づくりを推進するため、「集落環境診断」を導入し、地域ぐるみでの自発的な取り組みを支援しています。

令和3年度の市内4集落での試行を踏まえ、令和4年度から本格実施しました。

実施にあたっては、協議会内に「推進チーム」を新たに設置し、チーム員である上越市、えちご上越農業協同組合、新潟県農業共済組合上越支所の3機関が相互に協力しながら、一連の取組を推進しています。

令和6年度は、次の3集落で集落環境診断の取組を進めました。

取組集落

地域の負担を軽減するため、従来の実施工程を見直し、可能な限り簡素化して進めています。

地域の皆さまから正しい鳥獣被害対策の知識を習得いただいてから、次の工程に進みます。

(勉強会の講師のみ、外部専門家へ依頼しています。)

集落環境調査の方法を説明した後、地域の皆さまと推進チームが、一緒に現地を回り、動物の痕跡や対策上問題となるポイントを把握します。

集落環境調査で確認した内容を地図に書き込み、可視化します。

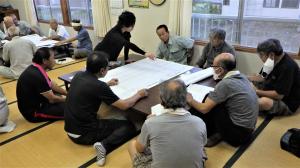

地図を見ながら、「どこで」、「いつ」、「どんな」対策を講ずればよいか、自由に話し合います。

具体的な対策を検討するためのワークショップを行い、アクションプランを作成します。

例)草刈りや枝打ち、収穫残渣の処分、電気柵の設置、ハンターの確保・育成、市との役割分担 など

集落で決めたアクションプランを実践します。

今年の対策を振り返りながら、来年の対策を改めて検討します。

これまでに取組を導入した9集落について、自ら考え、自ら実践する取組が定着していくよう、集落との連携を密にしながら、フォローアップの取組も並行して進めています。なお、滝寺集落については、町内会長との協議の結果、集落主体の取組として定着したため、令和5年度でフォローアップを終了しています。

上越市鳥獣被害防止対策協議会では、鳥獣が出没しにくい環境づくりに向けた集落等の主体的な取組を全市に波及させるため、現に農作物被害が発生している集落や、今後、被害発生のおそれがある集落を対象に「集落環境診断」を導入していきます。

鳥獣による農作物被害でお困りの集落は、鳥獣被害対策係までお気軽にお問い合わせください。