圧巻の星空の下、知識を深められる「上越清里 星のふるさと館」。星座や天文学、上越の歴史について学び、大型望遠鏡で宇宙を身近に感じることができます。

この夏は、子どもたちの学びの場に、大人の癒し時間に、星のふるさと館を訪れませんか。

デジタルプラネタリウム

四季の星座を投影をしたり、はるか遠くの天体まで旅をしたりできるよ。30分間で星や宇宙のことがとってもよく分かるんだ。キミも星博士に近づけるかもしれないね。

櫛池の隕石

100年以上前に清里区の水田に落下したんだ。隕石の実物を見られるのはとても貴重なんだよ。

100年以上前に清里区の水田に落下したんだ。隕石の実物を見られるのはとても貴重なんだよ。

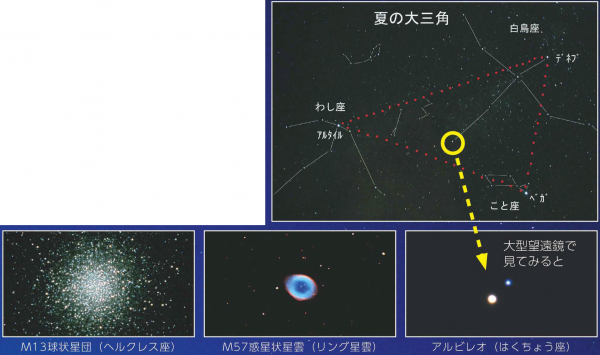

65cm大型反射望遠鏡

肉眼の8600倍の集光力で、暗い星も見ることができるんだ。昼間でも、明るい恒星や惑星を観察できるよ。計算上は20キロメートル先のテニスボールを観測できるほど高性能なんだって。

肉眼の8600倍の集光力で、暗い星も見ることができるんだ。昼間でも、明るい恒星や惑星を観察できるよ。計算上は20キロメートル先のテニスボールを観測できるほど高性能なんだって。

| 月 | 日 | 曜日 | 主な内容 |

|---|---|---|---|

| 7月 | 7日 | 木曜日 |

七夕の星を見る会 プラネタリウムで今日の星空を確認後、実際に織姫や彦星などを探します。 |

| 7月 | 9日 | 土曜日 | 夏の大三角やM13などの球状星団、はくちょう座の二重星アルビレオ、こと座のM57リング星雲などを観望します。 |

| 7月 | 16日 17日 |

土曜日 日曜日 |

|

| 7月 | 23日 | 土曜日 | |

| 7月 | 30日 | 土曜日 | |

| 8月 | 1~7日 | 月曜日~日曜日 |

スター週間連続観望会 夏の大三角やいて座、さそり座など夏の星座と天体を観望します。 |

| 8月 | 10日 | 水曜日 | |

| 8月 | 12日 | 金曜日 | ペルセウス座流星群観望会 |

| 8月 | 13~15日 |

土曜日~月曜日 | スターフェスティバル2022 |

| 8月 | 19日 20日 |

金曜日 土曜日 |

新月が近づくため、暗めの星雲や星団の観望に適しています。 |

| 8月 | 26日 27日 |

金曜日 土曜日 |

館長の松野 和美さん

館長の松野 和美さん

8月12日の夜を中心にペルセウス座流星群が観測できます。月が明るく、流星を見る条件はよくありませんが、それでも1時間に60個以上の流星が飛ぶことが予想されます。深夜から明け方にかけて夜空を見上げてみましょう。

星のふるさと館の星博士たち

(左から)秋山誠さん、松野和美さん、山

(左から)秋山誠さん、松野和美さん、山 尚宏さん

尚宏さん

子どもたちの学びや天文普及のため、知識豊富な指導員が星について教えてくれるんだ。観望会やプラネタリウムの生解説は、すごく分かりやすくてきっとワクワクするよ。ぜひ聞いてほしいなぁ。

夏は明るい星が多く、天の川が最もよく見えます。

七夕の織姫(こと座のベガ)、彦星(わし座のアルタイル)、はくちょう座のデネブを結んだ「夏の大三角」は夏の星空の代表です。

この他にもたくさんの光を集められる大型望遠鏡を用いると、何万光年も離れたさまざまな星の光を見ることができます。

星のふるさと館(外部リンク)<外部リンク>、 国立天文台ホームページ(外部リンク)<外部リンク>からでも、星座を確認できます。

自宅に双眼鏡がある人は、夜空に向けてみましょう。特に天の川を双眼鏡で眺めると小さな星の集まりであることを実感でき

自宅に双眼鏡がある人は、夜空に向けてみましょう。特に天の川を双眼鏡で眺めると小さな星の集まりであることを実感でき

ます。

最近では天の川の中心にあるブラックホールが電波望遠鏡を用いて観測されています。

(指導員の秋山 誠さん)

いつどんな星空が見えるか「星座早見盤」で確認できます。星のふるさと館ではクイズラリーに解答すると、紙製の星座早見盤をプレゼントしています。

いつどんな星空が見えるか「星座早見盤」で確認できます。星のふるさと館ではクイズラリーに解答すると、紙製の星座早見盤をプレゼントしています。

見つけやすい星の並びを手掛かりに星座を見つけてみましょう。この季節は北斗七星や夏の大三角が一番の手掛かりですよ。

(指導員の山 尚宏さん)

尚宏さん)

志田 彩愛(あやめ)さん

志田 彩愛(あやめ)さん

長岡市から家族と来ました。

北斗七星や望遠鏡で見た「スピカ」がキラキラ光っていてとてもきれいでした。

岡島 愛さん、佑介さん

岡島 愛さん、佑介さん

指導員さんが見たい星に大型望遠鏡を合わせてくれました。

親切な解説を聞きながら星を見られるのは、他の施設にはない魅力だと思います。

マツモト 龍さん

マツモト 龍さん

清里地区の公民館講座に参加しました。

最初にプラネタリウムで教えてもらった星を屋上や望遠鏡で見付けることができました。

星空プラス

コズミックカレッジ

空力翼艇(くうりきよくてい)を作って飛ばそう

自分だけの望遠鏡を作ろう

夏の星空を見る集い

星のふるさと館屋上からの星空観望など

マスコットキャラクター

マスコットキャラクター

くしりん

他にもいろんな展示や体験コーナーがあるよ。

イベント期間以外にはプラネタリウムの貸切もできるんだ。ホームページを見るか、電話で聞いてね

申し込み・問合せ:7月13日(水曜日)以降に上越清里星のふるさと館(電話:電話:025-528-7227)へ(受付時間:午前10時~午後5時)

入館料:大人460円、小・中学生310円/入館+プラネタリウム:大人620円、小・中学生410円

次代のまちづくりの担い手となる心豊かな子どもを地域全体で育み、そこに関わる大人も地域も元気にしよう、と活動している「地域青少年育成会議」。何やら難しそうな名前ですが、取り組んでいるのは小学校・中学校での教育活動の支援を柱とした「まちづくり」の活動です。

番号は、事業を実施した育成会議(下記)

上越市地域青少年育成会議協議会 会長(春日地域青少年育成会議 会長)小林 榮 さん

上越市地域青少年育成会議協議会 会長(春日地域青少年育成会議 会長)小林 榮 さん

子どもが大人へと成長する過程で、ステージに応じてそれぞれの立場で地域に関わり、地域を誇りに思い、夢を育んで社会へと羽ばたいていける。そうした機会や地域環境を、あるときは私たち地域の大人が前面に立って整え、またあるときは裏方となって支えていくため、各育成会議では工夫を凝らし、学校や地域の各種団体とも連携し取り組んでいます。

「あいさつ」を媒介として子どもと地域とをつなぐ「あいさつ運動」は、平成21年の育成会議設立以来、全市共通で続いている取り組みです。

近年は、長引くコロナ禍によって活動の縮小を余儀なくされていますが、これからも子どもと地域の未来のため、「できること」を「できる範囲」で取り組んでいきます。

学校と地域との連絡調整、地域を学習の場とした教育活動への協力者(地域の先生)の確保、育成会議が主催する事業の企画・運営など、各育成会議が活動する上で中核的な役割を担っています。

雄志中学校区青少年育成会議 地域コーディネーター(コーディネーター委員会 委員長兼研修部長)西條 治彦 さん

雄志中学校区青少年育成会議 地域コーディネーター(コーディネーター委員会 委員長兼研修部長)西條 治彦 さん

22の育成会議に所属するコーディネーターの代表者で「コーディネーター委員会」を組織し、研修部会と広報部会を置いて活動しています。

研修部会では、コーディネーターが自らの地域で効果的に活動を展開していけるよう、新任者が先輩コーディネーターからアドバイスを受ける場を設けたり、地域のさまざまな立場の人が参加する会議をスムーズに進行するノウハウを身につける研修会を開催したりと、私たち自身も学び、互いに刺激を受けながら活動しています。

中郷区さとまる学校地域コーディネーター 村本 亜紀子 さん

私が所属する「中郷区さとまる学校」では、子どもたちの「自己有用感」を高めることを意識しながら、地域行事への子どもたちの参画の働き掛けや、総合学習やクラブ活動などへ「地域の先生」の紹介を行っています。福祉学習では、高齢者疑似体験、認知症サポーター養成講座、高齢者サロンでの交流会など、地域の高齢者との関わりも大切にしています。今年度は新たに、中学生と防災をテーマにした活動を、小学生とは縄文時代の竪穴住居復元プロジェクトをそれぞれ計画しています。

コーディネーター委員会では広報部会に所属し、年2回、春と秋に発行する広報紙「つなぐ」を通じて各地域の特色ある活動を紹介しています。町内会を通じて回覧されますので、

ぜひご覧ください。

広報紙「つなぐ」は、市ホームページでご覧いただけます。「活動に参加してみたい」「育成会議の運営に関わってみたい」という方、ぜひ一緒に活動しませんか。

問合せ:社会教育課 (電話:025-545-9245)

| 開催日時 | 会場 | 対象中学校区 | 申し込み期間 | 申し込み先 |

|---|---|---|---|---|

| 7月22日(金曜日)午後6時30分~8時 | 谷浜・桑取地区公民館 | 潮陵中学校区 | 6月24日(金曜日)~7月11日(月曜日) | 広報対話課(電話:025-520-5615) |

| 7月24日(日曜日) 午前10時~11時30分 | 吉川コミュ二ティプラザ | 吉川中学校区 | 吉川区総合事務所(電話:025-548-2311) | |

|

8月1日(月曜日)午後6時30分~8時 |

福祉交流プラザ | 城西中学校区 | 7月4日(月曜日)~21日(木曜日) | 広報対話課(電話:025-520-5615) |

| 8月8日(月曜日)午後6時30分~8時 | カルチャーセンター | 直江津東中学校区 | 7月11日(月曜日)〜28日(木曜日) | 広報対話課(電話:025-520-5615) |

| 8月23日(火曜日)午後6時30分~8時 | 浦川原地区公民館 | 浦川原中学校区 | 7月22日(金曜日)〜8月8日(月曜日) | 浦川原区総合事務所 ( 電話:025–599–2301) |

| 8月26日(金曜日)午後6時30分~8時 | 柿崎コミュニティプラザ | 柿崎中学校区 | 7月27日(水曜日)〜8月12日(金曜日) | 柿崎区総合事務所 ( 電話:025–536–2211) |

両市が連携して地域活性化に取り組むため、中川市長や長野市の荻原市長をはじめ、上越、長野の商工会議所の役員などが一堂に会し、観光やビジネス分野などについて情報交換を行いました。

出席した中川市長は、「長引くコロナ禍の中で、ようやく観光などでは人の動きが見られ始めたが、まだまだ厳しい状況にある地域経済を活性化させるため、両市がこれまで築いてきた強い絆を生かし、より連携を強めていく必要がある」と話しました。

近年、頻発・激甚化している災害への対応を見据え、災害対応力の強化を図ることを目的とした消防庁が主催するオンライン研修に中川市長が参加しました。

研修は、消防庁の嘱託指導員との1対1の対話形式により行われ、風水害をテーマとした実践的なシミュレーションを通じて、避難指示などの発令判断と伝達や、災害関連死の防止に主眼を置いた避難所の設置・運営など、実際に起こり得る災害時の重要な各局面での判断・指示について確認しました。

産業廃棄物最終処分場とは

産業廃棄物最終処分場とは

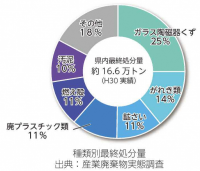

産業廃棄物とは、建設現場や製造工場、農業などの事業活動に伴い発生する廃棄物です。ほとんどはリサイクルされますが、どうしても最終処分(埋立)しなければならないものがあります。

県内に最終処分場がないと、産業廃棄物を県外に運搬しなければならず、処分費用が高額になり、県内産業の競争力低下につながる恐れがあります。また、災害時に発生した廃棄物の処分先としても、一定の容量を確保しておくことが重要です。最終処分場は、県内の産業活動や住民生活を支える施設です。

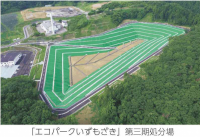

なぜ県が整備をすすめるのか

産業廃棄物処理は排出事業者の責任とされていますが、民間による最終処分場の整備は進んでいません。安定的な処分容量の確保のため、県は公共関与による産業廃棄物最終処分場を上・中・下越地区において整備する方針です。中越地区では、平成11年に「エコパークいずもざき」が供用開始されました。計画では令和13年度までの供用を見込んでおり、次期処分場として上越地区での整備に向けた取り組みを進めています。

整備に関する問合せ:新潟県環境局資源循環推進課(電話:025-280-5161)、上越分室(電話:025-520-7859)

記事に関する問合せ:生活環境課(電話:025-520-2088)

中山間地域の暮らしを守り、活力の維持・向上を図るため、さまざまな支援を行う「集落づくり推進員」。今回は浦川原区の近藤推進員を紹介します。

中山間地域の暮らしを守り、活力の維持・向上を図るため、さまざまな支援を行う「集落づくり推進員」。今回は浦川原区の近藤推進員を紹介します。

どんな活動をされていますか

雨の中行われた集落の共同作業へも参加しました

活動の中で感じていることは

今後の目標を教えてください