最近「わくわく」すること、していますか。スポーツや文化・芸術活動、読書、料理など、私たちの身の回りには「わくわく」する学びの種があふれています。

日々の暮らしの中で自ら進んで「学び」を実践している皆さんの取り組みから、自身の学びについて考え、一歩を踏み出してみませんか。

問合せ:教育総務課(電話:025-545-9262)

「学びに心が動くこと、わくわくすることを大事にしたい。そして、多様な個性をお互いに認め合っていきたい」という思いを共有し、子どもからお年寄りまでが学び合う、心豊かな地域社会をみんなでつくっていきたいという願いを込めています。

塚田 真理さん(金谷区)

学びからさらなる学びへ

普段から通っている図書館でチラシを見つけ、子育てに関する公民館講座があることを知りました。私自身の子育てやボランティア活動の役に立てばと思い参加してみたところ、楽しく学ぶことができたため、他の講座へも参加してみたくなり、気になる講座があれば進んで参加するようになりました。

子どもにもいろいろな学びや体験をしてもらおうと、興味のある講座を一緒に選び、親子で楽しく参加しています。子どもたちは、学校や家庭ではできない体験や、初めて会う子どもたちとの交流で刺激を受け、料理や自然体験、外国語など新しいことに興味や関心を持つようになったと感じます。

私と娘は、手話講座への参加をきっかけに、手話を使ったコミュニケーションに興味を持ち、今では親子で手話サークルに参加しています。

これからも、親子で新しい発見や出会いを楽しみながら、心豊かに過ごしていきたいですね。

(左)塚田さんファミリー、(右)火おこし体験でガスの大切さを学ぶ

大滝 正秋さん(浦川原区)

「挑戦」や「学び」が人生を豊かに

若い頃からやっていた登山に加え、退職後は高田城ロードレースなどのマラソンにも挑戦してきました。いずれもゴールしたときの達成感や充実感を味わったり、豊かな自然の中で体を動かしたりすることに魅力を感じて続けていましたが、年齢を重ねる中で、けがの不安などを感じるようになり、次第に楽しむ機会が少なくなっていきました。

それでも、自分の体力に合わせて何か体を動かすことができないかと思っていたところ、浦川原地区公民館でノルディックウォーキングが体験できることを知りました。私にも無理なく参加でき、これまでの経験を土台にして、かつてと同じような喜びを再び感じることができるのではと思い、参加することにしました。

新しいことに挑戦するには勇気が必要ですが、一歩踏み出して、まずは自分にできそうなものからやってみると、新しい気付きや学びがあると思います。私にとってノルディックウォーキングは、体力作りや健康維持のほか、新しい出会いや人との交流を通じて感性が刺激され、認知症予防にもつながっていると感じています。

今後も、面白そうと感じたことには積極的に挑戦し、人との交流を大切にしながら、健康で豊かな人生を送りたいと思います。

自然の中でウォーキングを楽しむ大滝さん

細越平生会(大島区)布施 貴士さん、 波 進さん、

波 進さん、 橋 雄一郎さん

橋 雄一郎さん

一つの活動から、より深い学びへ

( 橋さん) 約5年前、同年代の細越集落出身者が集まった際に、「子どもの頃によく登っていた薬師(岳)って、今どうなっているんだろう」という話になりました。実際に登ってみたところ、記憶にある山道とは程遠い、手入れがされず荒廃した様子にショックを受け、「自分たちの手で、かつての美しいブナ林の山道を取り戻そう」と思い至り、30・40歳代の細越集落出身者9人で活動を始めました。

橋さん) 約5年前、同年代の細越集落出身者が集まった際に、「子どもの頃によく登っていた薬師(岳)って、今どうなっているんだろう」という話になりました。実際に登ってみたところ、記憶にある山道とは程遠い、手入れがされず荒廃した様子にショックを受け、「自分たちの手で、かつての美しいブナ林の山道を取り戻そう」と思い至り、30・40歳代の細越集落出身者9人で活動を始めました。

活動を始めてみると、薬師の歴史についても興味が湧きました。公文書センターや大島村史の編さんに関わった地域の人などに話をお聞きし、地元の歴史を深く知る機会になりました。また、活動の中では、古道(山道)の保存・整備で有名な和歌山県の「熊野古道」にも視察に行きました。古道がどうやって守られてきたのか、人の暮らしと古道とがどう結び付いているのかなど、現地でいろいろなことを見聞きすることで、新たな気付きを得ることができました。

これからも、まずは自分たちが楽しみ、学んでいくことを大事にしながら、大勢の皆さんからも足を運んでもらえる薬師にしていきたいと思います。

山道への案内標識の設置作業

hand made sea(名立区)山本 君江さん、伊藤 智子さん、池亀 尚子さん、歌川 房子さん、平原 弥栄子さん

「私」の学びが「私たち」の学びへ

(山本さん) 約20年前にテレビで紹介されていた「ハワイアンキルト」を見て、私も作れるようになりたいと思い、市販の制作キットを購入し作り始めました。縫っているときに感じられる「癒やし」の感覚や、完成時に味わう達成感にやりがいを感じ、その後は自分でデザインを試行錯誤しながら、独学で作品作りを続けてきました。

5年ほど前に市から公民館講座の講師の依頼を受けました。受講された皆さんはとても意欲が高く、講座終了後は、自主サークルを立ち上げ翌年から活動を始めました。現在は13人で一緒に取り組んでいます。普段はそれぞれで制作をし、集まったときには技術を教え合ったり、お互いの作品に刺激を受けたりするなど、一人での制作とはまた違った楽しさや喜びを感じるとともに、自主サークルとなった後も良い仲間づくりになっています。

(平原さん) 一人では難しくてできなかったことも、仲間と一緒に活動することで、少しずつできるようになってきました。自分の成長を肌で感じられるのがうれしいですね。

ハワイアンキルト作品制作の様子

問合せ:社会教育課(電話:025-545-9245)

問合せ:教育総務課(電話:025-545-9262)

11月1日の「上越市教育の日」、11月の「上越市教育を考える市民の月間」制定10周年に合わせ、教育に関するさまざまなイベントを開催します。

学校の歴史を語る校舎の写真など、さまざまなパネルを展示します。

日常のそこかしこにある「学び」に気付き、その「学び」をどのように深めていけば良いか、一緒にヒントを探してみませんか。

とき:11月18日(土曜日)

オーレンプラザで開催するもの

オーレンプラザ以外の施設で開催するもの

クイズラリーお城へGO

クイズラリーお城へGO 9時~16時

9時~16時 (観覧料の他に材料費100円が必要) 10時~12時(最終受付11時30分)

(観覧料の他に材料費100円が必要) 10時~12時(最終受付11時30分)「学校における部活動改革」に伴い、「地域における小・中学生のスポーツ・文化活動の環境整備」に向けて、地域でスポーツや文化活動に取り組む団体が活動内容の紹介や体験会を行います。

11月18日(土曜日)オーレンプラザでの地域クラブフェアには、主に文化活動に取り組む団体が参加します。

問合せ:すこやかなくらし包括支援センター(電話:025-526-5623)

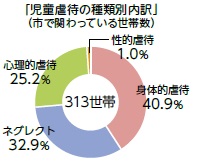

(注)面前DV(ドメスティック・バイオレンス):子どもの目の前で家族に対して行われる暴言や暴力のこと。夫婦げんかも含まれる。

子育ての悩みや不安があったら相談を

育児への不安や孤立感、ストレスを感じていませんか。

子どもへの接し方に悩んだり、子育てや生活に不安がある場合は、一人で抱え込まず、ご相談ください。専門の職員がご相談をお受けします。

こんなことはありませんか

あなたの電話で救える家庭があります

相談・通告は、子どもを守るだけでなく、困っている家庭を支援につなげることにもなります。

子どもの気になる様子は、もしかしたらSOSのサインかもしれません。ためらわず、ご相談ください。

こんな子を見かけたことはありませんか

すこやかなくらし包括支援センター(福祉交流プラザ内)

電話:025-526-5623(直通)、メールアドレス:sukoyaka@city.joetsu.lg.jp(迷惑メール防止のため、@を全角にしています。メール送信時は@を半角にしてください)

上越児童相談所

電話:025-524-3355

児童相談所虐待対応ダイヤル(電話:189(いちはやく))

問合せ:人事課(電話:025-520-5618)

市は、人事や給与などの公平性と透明性を高めるため、年1回、人事行政の運営状況をお知らせしています。

運営状況の詳細は、市ホームページ、人事課、各総合事務所、南・北出張所で公表しています。

詳しくは、上越市人事行政の運営等の状況(人事課)をご覧ください。

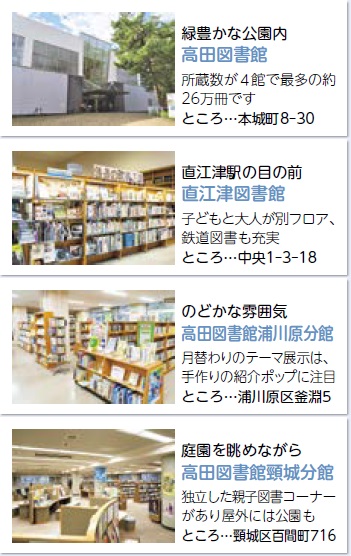

問合せ:高田図書館(電話:025-523-2603)、直江津図書館(電話:025-545-3232)

「読書、していますか」

季節は読書の秋。

読書は、日々の生活に彩りと潤いを与え、豊かにしてくれます。特に子どもにとっては 言葉の学び、心の成長に欠かせない大切なものです。気軽に本と出会える場として、市 立図書館を紹介します。気になった図書館に出かけてみませんか。

緑豊かな公園内「高田図書館」 所蔵数が4館で最多の約26万冊です(ところ:本城町8-30)

直江津駅の目の前「直江津図書館」 子どもと大人が別フロア、鉄道図書も充実(ところ:中央1-3-18)

のどかな雰囲気「高田図書館浦川原分館」 月替わりのテーマ展示は、手作りの紹介ポップに注目(ところ:浦川原区釜淵5)

庭園を眺めながら「高田図書館頸城分館」 独立した親子図書コーナーがあり屋外には公園も(ところ:頸城区百間町716)

「移住して感じる上越」をテーマに、今後の移住促進に向けたPRに生かすため、上越に移住して良いと感じたところ、大変と感じたところなどを市長と語り合いませんか。

重要港湾である直江津港と北陸自動車道「上越インターチェンジ」を結ぶ「黒井藤野新田線」の一部区間が 開通しました。

開通当日は、中川市長をはじめ、地権者や地元小学生など多くの関係者が開通式典に参加し、安全祈願祭や新しく開通した「三田新田橋」を渡る「渡り初め式」などが、盛大に開催されました。

今後、県道「小猿屋黒井停車場線(三ツ橋地内)」までの早期開通を目指し、引き続き整備を進めていきます。