樹勢回復事業を見守る稲谷 だんとうの大杉

だんとうの大杉 保存会のみなさん(令和3年10月)(1枚目)、「だんとうの大杉」切詰前(2枚目)、「だんとうの大杉」切詰後(3枚目)

保存会のみなさん(令和3年10月)(1枚目)、「だんとうの大杉」切詰前(2枚目)、「だんとうの大杉」切詰後(3枚目)

令和2年度の活動 土壌改良の様子(4枚目、5枚目)

令和3年度の活動 保存会会長からの説明(6枚目)、地際部処理の様子(7枚目)

樹木医から説明を聞く地域の方々(8枚目)、切り口の殺菌の様子(9枚目)

令和4年度の活動 安全祈願お参り(10枚目)、頂部切詰の様子(11枚目)

切詰の様子(12枚目)、11月3日 恒例の神社美化活動と作業見学(13枚目)

しめ縄取り替え(14枚目)

令和5年度の活動 神社清掃の様子(15枚目)、しめ縄の取り替え(16枚目)

標記板リニューアル前(17枚目)、標記板リニューアル後(18枚目)

だんとうの大杉を見学する高士歩こう会の皆さん(19枚目)

令和6年度の活動 土壌改良作業の様子(20枚目、21枚目)

高士区地域協議会の皆さんの委員研修会の様子(22枚目、23枚目)

上越市立高士小学校「まつかぜラリー」で児童が訪れた際の様子(24枚目、25枚目、26枚目)

令和7年度の活動 ラッシングベルトの取り付けの様子(27枚目、28枚目)、後継樹を植樹する様子(29枚目、30枚目)、保全作業を終えた稲谷 だんとうの大杉

だんとうの大杉 保存会のみなさん(31枚目)

保存会のみなさん(31枚目)

諏訪神社の御神木で、集落内に高くそびえるスギの巨樹です。令和元年に行われた樹木医による調査によると、樹齢推定500年以上とされ、樹高20.0メートル、幹周り7.4メートルの大杉です。

「だんとう」という名前は、他の場所で処刑された人の頭をさらした場所(壇頭場=だんとう)に由来するのではないかとも言われていますが、その由来は定かではありません。「壇頭場の杉」「だんとう場の大杉」とも呼ばれています。

地域住民からなる保存会により、令和2年度からの5か年計画で住民参加の樹勢回復事業が実施されています。

稲谷に高くそびえる大杉は、集落のランドマークとして、大切に守り伝えられています。

稲谷 だんとうの大杉

だんとうの大杉 保存会

保存会

こんにちわ。稲谷 だんとうの大杉

だんとうの大杉 保存会です。

保存会です。

毎年欠かす事無く行われている地域住民参加の美化活動、そして本格的な保存活動に取り組み、4年がたちました。勉強会や樹木医さんの指導により、令和2年から樹勢回復5か年事業を行っています。

令和4年度は倒木の危険度を下げるため、樹高を26.4メートルから20.0メートルに切り詰めました。切り詰めにより、ちょっと面白い「ちょんまげ杉」が出来ました。

ちょっと面白い形の大きな杉です。興味のある方は気軽に立ち寄って見て下さい。

稲谷 だんとうの大杉

だんとうの大杉 保存会では、令和2年度からの5か年計画で、住民参加の樹勢回復事業を行っています。

保存会では、令和2年度からの5か年計画で、住民参加の樹勢回復事業を行っています。

令和2年度は、地域の大人も子どもも参加して、大杉根元の土壌改良を行いました。令和3年度は、地域住民が見守るなか、樹木医により、枯れ枝の撤去、切り口の処理(腐朽菌の侵入を防ぐため、切り口に殺菌剤を塗布)、地際部処理(殺虫・殺菌剤の塗布)を行いました。令和3年10月に行った作業のなかで、幹内部の空洞化や幹の亀裂などが確認され、大杉の腐朽が想定より進んでいることがわかりました。そのため、保存会では11月に活動報告勉強会を開催し、樹木医から意見を聞きながら、当初令和5年度に予定していた大杉転倒防止のための樹高の切り詰めを1年前倒しし、令和4年度に行いました。

現在、令和4年度に樹高の切詰めと切り口の処理を行い、令和5年度に落枝の安全対策として落枝処理(ケーブリング)を行い、令和6年度に2回目の土壌改良を住民参加により実施しました。

令和7年度は、さらなる安全対策として、樹木医の指導の下ひび割れ防止ラッシングベルトの取付及び一昨年から誕生した継続樹大杉の子孫(と考えられる)の杉の子の育成(移植杉の子の選別及び場所の決定)を行います。

現在まで、大杉の根を保護するための木道など様々な案が地域の方々から出ています。みなさんからも活用のアイデアを募集しています。特に、同じく樹木を保存・活用する団体の皆さんからの先行事例などを参考に教えていただけるとありがたいです。

(注)まだ募集しています。

「目からウロコ」の御意見お待ちしています(御意見は、文化行政課までお願いします。)

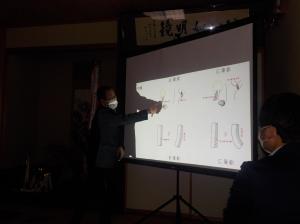

令和3年度 活動報告勉強会の様子(1枚目) 樹木医からの説明(2枚目)

令和4年度 活動報告会の様子 樹木医からの説明(3枚目)、ゲスト挨拶の様子(4枚目、5枚目)、主催者挨拶の様子(6枚目)

令和5年度 活動報告会の様子 樹木医からの説明(7枚目)、ケーブリングの説明(8枚目)、主催者挨拶の様子(9枚目)、ゲスト挨拶の様子(10枚目)

令和6年度 活動報告会の様子 主催者挨拶(11枚目)、樹木医からの説明(12枚目)、勉強会の様子(13枚目)、ゲスト挨拶の様子(14枚目)

上越市「地域の宝」をご覧ください。