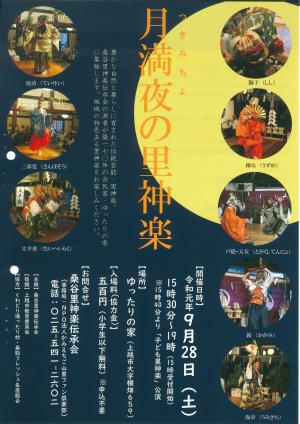

地域の子どもたちに舞いを指導する伝承会の皆さん(写真1枚目、2枚目)、月満夜の里神楽チラシ(写真3枚目)

里神楽は、神社の祭礼時に舞われ、通例十二番の舞が舞われることから、「十二の舞」と呼ばれています。

谷浜・桑取地区は、現在上越地域で舞継がれている里神楽の発祥の地と言い伝えられ、現在も春・秋の例祭には「十二の舞」が神前に奉納されています。

里神楽は古くから口伝により伝授されてきたもので、その発祥は定かではありませんが、祓い清めの舞のほかに、「古事記」「日本書紀」に記されている神話を題材としており、全体的に出雲流神楽の系統と言われており、さらに大陸的なもの、あるいは能狂言より取り入れられた要素も混然一体となり、この地方独自のものとなっています。

神楽は本来、神社の祭礼時に神様に奉納されるものですが、この地域に伝わる神楽は、人々の暮らしに寄り添い、住民が一体となる参加型の娯楽の一つとしての意味合いも強く、桑谷里神楽伝承会では、地域文化を代表するものの一つとして、地域の子どもたちへの伝承や「月満夜の里神楽講演会」での披露を通し、保存・伝承に努めています。

桑谷里神楽伝承会

地元神職を中心に里神楽の伝承活動を行っており、近年では、特定非営利活動法人かみえちご山里ファン倶楽部と協働し、地元愛を深めることに繋げるため、特に子どもたちを対象とした活動を積極的に行っている。

神楽は、この地域の暮らしに深く根付く神社のお祭りに欠かせないものです。笛や太鼓の音が生む雰囲気にいざなわれ、豊穣や健康に感謝し、祈り、神楽を楽しむ事で、人々は季節や生活の区切りを感じてきました。

未来の担い手となる子ども達が、生まれ育ったこの地に定着するには、地域に愛着と誇りを持ってもらうことが必要であると考えています。その手段のひとつとしてこの里神楽の魅力にふれ、伝承とともに地元愛を深めてもらいたいです。

上越市「地域の宝」をご覧ください。