古宮台場跡地に立つ石碑(1枚目)と台場跡付近から望める日本海(2枚目)

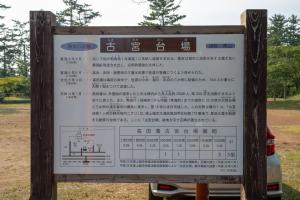

犀潟町内会館の近くにある古宮台場の説明看板(3枚目)とだいばま会の皆さん(4枚目)

犀潟駅前の案内看板(5枚目)、飛島カンゾウの苗植の様子(6枚目)

古宮台場は高田藩が築いた22か所の台場のうち、行野浜(現在の大潟区犀潟)にあった砲台場です。

寛政4年(1792年)、ロシア船が蝦夷地に来航したことを受け、江戸幕府が沿海の大名に海岸防備を命じました。

高田藩は領内の海岸に遠見番所と大筒台場(御台場)を築き、外国船を発見したら軍勢を出すことを決めました。文化6年(1809年)には、幕府の命令で佐渡の小木、相川、赤泊の三か所の防備のために総人数154人と大筒7挺を送りました。

また、天保14年(1843年)年には、外国船が渡来したときは領内から夫人足(ぶにんそく)約2500人、馬250疋(ひき)を出動させるように村々に命じました。

さらに、翌15年(1844年)に青海川(柏崎市)から市振(青野町)までの海岸に22か所の大筒台場と3か所の遠見番所を築きました。

現在は、砲台跡周辺の砂防林をボランティア団体「だいばま会」が整備しており、美しい日本海を眺めることができます。

ボランティア団体「だいばま会」

台場周辺砂防林の整備作業や海浜植物の保護育成に汗を流しています。

「犀潟駅から古(いにしえ)巡り」のリーフが完成しました。また、住民自治組織「まちづくり大潟」によって犀潟駅前に案内看板を設置しました。

地域の子ども達、保護者に声をかけ、令和5年11月3日に「飛島(とびしま)カンゾウ」の苗を80株ほど植えました。

既に植えたものは5月頃に開花し、黄色い花を咲かせています。

西に直江津港と火力発電所、東に弥彦・米山さん、はるか沖合に佐渡が見える緑の砂丘へ足を運んでください。

上越市「地域の宝」をご覧ください。