「食品ロス」とは、本来食べられるにもかかわらず、捨てられてしまう食べ物のことです。

10月の「食品ロス削減月間」をきっかけに、「食への感謝」と「もったいない」の意識を持ち、食品ロス削減のために、できることから始めましょう。

家庭で発生する食品ロスは大きく3つに分類されます。

国連サミットで採択された「SDGs」 17の国際目標のうち、食品ロスの削減が重要な柱の一つとされています。世界の貧困地域で飢餓が発生している一方で、先進国では、まだ食べられるものが大量に廃棄されています。

日本の食料自給率は、先進国の中で最低の水準にあるので、食料を大量に輸入しているのに、その多くを捨てていることになります。

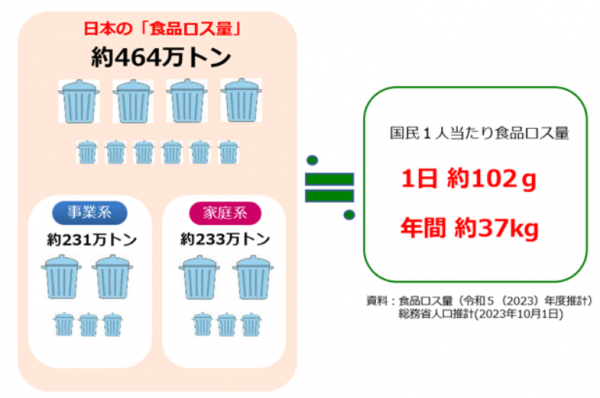

こうして捨てられた食品ロスの量(令和5年度推計値)は、全国で年間約464万トン(令和4年度推計値から8万トン減少)発生し、このうち食品関連事業者からは約231万トン(令和4年度推計値から5万トン減少)、一般家庭からは約233万トン(令和4年度推計値から3万トン減少)発生していると推計されています。これは、国民一人当たり、1日約102グラム年間約37キログラムの食べ物を捨てている計算になります。

出典 農林水産省 日本の食品ロスの状況(令和5年度推計値)

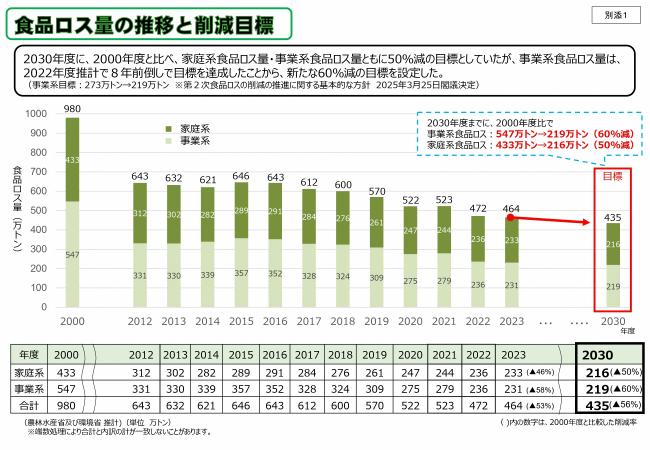

2030年度に、2000年度と比べ、家庭系食品ロス量・事業系食品ロス量ともに50%減の目標としていたが、事業系食品ロス量は、2022年度推計で8年前倒しで目標を達成したことから、新たな60%減の目標を設定した。

(事業系目標:273万トン→219万トン (注)第2次食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針2025年3月25日閣議決定)

食品ロス量の推移と削減目標 [PDFファイル/502KB]

出典:消費者庁(https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_education_cms201_250627_01.pdf)

食品ロスを減らすための小さな行動も、一人一人が取り組むことで、大きな削減につながります。

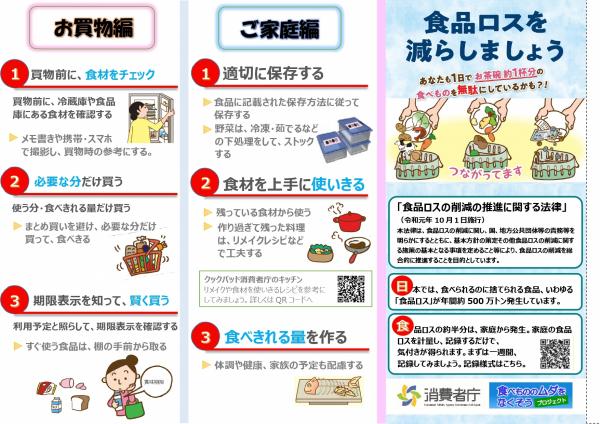

買物をした後に、冷蔵庫に同じ食材があったことに気づき、食材を余らせてしまうことが考えられます。無駄をなくすためにも、予め冷蔵庫や食品庫にある食材を確認するようにしましょう。買物前のちょっとした時間に、冷蔵庫内を、携帯電話のカメラで撮影しておくのもよいでしょう。

お得なまとめ買いをしたものの、使わずに、期限が過ぎてしまい捨ててしまうことが考えられます。必要な時、必要な分だけ買ったほうがお得な場合もあります。

スーパーで買物をする際、期限までの期間がより長いものを買おうと、棚の奥から商品を取ることもありますが、陳列棚の手前に並べられた賞味期限が近くなった商品を、積極的に購入しましょう。(てまえどり)

期限が短かかったり、切れてしまうと、お店で返品や廃棄してしまうので、お店での食品ロスが発生してしまいます。

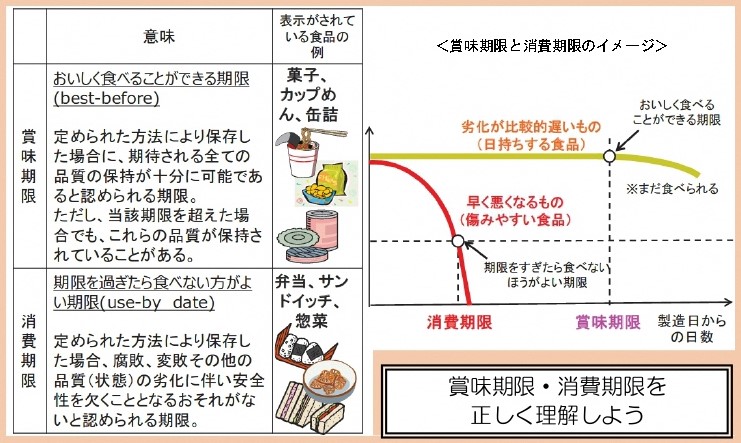

定められた方法により保存した場合に、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限。

ただし、この期限を超えた場合でも、これらの品質が保持されていることがある。

定められた方法により保存した場合、腐敗、変敗その他の品質(状態)の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限。

誤った方法で保存すると、食品の劣化が早くなる場合があります。保存は正しい方法で、食品をおいしく食べきりましょう。

一度に食べきれない野菜は、小分けに冷凍や乾燥保存をするなどして、食材を長持ちさせる工夫をしてみましょう。

新しく買ってきた物を先に使ってしまうと、残っている食材は傷んでしまう可能性があります。残っている食材から使い切るようにしましょう。

「冷蔵庫内の在庫一斉セール」と名付けて、冷蔵庫にあるものだけで料理してみましょう。

体調や健康、家族の予定を配慮し、必要な量だけ調理しましょう。

家族とのコミュニケーションで、食品ロスが出ないように工夫しましょう。

リメイクやアレンジレシピで、作り過ぎてしまった料理を食べきりましょう。

消費者庁が、「食材を無駄にしないレシピ」を、料理レシピサイト「クックパッド」の「消費者庁のキッチン」で紹介しています。

消費者庁 [食品ロス削減レシピ]もったいないを見直そう(外部リンク)<外部リンク>

生ごみはしっかり水切りを行い、重量を少なくすることで処理費用を削減できます。

食品ロス削減(お買物編・ご家庭編) [PDFファイル/1.24MB]

出典:消費者庁(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/pamphlet/assets/pamphlet_230920_0002.pdf)

料理の量を選べる店、食べきれない料理を持ち帰ることができるお店を選びましょう。

食べきってから次の料理を注文しましょう。

どうしても残してしまった料理は、お店と相談して持ち帰ることも検討しましょう。

乾杯後、席を立たずに料理を楽しむ時間を設けましょう。

閉宴前に、もう一度料理を食べきる時間を設け、幹事は「食べきり」を呼び掛けましょう。

食品ロス削減(外食編・宴会編) [PDFファイル/1.37MB]

出典:消費者庁(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/pamphlet/pdf/pamphlet_181130_0001.pdf)

食品関連事業者においても事業系食品ロスが年間約231万トン(令和5年度推計値)発生しています。

食品製造業、食品卸売業、食品小売業、外食産業の皆さんが取り組める情報を紹介します。

環境省 食品ロスポータルサイト 事業者向け情報(外部リンク)<外部リンク>