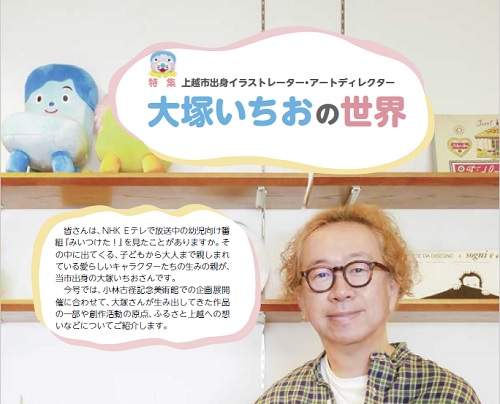

皆さんは、NHK Eテレで放送中の幼児向け番組「みいつけた 」を見たことがありますか。その中に出てくる、子どもから大人まで親しまれている愛らしいキャラクターたちの生みの親が、当市出身の大塚いちおさんです。

」を見たことがありますか。その中に出てくる、子どもから大人まで親しまれている愛らしいキャラクターたちの生みの親が、当市出身の大塚いちおさんです。

今号では、小林古径記念美術館での企画展開催に合わせて、大塚さんが生み出してきた作品の一部や創作活動の原点、ふるさと上越への想いなどについてご紹介します。

1968年(0歳)12月9日、上越市鴨島に生まれる。

1987年(18歳)県立高田北城高校を卒業後、デザインの道へ進むため上京。

1989年(21歳)80年代にイラストレーターの登竜門として知られていた雑誌「イラストレーション」の公募展「ザ・チョイス」に入選。

2005年(37歳)「GIONGO GITAIGO J”ISHO」(ピエ・ブックス)で東京アートディレクターズクラブの「東京ADC賞」を受賞。

2009年(41歳)NHK Eテレ「みいつけた 」のキャラクター、セット、衣装、番組ロゴのデザインなど番組全体のアートディレクションを手がける。

」のキャラクター、セット、衣装、番組ロゴのデザインなど番組全体のアートディレクションを手がける。

2012年(44歳)映画監督・是枝裕和氏との共著「クーナ」(イースト・プレス)を出版。

2014年(46歳)Jリーグ川崎フロンターレの「ファミリーアートディレクター」に就任。

2017年(49歳)上越妙高駅お出迎えキャラクター「ウェルモ」誕生。

2018年(50歳)NHK連続テレビ小説「半分、青い。」オープニング映像のイラストをデザイン。

2020年(52歳)ニッポン放送のキャラクター誕生。

2022年(54歳)BSN新潟放送メインキャラクター「ハレッタ」誕生。

2023年(55歳)脚本家・宮藤官九郎氏との共著「グローイング アップップ」がNHK出版より出版される。

大塚さんがこれまでに手がけたキャラクターやイラストレーションは、そのユニークな形や色合いなどから、多くの人を引き付けています。展覧会に先立ち、魅力的な作品の一部をご紹介します。

」

」 (左からサボさん、スイちゃん、コッシー)

(左からサボさん、スイちゃん、コッシー)

4歳ごろからの幼児が、楽しみながら学べる教育的エンターテインメント番組「みいつけた 」のキャラクターデザイン・セット・衣装・タイトルロゴを担当しました。平成23年(2011年)には、当番組が教育コンテンツの国際コンクール「日本賞」で幼児向けカテゴリーの最優秀賞を受賞しました。

」のキャラクターデザイン・セット・衣装・タイトルロゴを担当しました。平成23年(2011年)には、当番組が教育コンテンツの国際コンクール「日本賞」で幼児向けカテゴリーの最優秀賞を受賞しました。

コッシー誕生秘話

番組企画時、キャラクターを作ることになった大塚さん。子どもの頃、母親とバスで買い物に行ったときに車窓から見えた「バス停の椅子」の記憶から着想を得て、「コッシー」を生み出しました。

北陸新幹線「上越妙高駅」開業当日に来訪客をお出迎えするイメージキャラクターとして、平成27年(2015年)3月14日に誕生しました。当初は「モグラくん」と呼ばれていましたが、愛称を募集し、英語で「ようこそ」を意味する「ウェルカム」と「モグラ」を足して「ウェルモ」と名付けられました。

上越妙高駅自由通路で皆さんをお出迎えしています。(9月4日(水曜日)~11月24日(日曜日)の間は小林古径記念美術館にお出かけします。)

50代からの女性が読者の生活情報誌「ハルメク」の表紙も、大塚さんが手がけています。これまでにデザインした表紙の数は、令和6年7月でなんと100号に。

毎月、色彩豊かで季節感のあるデザインが読者を明るい気持ちにさせてくれます。本誌中のコーナー「表紙のココロ」には、大塚さんが表紙に込めた想いがつづられています。

子どもの頃はどちらかというと活発で、夏は野球をしたり、冬にはよく金谷山にスキーに行っていました。絵は物心が付く前からよく描いていたと思います。

小学校では低学年の頃から、描いた絵を褒めてもらっていた記憶がありますね。5年生になるときに引っ越しをして東本町小学校に通うことになったのですが、僕が描いた絵を見てみんなが驚いてくれたり、「すごいね」と言ってくれたりということがあって。あるとき、漫画を描いていた数人のグループから「一緒に漫画を描かない 」と誘われ、友達の家に集まって一緒に漫画を描くようになりました。

」と誘われ、友達の家に集まって一緒に漫画を描くようになりました。

それ以降、自分の中で絵を描くことの比重がだんだんと増していき、中学校から高校卒業までの6年間は美術部に入って、夢中になって絵を描いていましたね。

高校卒業後も好きな絵を描き続けたいと考え、絵に近いところで、仕事として成り立っているものは何かと考えたときに思い浮かんだのが、「デザイン」や「イラストレーター」でした。

東京のデザイン専門学校に進学したのですが、親には「卒業したらデザイナーになって就職して、ちゃんとした会社で働くよ」と言いながら、本心ではイラストレーターとして独り立ちできたらと考えていました。

2年生の秋には早々と就職先が決まっていたのですが、就職先から「春からよろしくね」と言われた瞬間から、「あれ 本当はイラストレーターになりたかったんじゃなかったっけ

本当はイラストレーターになりたかったんじゃなかったっけ 」という思いが強くなり、結局、決まっていた就職先にお断りの連絡をして、研究生として1年間、専門学校に残ることとなりました。当然、就職先からはとても怒られました。決めた以上は1年以内に結果を出さなければと思い、必死に頑張りました。

」という思いが強くなり、結局、決まっていた就職先にお断りの連絡をして、研究生として1年間、専門学校に残ることとなりました。当然、就職先からはとても怒られました。決めた以上は1年以内に結果を出さなければと思い、必死に頑張りました。

僕はラッキーなことに、イラストレーターの登竜門的なコンテストで早くに入選を果たすことができ、それが自信にもなりました。

この入選をきっかけに少しずつ仕事をもらえるようになりましたが、25歳で企業のPR誌の表紙を1年間描く仕事をいただくまでは、面白そうな作品を作っている事務所やアートディレクターを探してはアポイントメントを取って絵を見てもらいに行くということをしながら、アルバイトも続けていました。

僕は仕事が欲しいから絵を描いているというよりは、純粋に絵が好きで描いているという感じだったので、それが伝わったのか、訪ねて行った先の人と仲良くなることが多かったんです。そうした縁から、表紙の仕事もいただけたのではと思います。

上越市内のアトリエでの一枚。多くの人に親しまれる作品の創作は、市内でも行われている。

皆さんにワクワクや元気を与えるのが僕の仕事だと思っているので、仕事をする上では、まず自分が楽しむことを心がけています。依頼を受けて仕事をするときも、ただ依頼どおりに描くのではなく、「こっちのほうがより喜んでもらえると思いますが、どうですか 」とすすんで提案したり、クライアントと意見を交わしたりしながら作り上げていっています。

」とすすんで提案したり、クライアントと意見を交わしたりしながら作り上げていっています。

NHKEテレの「みいつけた 」も、番組名も内容もまだ決まっていない企画段階から声をかけてもらい、NHKのスタッフや幼児心理学の専門家など、大勢の関係者と1年以上議論を重ねて生まれたものです。 皆さんおなじみの「ウェルモ」も、今から9年前、平成27年(2015年)3月の上越妙高駅開業日当日にボランティアの皆さんが着用する、Tシャツなどのデザインを依頼されたのがきっかけでした。ただグッズを作るのではなく、「駅に来た人を出迎えるキャラクターがいれば、より駅に愛着を持ってもらえるのでは」との思いから、「ウェルモ」が生まれました。

」も、番組名も内容もまだ決まっていない企画段階から声をかけてもらい、NHKのスタッフや幼児心理学の専門家など、大勢の関係者と1年以上議論を重ねて生まれたものです。 皆さんおなじみの「ウェルモ」も、今から9年前、平成27年(2015年)3月の上越妙高駅開業日当日にボランティアの皆さんが着用する、Tシャツなどのデザインを依頼されたのがきっかけでした。ただグッズを作るのではなく、「駅に来た人を出迎えるキャラクターがいれば、より駅に愛着を持ってもらえるのでは」との思いから、「ウェルモ」が生まれました。

「ウェルモ」は上越妙高駅のお出迎えキャラクターですが、駅以外でも皆さんから親しんでもらえる場所があったらいいなと考えていました。また、北陸新幹線の開業によって、以前よりも頻繁に上越に来るようになってから、子どもの頃に慣れ親しんだ雁木通りの町並みに、だんだんと空き家や空き地が目に付くようになってきたのを寂しいなと思っていました。雁木通りがにぎわうために僕ができることはないかと考えたとき、「ウェルモ」が店長を務めるコーヒーショップを開くことを思いつきました。僕の事務所は東京にありますが、今ではコーヒーを焙ばいせん煎するために月に2回は上越に帰ってきています。上越では、コーヒーショップの近くに借りているアトリエで仕事をしたり、関川の堤防を散歩して自然に癒されたりしています。また、夜にはよく仲町で地元のおいしい食べ物とお酒を楽しんだりもしています。

大塚さんが手がける「DIGMOG COFFEE」(仲町4)。キャラクターグッズやオリジナルのブレンド豆も購入でき、おすすめは浅煎りの「モグモグ」ブレンドと、深煎りの「ディグディグ」ブレンドだそう。

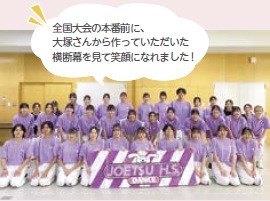

市内でもいくつか仕事をさせてもらっています。最近では、上越高校ダンス部のチームロゴや横断幕をデザインさせてもらいました。上越高校のサッカー部のイベントでダンス部の皆さんのパフォーマンスを見に行ったのがきっかけで、後日顧問の先生から「全国大会に向けて、チームロゴや横断幕をデザインしてもらえませんか」と依頼がありました。お話をいただいたとき、全国大会という素晴らしい舞台に向かって頑張っているみんなの姿と、イラストレーターになることを夢見て上京した若い頃の自分とが重なり、上越市出身者としてみんなをぜひとも応援したい、少しでも力になりたいという思いで依頼をお引き受けしました。

これからも、夢を叶えるために頑張っている若い人が前向きな気持ちになれるように、何かお手伝いできることがあれば関わっていきたいと思います。

上越高校ダンス部の皆さんと大塚さんがデザインした横断幕。おそろいのTシャツには、チームロゴがあしらわれている。

普段地元を離れて暮らしている僕からすると、上越ってすごく豊かなまちだと思うんです。四季がはっきりしていて、自然の移ろいを感じることができますし、米、魚、野菜やお酒はどれもおいしいです。また山菜などの季節のものも都会ではなかなか食べることができません。上越に住んでいると当たり前のことかもしれませんが、とても誇らしいことだと思います。

今回、そんな大好きな上越で展覧会を開催することになり、とてもうれしく思っています。これまで僕がワクワクしながら描いてきた、「へんてこで特別」なキャラクターやイラストなどの作品たちが美術館のあちこちにたくさん展示されるので、ぜひ足を運んでみてください。

これまでに大塚さんが手がけた作品を美術館いっぱいに展示します。

大塚さんの生み出したへんてこで特別な世界をお楽しみください。

ところ:小林古径記念美術館(高田城址公園内、電話:025-523-8680)

日時:9月14日(土曜日)~11月24日(日曜日)午前9時~午後5時 (注)11月14日(木曜日)~24日(日曜日)は午後7時まで延長)

休館日:月曜日(祝日の場合はその翌日)

入館料:一般700円、小・中・高生350円(幼児、市内小・中学生は無料)

トークセッション

とき:9月22日(日曜日・祝日)午後1時~

講師:大塚いちお氏、中村憲剛氏(元プロサッカー選手)

定員:70人(申込順)

費用:無料(入館料別途)

申込:9月4日(水曜日)以降にメールで申し込み

デザインワークショップ

とき:10月13日(日曜日)

小学生:午前10時~

中学生以上:午後2時~

講師:大塚いちお氏

定員:各回10人(申込順)

費用:1,000円(入館料含む)

申込:9月10日(火曜日)以降にメールで申し込み

アーティストトーク

展示室をめぐりながら、作品や制作について語っていただきます。

とき:10月26日(土曜日)

親子:午前11時~

一般:午後2時~

講師:大塚いちお氏

費用:無料(入館料別途)

トークセッション、デザインワークショップのイベントは事前申し込みが必要です。

次の1~4を明記の上、メールで申し込んでください。(その他のイベントはホームページをご覧ください。)

申し込み先:kokei-koza@city.joetsu.lg.jp (迷惑メール防止のため、@を全角にしています。メール送信時は@を半角にしてください)

問合せ:産業立地課(電話:025-520-5737)

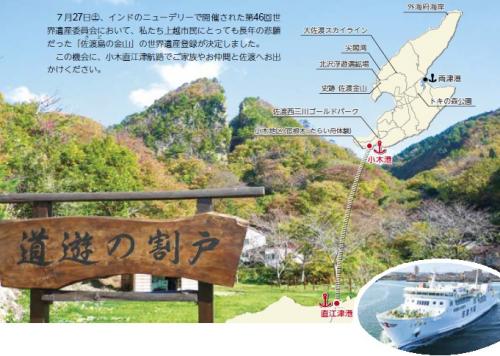

7月27日(土曜日)、インドのニューデリーで開催された第46回世界遺産委員会において、私たち上越市民にとっても長年の悲願だった「佐渡島の金山」の世界遺産登録が決定しました。

この機会に、小木直江津航路でご家族やお仲間と佐渡へお出かけください。

直江津 小木間を2時間40分で運航します。ゆったりとした時間の中、船上からの眺めも旅の楽しみの一つです。

小木間を2時間40分で運航します。ゆったりとした時間の中、船上からの眺めも旅の楽しみの一つです。

運航ダイヤ(年内の運行は11月17日(日曜日)まで)

直江津発7時10分 小木着9時50分、小木発10時35分

小木着9時50分、小木発10時35分 直江津着13時15分

直江津着13時15分

直江津発14時 小木着16時40分、小木発17時25分

小木着16時40分、小木発17時25分 直江津着20時5分

直江津着20時5分

運賃(片道)9月末までの料金

特等:大人 7,970円、小児 3,990円

1等:大人 5,020円、小児 2,510円

2等:大人 3,170円、小児 1,590円

自動車航送やペットとの乗船などのほか、最新の料金は佐渡汽船ホームページ(外部リンク)<外部リンク>でご確認ください。

問合せ:魅力創造課(電話:025-520-5740)

上越妙高駅や直江津駅、市役所木田庁舎に掲出しています(8月30日(金曜日)まで)

金山にちなみ、黄金色にライトアップしています(8月31日(土曜日)までの土曜日、日曜日)

頸城自動車の路線バスをラッピング。上越大通り線などで運行中です(令和7年2月8日(土曜日)まで)

問合せ:市民安全課(電話:025-520-5660)

日頃から各種ハザードマップを確認し、避難方法や避難場所などを知っておくとともに、地域で防災訓練を繰り返し行うことで、いざ地震や土砂崩れなどの災害が起きたときには被害を最小限に抑えることができます。今号では、地域での防災への取り組み状況や、地域の防災力を高めるための市の支援制度について紹介します。今後に備え、地域ぐるみで防災について考え、取り組んでみませんか。

これまで幾度も洪水・浸水を経験している港町では、いつ起こるか分からない災害に備えて毎年防災訓練を行っています。災害が起きた際は、住民に避難の有無、避難に要した時間などをアンケートで聞き取り、毎年の訓練に生かしています。今回の地震後に行ったアンケートでは、これまでの訓練の成果が生かされ、津波警報が出る前に避難できた人がいた一方で、避難場所を間違えた人や、体調が悪く避難できなかった人がいたことが分かりました。

今後はこれらの課題を踏まえ、地図を使った「図上訓練」で誰がどこにどのように避難するかお互いに確認し合うとともに、自力で避難できない人の避難方法について検討していく予定です。

今回の地震では、発災直後の避難行動や避難所の運営、外国人市民への対応などを訓練どおり行うことができませんでした。そのため、自主防災組織内で決めていたこれまでの役割を改めて整理するとともに、町内の皆さんには、災害時に自分や家族がどう行動するのかを確認してもらうため、防災行動計画(マイ・タイムライン)の作成をお願いしています。

また、避難に支援が必要な高齢者などについては、誰が声がけをして避難誘導を行うのかを地図に落とし込む「支え合いマップ」の作成を進めているほか、外国人市民については、災害時の意思疎通で困らないよう、日頃から食事会など交流イベントを開催し、関係づくりを進めています。

以下の観点で、改めて一人一人が確認するとともに、地域が一丸となって取り組みましょう。

各ハザードマップで自宅や勤務先周辺の災害の危険性を確認しましょう。また、避難経路に危険箇所がないか、地域で避難の際に支援が必要な人がいないかなどの確認も重要です。

さまざまな災害が発生する原因や過去の被災事例などを学びましょう。また、一人一人が命を守るために、防災情報の入手方法や、避難する際に注意すべき点を学ぶことも大切です。

「防災アドバイザー」を派遣します

防災アドバイザーが地域の防災活動をサポートします。費用は無料ですので、市民安全課までお気軽にご相談ください。

詳しくは、防災アドバイザーを派遣します(市民安全課)をご覧ください。

非常持出品や備蓄品の用意、防災行動計画(マイ・タイムライン)の作成を検討しましょう。また、避難などに必要な資機材を整え、日頃の防災訓練で使い方などを確認し、災害に備えましょう。

「上越市防災資機材整備補助金」をご活用ください

市内の町内会を対象に、災害時の避難や防災訓練の実施に必要な防災資機材購入費用を補助します。

詳しくは、町内会の防災資機材購入を補助します(上越市防災資機材整備補助金)(市民安全課)をご覧ください。

第1部 「上越地域で予測される地震・津波災害 」

講師:卜部 厚志 氏(新潟大学教授、災害・復興科学研究所所長)

第2部 「震災時の久之浜、そしてその後」

講師:石川 弘子 氏(いわき語り部の会)

榊原家第17代御当主の榊原政信さん、愛知県豊田市の太田市長、群馬県館林市の多田市長、兵庫県姫路市の清元市長をお招きして開催しました。

この懇談会は、昭和60年に当時の豊田市長の発案で「榊原康政公にまちづくりを学ぼう」と、榊原家にゆかりの深い四市で発足して以来、毎年四市が持ち回りで開催しています。今年は「脱炭素社会の実現に向けた取り組みについて」をテーマに、四市の状況について発表し、意見交換を行いました。

上越市とカウラ市にはともに、戦時中、市内にあった捕虜収容所で大勢の兵士が亡くなったという歴史があります。平和を願う両市民の交流がきっかけとなって平成15年に「平和友好交流意向書」を調印し、友好関係を築いてきました。

昭和19年のカウラ捕虜収容所日本兵集団脱走事件の発生から80周年となる今年、カウラ市からの招待を受け、小田副市長が慰霊式典に参列し、オーストラリア人戦争墓地と日本人戦争墓地において献花を行いました。