日本有数の豪雪地帯として知られる上越市。一年の約三分の一が雪に覆われるこのまちに暮らす私たちにとって、春を迎える喜びは格別です。

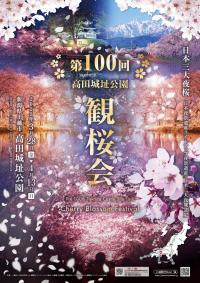

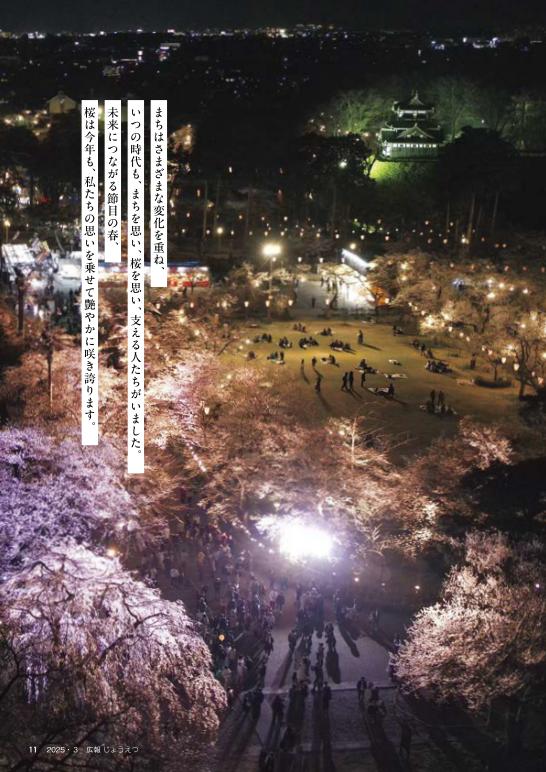

そんな春の代名詞といえば、市内各地で咲き誇る「桜」。中でも、上野恩賜公園、弘前公園と並び「日本三大夜桜」に称される高田城址公園の桜は、衰退しかけたまちの再興を願って行動を起こした、先人たちにその起源を辿たどることができます。

間もなく始まる「高田城址公園観桜会」は今年、記念すべき第100回。本号では、桜にまつわるまちの歴史や公園の桜を次代につなぐ長寿命化の取り組み、「お越しになる人に喜んでもらえるように」と、さまざまな取り組みで観桜会を支えてくださる皆さんを紹介します。

問合せ:上越市公文書センター(電話:025-528-3110)

公文書センターが平成30年3月から4月にかけて高田図書館で開催した所蔵資料出前展示「観桜会の起源とこれまでの歩み」の資料から、高田城址公園の桜にまつわるエピソードを紹介します。

江戸時代、越後国の中でも有数の城下町として栄えた高田は、明治政府による廃藩置県などを経て、政治・経済の中心地としての地位を失っていました。

高田町は、町勢の立て直しを図るために陸軍第十三師団の誘致に乗り出し、明治41年(1908年)11月、高田城跡へ師団の入営が実現します。高田連隊区管内の在郷軍人団(予備役・後備役・退役など現役を離れた軍人の組織)は、これを祝して管内の在郷軍人団体に寄付金を募り、「明治42年(1909年)4月12日、師団司令部に桜の苗木2千本を寄付する願書を提出した」と、当時の高田新聞に書かれています。これが現在の観桜会につながる最初の桜といえるでしょう。

第十三師団の入営によって高田町の人口は増加。経済も活発になり、明治44年(1911年)9月1日、高田市が発足しました。

桜の苗木が植えられてから5年後の大正3年(1914年)には、花が咲きそろうようになり、同6年には師団によって偕行社(旧高田城二の丸に建てられた将校の集会所で、現在の小林古径記念美術館の辺り)の庭内と司令部構内(高田城の本丸跡、現在の上越教育大学附属中学校一帯)が開放されます。これ以降、一般市民も中に入ってお花見ができるようになりました。

ただし、開放されたのはわずか3日間で、観覧時間も午前8時から午後4時までと限定されていました。また、露店は外堀より内側には入れないなど多くの制約があり、当時の高田日報は「普通のお花見気分を味わうことは絶対に不可能」と伝えています。 大正11年(1922年)には桜の公開が4日間に延長され、偕行社庭内での露店の営業も許可されるなど、制約は徐々に緩和されていきました。

大正13年(1924年)のお花見を前に、呉服町(現在の本町2、3丁目の辺り)の有志が偕行社の庭内と榊神社前に「アーク灯」を設置しました。桜の公開期間はこの年から10日間になり、アーク灯が灯された偕行社庭内の観覧時間も、午前0時までに大幅に延長されます。こうして、明かりのもとで夜桜を楽しむ「夜桜会」が始まりました。

第一次世界大戦後の軍縮の機運などを受けて、第十三師団は大正14年(1925年)5月1日をもって廃止されることとなりました。「師団の花見」が最後となるこの年、高田商工会と高田実業連合会の計画のもと、「司令部通り(現在の本町3丁目三差路から上越大通り・大手町交差点までの区間)」から偕行社までの沿道と偕行社内に、広告入りの「ぼんぼり」が灯されました。

大正末期〜昭和初期のものと思われる絵葉書からは、当時の観桜会の様子が伺える。

左「偕行社内ノ夜桜」、 右「城址の桜」。右奥の建物が「偕行社」(いずれも公文書センター所蔵)

第十三師団が廃止された翌年の大正15年(1926年)、現在まで続く「観桜会」が始まりました。このときの主催団体は高田商工会・高田実業連合会・高田各宗教連合会です。第十三師団に代わって入営した歩兵第十五旅団司令部からは、従来と同様に司令部構内と偕行社庭内が開放され、民謡大会や絵画展、農具展覧会など多彩な催し物も行われました。

この年、川合直なお次つぐ高田市長が高田日報に「長良川の鵜飼(現岐阜県岐阜市)、厳島の灯篭(現広島県廿日市市)と、まず日本の三夜景と称してよかろう」と観桜会の感想を寄せ、これ以降、市民の間で「日本三夜景」の呼び名が用いられるようになりました(現在の「日本三大夜桜」が使われたのは、平成14年(2002年)が最初)。

その後、アジア太平洋戦争の戦局悪化に伴い、昭和19年(1944年)とその翌年は観桜会が中止されますが、終戦翌年の昭和21年(1946年)には再び開催されました。

戦後間もない昭和23年(1948年)4月、「心とまちを美しく磨く」を目的に、勤労青年有志20名余りによって「高田を美しくする会」が結成されました。同会が桜の本数を数えたところ、1200本ほどに減少していたため、寄付を募り、昭和25年(1950年)からの4年間で新たに570本の桜を植えるとともに、冬囲いなども行いました。この会の活動は、その後の植栽と保全活動の先駆けとなりました。

明治期に桜が植えられて以降、春にはお花見を楽しむ場所として親しまれてきた高田城跡は、昭和25年11月に「高田公園」となり、29年2月には県指定史跡にもなりました。昭和46年(1971年)4月29日には上越市が発足。9年後の55年(1980年)には、桜が「市の木」に指定されました。平成5年(1993年)には高田城三重櫓が、14年(2002年)には極楽橋が復元され、令和2年(2020年)には名称を「高田城址公園」と改め、今日に至ります。

昭和44年(1969年)の観桜会。当時の高田公園には動物園があり、左手奥にケージが写っている。

問合せ:都市整備課(電話:025-520-5766)

ソメイヨシノの寿命は60年程度といわれており、高田城址公園には、すでにその年数を超えていると考えられる桜もあります。そのため、市では公園の桜を「桜の名所」にふさわしい良好な状態で管理すること、計画的な世代更新を実施することを目的として、平成26年3月に「高田公園(城址公園)桜長寿命化計画」を策定しました。この計画に基づき、「桜守」を配しての桜の日常管理や、市民の皆さんと一緒に行う桜の保全活動・魅力発信などに取り組んでいます。今後も市民の皆さんや専門家と連携しながら、桜の維持管理を進めていきます

桜プロジェクトJリーダー 鈴木さん

桜プロジェクトJリーダー 鈴木さん

「高田城址公園の桜を100年後に残そう 」をスローガンに、平成26年度に発足したのが、市と市民との協働の取り組み「桜プロジェクトJ」です。毎年、桜が散った後に行う肥料やり「お礼れいごえ肥」や落ち葉を使った腐ふ葉よう土ど作りなど、季節ごとの桜の手入れを行っています。また、近年は地球温暖化の影響もあり、今まで以上に木が弱っていることから、現状を踏まえて、夏の水やりなど、より桜に寄り添った活動にも取り組んでいます。桜を守り、後世に伝えていくには、まずは一人でも多くの市民の皆さんから桜とこの活動に興味・関心を持っていただくことだと思っています。お気に入りの桜を見つけ、見守って欲しいですし、春から一緒に活動してくださる方をお待ちしています。

」をスローガンに、平成26年度に発足したのが、市と市民との協働の取り組み「桜プロジェクトJ」です。毎年、桜が散った後に行う肥料やり「お礼れいごえ肥」や落ち葉を使った腐ふ葉よう土ど作りなど、季節ごとの桜の手入れを行っています。また、近年は地球温暖化の影響もあり、今まで以上に木が弱っていることから、現状を踏まえて、夏の水やりなど、より桜に寄り添った活動にも取り組んでいます。桜を守り、後世に伝えていくには、まずは一人でも多くの市民の皆さんから桜とこの活動に興味・関心を持っていただくことだと思っています。お気に入りの桜を見つけ、見守って欲しいですし、春から一緒に活動してくださる方をお待ちしています。

(左から)

あなたも参加しませんか

令和7年度の活動日程は、決まり次第ホームページでお知らせします。参加方法など詳しくは、高田城址公園の桜を100年後に残そう「桜プロジェクトJ」をご覧ください。

市内の小学4〜6年生が参加し、緑や自然とのふれあいを通じて自然を大切にすることを学び、豊かな心を育てることを目的に活動する「上越緑の少年団」。例年、観桜会終了後の4月に、環境保全団体「エコ・グリーン」の皆さんと一緒に桜の観察会とお礼肥を行っています。

令和6年度は、団員33名が桜の観察とお礼肥を実施。固い地面に苦戦しながらも器具を使って穴を開けていき、35本の桜に栄養を補給。

あなたも参加しませんか

令和7年度の団員を募集しています。詳しくは、上越緑の少年団の紹介をご覧ください。(問合せ:農林水産整備課(電話:025-520-5759))

「手入れをする側になって、きれいだなと眺めていた桜が実はこんなにも腐り、傷んできていたのかと驚きました」と話す小山桜守。桜の管理を樹木医に教わり、これまで桜と向き合ってきた経験から、「桜を腐らせる原因の一つは「腐朽菌」という菌で、人間に例えると進行性の「がん」のようなものです」と教えてくれました。放っておくと徐々に進行し、最後は枯れてしまうため、傷んだ部分を早期に発見し、早期に剪せんてい定を行うよう心がけています。

「桜が大好きで、毎年のお花見が生きがいです」と話す福島市出身の板倉桜守は、小さい頃から家族で楽しみにしていた地元の中学校の桜が、今では見る影もなくなるほど弱ってしまったのを見て、桜守の仕事の必要性を感じていたそう。そんな折、上越市での桜守の募集を知り、「高田城址公園の桜を、次の世代の人たちからも楽しんでもらえるように」との思いから、昨年8月に桜守に。

今後について2人は「今ある桜は寿命を延ばし、新しく植える桜にもしっかり手をかけて健全に育てていく。ボランティアの皆さんの手をお借りしながら、この二つに並行して取り組んでいきます」と話し、今日も観桜会に向け作業を進めます。

秋に落葉し桜が咲くまでの間は傷んだ枝の剪定を行い、桜の開花時期には、毎年決まった木・枝で花数の調査を行います。観桜会が終わると木の一本一本に「お礼肥」を行い、弱った桜の手当てをしたり夏には水をあげたりと、1年を通じて桜の管理を行っています。

(左から)傷んだ枝をチェーンソーで剪定。切った跡には殺菌剤を塗布。

問合せ:ふるさと応援室(電話:025-520-5625)

市では、ふるさと納税の使途の一つに「高田城址公園の桜の保全、公園整備」を設けており、全国各地から寄付をお寄せいただいています。寄付金は、ここで紹介した「桜プロジェクトJ」や桜守の活動の財源としても活用しています。

「高田城址公園の桜の保全、公園整備」を使途として寄付いただいた「ふるさと納税」の件数と寄付額

(令和4年度:333件・5,689,780円、令和5年度:570件・9,858,415円、令和6年度12月末時点:731件・16,651,960円)

寄付者からの応援コメント

(福岡県から)

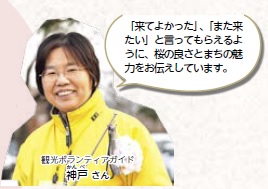

(福岡県から) 観光ボランティアガイド 神戸さん

観光ボランティアガイド 神戸さん

会期中は北海道から九州まで、大勢の方が日本各地からはるばる上越に来てくださっています。近年は、海外からのお客様をご案内する機会も増えました。たくさんの人の手で守られてきた桜ですので、私たちはガイドの活動を通じてその魅力を伝え、次の100年につなげられるよう、取り組んでいきます。

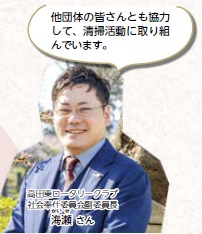

高田東ロータリークラブ社会奉仕委員会副委員長 海瀬さん

高田東ロータリークラブ社会奉仕委員会副委員長 海瀬さん

観桜会での清掃活動は、今から約40年前、クラブ会員の発意から、社会奉仕の取り組みとして始まりました。近年ではお花見のマナーも良くなってきており、ごみは以前と比べ目立たないようになってきています。これからも公園をきれいな状態で保っていくために、仲間と一緒にこの活動を続けていきたいです。

上越教育大学附属中学校 小池さん・小川さん

上越教育大学附属中学校 小池さん・小川さん

小池さん

地域の魅力発信と地域振興について学ぶ「総合学習」で、現在の2年生全員で観桜会期間中にさまざまな活動をしました。「来場者の皆さんがきれいな公園で桜を見てもらえるように」と考え行った清掃活動では、予想以上にたくさんのごみが落ちていたことに驚きました。公園内にごみがなくなれば、桜もよりきれいに見えると思います。たくさんの人から公園のきれいな桜を見てもらいたいので、これからも清掃活動を続けていくことが大切だと感じました。

川田さん

観桜会を盛り上げるために私たちに何ができるかをみんなで考え、公園内でパネルを使って上越の魅力をお越しいただいた皆さんに紹介したり、スタンプラリーを行ったりしました。皆さんが楽しんでいる姿を見て、「やってよかった 」と達成感でいっぱいになりました。これからも自分たちにできることを続けて、いつまでもみんなで桜を楽しめるようにしていきたいです。

」と達成感でいっぱいになりました。これからも自分たちにできることを続けて、いつまでもみんなで桜を楽しめるようにしていきたいです。

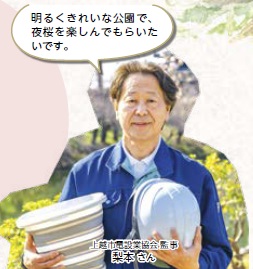

上越市電設業協会 監事 梨本さん

上越市電設業協会 監事 梨本さん

私たちの活動は、昭和46年頃、公園に街路灯が新設されたことがきっかけで始まりました。「夜桜を見に来る皆さんに、きれいな街路灯のもとで桜を楽しんでもらいたい」との思いで毎年取り組んでいます。高田には、春の桜以外にも四季折々の魅力がありますので、一年を通じてたくさんの人から足を運んでもらいたいですね。

問合せ:公益社団法人上越観光コンベンション協会(電話025-543-2777)、観光振興課(電話025-520-5741)

各イベントの詳細は、決まり次第「上越観光Navi」(外部リンク)<外部リンク>でお知らせします。

(注)交通規制実施中、路線バスは迂回運行します。詳しくは各路線バス会社に問い合わせてください。

終日

午後6時~7時

午前10時~午後9時

市では4月13日(日曜日)まで、第100回の節目を祝い、歴史ある観桜会を未来につなげるために実施する「記念植樹」などの記念事業を応援いただく「クラウドファンディング」を実施中です。お寄せいただ

く寄付金は、記念事業の運営費に充てられます。

問合せ:ふるさと応援室(電話:025-520-5625)

「上越観光Navi」(外部リンク)<外部リンク>では、有名な桜の名木からローカルなお花見スポットまで、市内各地の桜スポットを紹介しています。この春は、桜スポット巡りにお出かけください。

問合せ:交通政策課(電話:025-520-5632)

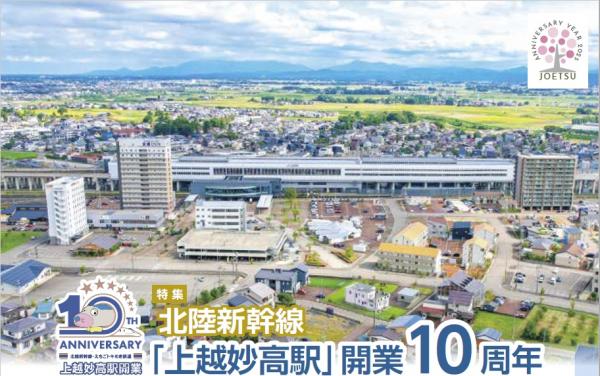

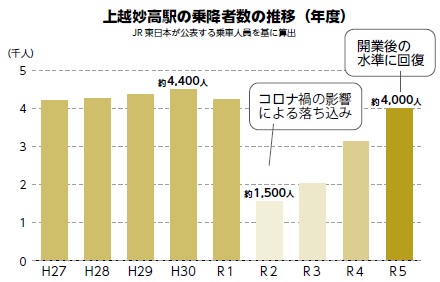

令和7年3月14日、北陸新幹線「上越妙高駅」は開業10周年を迎えます。平成27年の開業以降、新幹線の乗降者数は毎年増加し続け、平成30年度には約4,400人に達しました。その後、コロナ禍の影響により、令和2年度には約1,500人まで落ち込んだものの、令和5年度には約4,000人にまで回復しました。

上越妙高駅は、開業以来多くの人たちに利用され、今日では、市外から上越市へ訪れた人たちの玄関口にもなっています。

北陸新幹線をご利用ください

東京駅まで約1時間50分、金沢駅までは乗り換えなしで約1時間、そして、令和6年3月の敦賀駅延伸により、大阪駅まで約3時間30分で結ばれるようになりました。

新幹線は市外、県外への観光や出張以外に、通勤・通学でも使われています。令和5年度には上越妙高駅を乗車駅とする新幹線の定期券利用者が約170人と過去最多になり、新幹線を利用した通勤・通学が定着してきたことが伺えます。また、市では市外の大学・専門学校に通う学生を支援するため、通学定期券の購入代金を奨学金として貸与する「上越市定住促進奨学金貸付事業」(多文化共生課)を実施しています。これまでに延べ133人がこの奨学金を活用し、市内に居住しながら、市外、県外の学校へ通っています。

富山大学2年 佐藤さん

富山大学2年 佐藤さん

「定住促進奨学金」を活用して、富山大学に通っています。通学には片道1時間ほど掛かりますが、乗車中は趣味の読書をするなど有意義に過ごしています。知らない土地で暮らす不安や一人暮らしの不便さに煩わされることなく、住み慣れた土地に暮らしながら学業に専念できています。

市では、上越妙高駅周辺地域を首都圏や北陸・関西地方を結ぶ玄関口として位置付け、ホテルや温浴施設、飲食・物販施設、レンタカーの営業所など、駅利用者の利便性を高める環境整備のために、事業者の誘致活動に取り組んでいます。現在、駅周辺の商業地区の約8割がすでに利用されています。コワーキング施設やオフィスビルが建設され、IT企業などの進出が進んだことで、近年では中高生を対象としたプログラミング教室や除雪機の遠隔操作実証実験が行われるなど、IT技術を活用したさまざまな取り組みの拠点化が進んでいます。

クラスメソッド株式会社 植木さん

クラスメソッド株式会社 植木さん

上越妙高駅西口で情報システム関連の業務を行っています。近年では、地元に就職する人を増やしたいという思いから、市内の専門学校での指導やプログラミング教室の開催などIT人材の育成にも取り組んでいます。「ここに来ればコンピューターについてなんでも分かる」駅周辺をそんな場所にできたらいいなと思っています。

令和7年3月15日(土曜日)午前10時から午後4時

上越妙高駅及びその周辺

NGT48

NGT48 ETR 推し駅プロジェクト トーク&クイズ

ETR 推し駅プロジェクト トーク&クイズそのほか、記念駅弁の販売や、佐渡の物産販売、金塊つかみ体験や紅白もちなどのふるまいなどを行います。

会場周辺の駐車場には限りがありますので、公共交通機関でお越しください。当日は「こども乗車無料の日」とし、小学生以下はえちごトキめき鉄道の運賃が無料になります。

問合せ:市民課(電話:025-520-5685)

3月から4月は、引っ越しなどの手続きで窓口が大変混み合います。手続きは、待ち時間を除き平均30分程度かかりますので、余裕をもってお越しください。

(注)進学や就職などで引っ越しする人(住所を異動する人)は、住民基本台帳法に基づき、転出・ 転入の手続きが必要です。忘れずに住所を届け出てください。

マイナンバーカードにより、手続きがより便利になりました。ぜひご利用ください。

| 手続き | 郵送での請求 (市民課へ問合せ) |

マイナンバーカード (各自でお手続き) |

|---|---|---|

| 転出届 |  |

(注) (注)(マイナポータルを通じてオンラインで届け出可能) |

| 戸籍謄本・抄本住民票の写し 印鑑登録証明書、所得・課税証明書 |

|

(コンビニエンスストアで取得可能) |

| 除籍謄本・抄本など |  |

|

(注)転入先市区町村の窓口で、転入届などの手続きが別途必要です。

(注)国民健康保険に加入している人が、修学のため転出する場合は別途手続きが必要です。国保年金課(電話:025-520-5714)へ問い合わせてください。

月曜日~金曜日(祝日を除く)の午前8時30分~午後5時15分。

ただし、3月30日(日曜日)・4月6日(日曜日)は、臨時窓口を開設します。

市民課、各総合事務所、南・北出張所

本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど)

(注)マイナンバーカードや住民基本台帳カードを持っている人は必ず持参してください。

異動予定日のおおむね2週間前から異動予定日まで

転入・転居の場合:新しい住所地に住んでから2週間以内(新しい住所地に住む前は手続きできません)

該当する制度やサービスなどを利用している人は手続きをしてください。

引っ越しの日が決まり次第、ガス水道局ホームページの「開閉栓受付システム」(外部リンク)<外部リンク>から早めに申し込んでください。事前申し込みした場合は、日曜日や祝日も作業を行います。

「開閉栓受付システム」をご利用いただけない場合は、ガス水道局料金センター(電話:025-522-7030)にご連絡ください。

問合せ:市民課(電話:025-520-5685)、南出張所(電話:025-525-4151)、北出張所(電話:025-544-2111)

3月3日(月曜日)~11月28日(金曜日)

午後5時15分~午後6時

(注)住民異動届(転入、転出、転居など)、印鑑登録、マイナンバーカードに係る手続きは午後5時15分まで。

(注)戸籍に関する届け出(出生、死亡、婚姻など)は時間外受付で手続きしてください。

開設時間:午前8時30分~午後5時15分

| 場所 | 手続きができる届け出など | 開設窓口 | 問い合わせ | |

|---|---|---|---|---|

| 市役所木田庁舎 | 1階 | 住民異動届(転出、転入、転居など) (注)他市町村へ照会が必要な場合や、転出証明書を持参しない特例転入は手続きができない場合があります。 |

市民課 | 025-520-5685 |

| 戸籍謄・抄本(除籍、原戸籍を含む)、住民票の写し、印鑑登録証明書などの交付、印鑑登録 (注)戸籍、住民票の写しは広域交付を除く。 |

||||

| 戸籍に関する届け出(出生、死亡、婚姻など) | 025-520-5686 | |||

| マイナンバーカード、電子証明書に関すること | 025-520-5826 | |||

| 一般旅券(パスポート)の交付(受け取り) (注)申請はできません。受け取りの際は事前に収入印紙と金融機関にて支払い済みの納付済証またはキャッシュレス決済手段をご準備ください。 |

パスポートセンター (市民課内) |

025-520-5687 | ||

| ごみの分別方法の相談や分別ガイド、収集カレンダーの配布 | (市民課ロビーにて) 生活環境課 |

025-526-5111 (注)問合せは平日のみ |

||

| し尿くみ取りに関する相談、届け出(新規、廃止) | ||||

| 国民健康保険の各種申請、相談 | 国保年金課 | 025-520-5714 | ||

| 国民年金の加入届、免除申請、学生納付特例申請、相談 | 025-520-5716 | |||

| 後期高齢者医療制度、老人医療費助成制度の各種申請、相談 | 025-520-5717 | |||

| 障害者福祉に関する各種申請、相談 (注)申請、相談の内容により、即日対応ができない場合があります。 |

福祉課 | 025-520-5695 | ||

| 介護保険の各種申請 | 高齢者支援課 | 025-520-5705 025-520-5706 |

||

| 高齢者福祉サービスの相談 | 025-520-5707 | |||

| 児童手当、児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成、子ども医療費助成、妊産婦医療費助成の各種申請、相談 | こども家庭センター (注)4月6日は2回で開設します。 |

025-520-5726 | ||

| 乳幼児健診・児童に係る予防接種の相談、母子健康手帳の交付 | 025-520-5843 | |||

| 2階 | 所得、資産、納税証明書の発行 | 税務課 | 025-520-5649 | |

| 市税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、市営・県営住宅(駐車場)使用料の納付受け付け | 収納課 | 025-520-5654 | ||

| 保育園、認定こども園の入園相談 (注)3月30日(日曜日)のみ開設します。 | 幼児保育課 | 025-520-5720 | ||

| ガス水道局 | 転居に伴うガス・水道の開閉栓手続き、料金の納付受け付け | 料金センター | 025-522-7030 | |

(注)各総合事務所でも、市役所木田第1庁舎と同様の業務(パスポートの交付を除く)を行います。また、南出張所(025-525-4151)、北出張所(025-544-2111)でも窓口を開設しますが、一部行っていない業務がありますので、事前に問い合わせてください。

上越地域における安全・安心で高品質な米の安定的な供給と持続可能な農業の実現、生産者の所得向上などを目指し、JAえちご上越と上越地域の3市、県振興局などが連携する連絡会の発足式が開催されました。式にはJAえちご上越の羽深経営管理委員会会長と3市の市長が出席し、「上越地域が食味の優れた高品質米の産地であることを広く県内外に発信し、上越地域米の認知度向上と取引先や消費者からの信頼と共感の獲得、生産者の意欲向上につなげるためにこれまで以上に連携・協力し取り組んでいくこと」を盛り込んだ共同宣言に署名しました。

冬季における柏崎市などでの震度6強の地震発生と、地震に起因する柏崎刈羽原子力発電所での重大事故発生を想定した訓練が行われました。

当市では、大島区田麦地内において「地震に伴う雪崩により、孤立地域が発生した」との想定のもと、陸上自衛隊による道路除雪が行われました。また、原発から5〜30km圏内の避難準備区域(UPZ)内の地区住民約30人が、安定ヨウ素剤の緊急配布訓練や陸上自衛隊の高機動車による搬送訓練などに参加し、万が一に備え、事故が発生した場合の対応について確認しました。

雪国の歴史・文化の継承、克雪・利雪に関する新技術、産業振興や地域活性化など、雪に関する幅広いテーマで情報発信することを目的に、北海道、東北、北陸地方の各都市で毎年持ち回りで開催されている「ゆきみらい」が、リージョンプラザ上越で開催されました。シンポジウムでは、元アルペンスキー日本代表の皆川賢太郎さんによる講演や、「未来を紡ぐ雪国文化」をテーマにパネルディスカッションが行われたほか、雪に関する最新技術や情報の展示、除雪機械の展示・実演も行われました。