いわおの石仏群、33体が安置されている場所は、名立谷で一番狭く、両岸に岩がせり出している巌橋を渡った東岸にあり、地元の人は「巌鼻の観音様」と呼んでいます。

この地は昔から、交通の難所とされて、江戸時代に集落の子どもや西蒲生田岩昌寺の僧侶などが、相次いで川に流されて亡くなったといわれており、それは川底に住む竜の仕業だという噂がたちました。そこで、この竜から逃れるために文政年間(1818年~1829年)頃に、観音像一体をこの地に祭ったのが本石仏群の始まりと伝えられています。

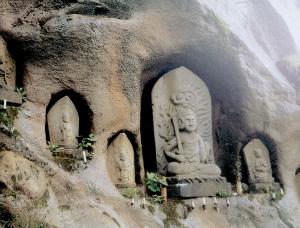

明治時代に至って橋をかけることになり、この観音像の移転と合わせて、32体の観音像(制作時期不明)を東岸の現在地に移しました。さらに、昭和62年9月には、土砂崩壊から守るために、岩肌を掘りくぼめて現在のように安置するようになったといわれています。

現在は年に一回、下瀬戸集落で法要が営まれています。

平成5年2月22日に旧名立町の文化財に、平成19年6月1日に上越市文化財に指定されています。