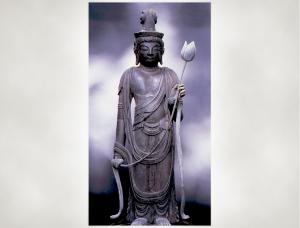

平安前期に造られたと推定される十一面観音立像

像高89.7センチメートル、ケヤキ材を用いた一木造り(いちぼくづくり:一本の木から彫られた像)で、腰をわずかに左にひねった立姿で表されます。左手は肘を曲げて持物(じもつ)の蓮華をもち、右手は体にそって下におろしています。左肩から右わき腹にかけて条帛(じょうはく)とよばれる帯状の布をかけ、下半身には裳をつけています。天衣(てんね)は両肩を覆うようにかかり、両脚の前で二段にわたり両手首にかかって垂れ下がっています。両手の先、天衣の垂下部分、両足首先、持物の蓮華などは後に補修されています。

美しい頭髪の彫りや穏やかで上品な表情、細くしまった胴、下半身に流れるように軽やかな天衣などの表現から平安時代前期、10世紀前半の制作と考えられています。

十一面観音として伝来してきましたが、頭上面をつけた痕がないこと、髻(もとどり)の正面中央に化仏(けぶつ)を留めていたと考えられる釘穴がのこっていることから、聖観音であった可能性も指摘されています。