カルシウム等の栄養素や吸収率に優れた食品である牛乳。新潟県産牛乳を飲んで毎日をいきいきと過ごしましょう。

カルシウムは、強い骨や歯をつくるのに欠かせない栄養素です。

成長期の子どもは、成人に比べて骨の成長が活発です。骨量が増加する時期に骨を丈夫にしておくことが、将来に向けて骨粗しょう症を防ぐことにつながります。

また、カルシウムは強い骨や歯をつくるだけでなく、筋肉の収縮や神経を安定させる作用があります。

炭水化物、たんぱく質、脂質をまとめて三大栄養素と呼び、これらの栄養素は、エネルギーのもとになります。牛乳には、この三大栄養素がバランスよく含まれています。

体内でつくられない「必須アミノ酸」もバランスよく含まれ、牛乳のたんぱく質は卵に次いで良質なたんぱく質であると言われています。

カルシウムは、体の機能の維持や調節に欠かせないミネラルの一つで、体内の吸収率は、他のミネラルとのバランスが影響します。例えば、肉類やインスタント食品には、「リン」が多く含まれますが、リンの過剰摂取は、カルシウムの吸収を妨げます。また、カルシウムの摂りすぎは、鉄などの他のミネラルの吸収を阻害してしまいます。栄養が偏らないように、バランスよく食べることが大切です。

カルシウムは、牛乳、チーズ、ヨーグルトなどの乳製品、骨ごと食べられる小魚、豆腐や納豆などの大豆製品、野菜類や海藻などに多く含まれますが、中でも、牛乳は、他の食品に比べて1回の摂取量が多く、含まれる炭水化物のほとんどを占めるラクトース(乳糖)がカルシウムの吸収を促進するため、効率よくカルシウムを摂ることができます。

体内でのカルシウムの利用効率を高めるには、ビタミンDが必要です。ビタミンDを多く含む食品は、魚(イワシ、サンマ、サケ)、きのこ(キクラゲ、シイタケ)などがあります。また、ビタミンDは、日光を浴びることで体内で生成されるため、外で散歩をしたり、元気に遊んだりすることも大切です。

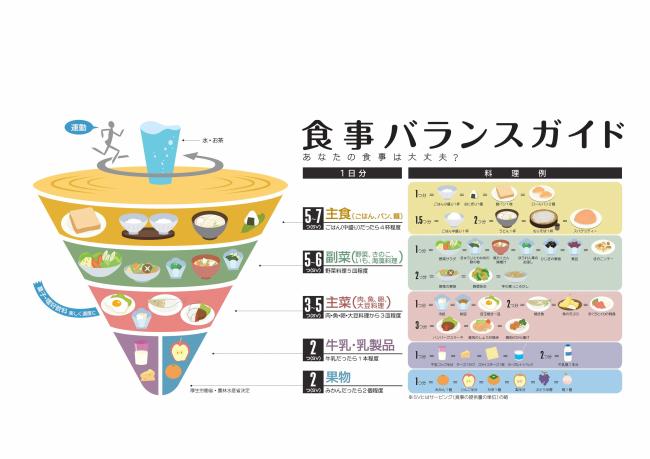

「何を」「どれだけ」食べたらよいのかをコマの絵で表現した「食事バランスガイド」。コマには、一日に食べることが望ましい料理の組み合わせと、おおよその量が示されています。

コマは、上から「主食」「副菜」「主菜」「牛乳・乳製品」「果物」という5つの料理グループで表現されています。食事バランスガイドでは、牛乳であれば、1日に牛乳瓶1本分を飲むとよいとされています。

牛乳をそのまま飲むのが苦手な方は、シチューやグラタンなどの料理やお菓子作りに牛乳を活用してみましょう。

参考 農林水産省ホームページ(外部リンク)<外部リンク>