「もう、お腹いっぱいだから」、「作ったけど、もう食べないから」、「賞味期限が切れたから」などという理由でまだ食べられるのに捨てられてしまう食品を「食品ロス」と言います。

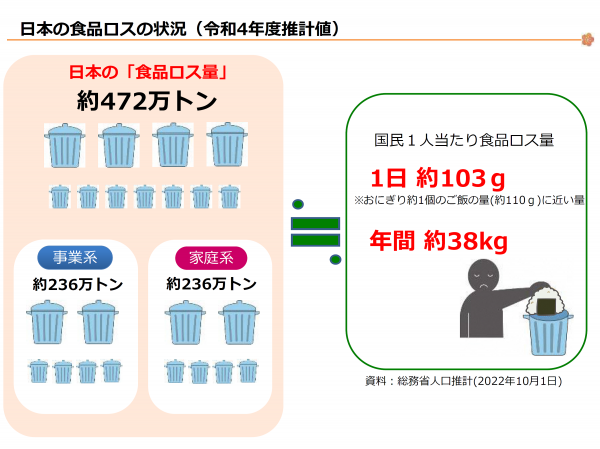

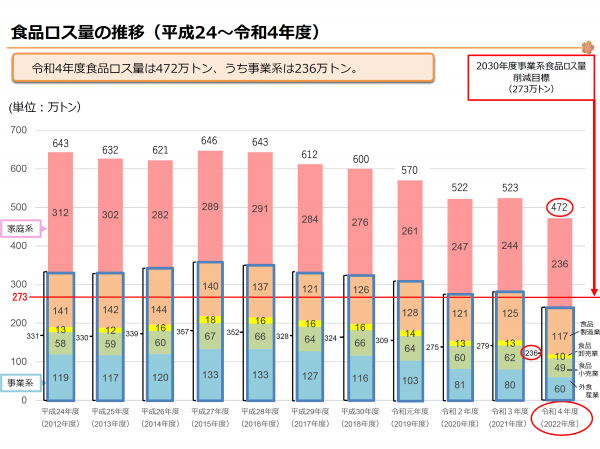

こうして捨てられた食品ロスの量(令和4年度推計)は、全国で年間約472万トン(令和3年度推計値から51万トン減少)発生し、このうち食品関連事業者からは約236万トン(令和3年度推計値から43万トン減少)、一般家庭からは約236万トン(令和3年度推計値から8万トン減少)発生していると推計されています。これは、国民一人当たり、毎日おにぎり約1個のご飯に近い量(約103グラム)を捨てている計算になります。

参考資料1:日本の食品ロスの状況(令和4年度推計値) [PDFファイル/392KB](出典:農林水産省ホームページ)

参考資料2:食品ロス量の推移(平成24~令和4年度) [PDFファイル/695KB](出典:農林水産省ホームページ)

新潟県では、食品ロスが年間約9万トン(平成30年度推計)発生し、このうち事業系食品ロス量が4.2万トン、家庭系食品ロス量が4.8万トンと推計されており、家庭系食品ロスでは県民一人当たり、毎日卵1個分の食品を捨てている計算になります。

また、食品ロスは、ゴミとして処理するコストもかかり、運搬等の二酸化炭素の排出量が増え、環境へも悪影響を与えます。

食品ロスを削減するために私たちが家庭でできることはないでしょうか。

例えば

このように私たち一人ひとりが「食への感謝」と「もったいない」の意識を持つことが食品ロスの削減に繋がっていきます。

環境省 食品ロスポータルサイト 消費者向け情報(外部リンク)<外部リンク>

食品関連事業においても事業系食品ロスが年間約236万トン(令和4年度推計)発生しています。

食品製造業、食品卸売業、食品小売業、外食産業の皆さんが取り組める情報を紹介します。

環境省 食品ロスポータルサイト 事業者向け情報(外部リンク)<外部リンク>

また、市では、外食時における食べ残しが一番多く発生している宴会時の食べ切り運動として、「食の宝庫 上越 おいしく残さず食べきろう 20・10運動」を呼びかけています。

「食品ロス削減推進法」や「新潟県食品ロス削減推進計画」では、農林漁業においても、食品ロス削減について取り組むよう努めることとなっています。

求められる行動と役割(例)

農林水産省 食品ロス・食品リサイクル(外部リンク)<外部リンク>

消費者庁 特設サイト 「めざせ 食品ロス・ゼロ」(外部リンク)<外部リンク>

食品ロス・ゼロ」(外部リンク)<外部リンク>

食品ロス削減のために、皆さんもできることから始めましょう