問合せ:交通政策課(電話:025-520-5632)

通勤や通学をはじめとする私たち市民の日常の移動手段であるとともに、沿線地域のにぎわい創出の一翼を担っているえちごトキめき鉄道が、今年3月14日で開業10周年を迎えました。今号では、鉄道を運営する皆さんの思いや利用者の声を紹介します。

古川さん 「地域に愛され 地域とともに 地域の未来を創ります」を経営理念として、地域の皆さんに支えていただき、開業10周年を迎えることができました。思い返すと、2015年3月14日の開業当日、私は直江津駅での出発式の列車を運転していました。どの駅にもたくさんのお客様がおられ、車両に乗り切れないほどの大盛況でした。地域の皆さんから大きな期待が寄せられていることを実感し、「本当に開業したんだな」と身が引き締まる思いでした。現在は運転士ではありませんが、皆さんえちごトキめき鉄道株式会社の日常を支える公共交通として、安心安全を第一に、安定した輸送を提供し続けることに力を注いでいます。

これからも、より利便性の高い列車ダイヤの検討やさまざまなイベントの開催などを通じて、皆さんから愛される鉄道を目指していきます。

今後も、えちごトキめき鉄道をよろしくお願いします。

金子さん 開業10周年記念の取り組みの中で、直江津、高田、糸魚川、新井の4つの駅で皆さんから開業10周年に向けたメッセージを募集しました。約2か月間でたくさんの人が立ち寄って書いてくださり、約600件ものメッセージをいただいたことに感激しました。応援してくださる皆さんの思いを受けて鉄道を運営していることを改めて感じました。

また、7月には直江津駅のホームで初めての「ビアガーデン」を開催しました。予想以上に多くの方にお越しいただき、今でも「ビアガーデンよかったよ」「こういったイベントをもっと企画してほしい」という声をいただき、励みになっています。

今後も、沿線地域の特色を勉強しながら、皆さんに喜んでいただけるような企画を考えていきます。

冬に帰りの電車を待っているときに、雪が降る中、遠くから電車のライトが見えるとホッとします。私たちの日常をこの鉄道がつないでくれていると考えると、とてもありがたいです。

日本曹達株式会社 二本木工場 山崎 裕さん(注:「崎」の字は「山」へんに「立」と「可」です)

「二本木駅の駅舎は歴史を感じられます。」

乗務員さんが笑顔で明るくあいさつをしてくれるので、私の気持ちも明るくなります。また、海から山まで、自然豊かな環境の中を走ることも、他の鉄道にはない魅力です。

高校2年生 近藤 優亘さん

「有間川駅周辺で見える景色がとてもきれいです」

友人と他愛もない話をした事、初めてのうみがたりにワクワクして向かった事など、たくさんの思い出があります。人とまちをつなぐこの鉄道を、これからも利用していきたいです。

株式会社有沢製作所 星倉 大地さん

「車窓から見える山や水田の風景に癒されています」

部活帰りに、疲れて降りる駅を寝過ごしてしまったときに、駅員さんに優しく対応していただきました。私たちに寄り添ってくれるこの鉄道が、いつまでも続いて欲しいです。

高校2年生 山崎 麻椰さん(注:「崎」の字は「山」へんに「立」と「可」です)

「夕日を見ながら電車で帰る時間が好きです」

お出かけにお得な切符を販売しています。詳しくは、えちごトキめき鉄道ホームページ(外部リンク)<外部リンク>

問合せ:学校教育課(電話:025-545-9244)

後列(左から)

中列

前列

平和な現代の日本に暮らす私たちにとって、戦争は他人事のように感じられますが、第二次世界大戦では広島と長崎に原子爆弾が投下され、日常の暮らしが突然奪われました。

戦後80年を迎えた今年、戦争を知る人々の高齢化が一層進み、戦争の実相を語り継いでいくことは難しくなっています。

市では戦争の悲惨さや平和の尊さを学び、後世に伝えることを目的に、8月5日から7日までの3日間にわたり、次代を担う中学生の代表22人を広島へ派遣しました。今号では、彼らが体験し学んだ戦争の恐ろしさや平和への想いを紹介します。

柿崎中学校 菅野 慶多(すがのけいた)

私は派遣事業に参加して、上越の仲間と共に原爆の恐ろしさや平和の大切さを学びました。現地での体験や出会いは、教科書やインターネットを通じた学びだけでは感じられないような重みがあり、私の心に深く残っています。

平和記念資料館や平和記念公園を訪れ、当時の写真や遺品、そして被爆者の証言にも触れることができました。特に、今の私と同じ年の頃に被爆した人の証言はより身近に感じ、改めて原爆と戦争の恐ろしさ、悲惨さを知ることができました。

自分の言葉で届ける平和への想い

地域の方々が被爆の歴史や被爆した人の気持ちを次世代に伝えようと懸命に活動している姿に感動しました。式典の準備をする人、資料の保存や展示を支える人、平和に関するイベントを企画する人。それぞれが、自分の立場で「伝える」ために使命感を持ち、世代を超えて歴史をつないでいることが分かりました。

今回の派遣事業を通じて私は、ただ知識として学ぶのではなく、自分の言葉で伝えていくことが大切だと学びました。平和は誰かが守ってくれるものではなく、私たち一人一人が考えて行動することで実現します。

この経験を忘れずに、私も平和のバトンをつないでいきたいです。

袋町小学校平和資料館で、展示品を見学する菅野さん

清里中学校 笹川 拓真(たくま)

私が派遣事業に参加した理由は、実際に原爆が投下されて広島の町がどんな様子に変わってしまったのか、どんなことが起きてしまったのかを自分の目で確かめたいと思ったからです。

実際に広島を訪れてみて、平和記念資料館などには、「本当に80年前こんなことがあったのか」と思う写真がたくさん展示されていました。目を背けてしまうほど悲惨な写真がいくつもあり、自分の想像をはるかに超えた惨状に心が痛みました。今私たちが過ごしているかけがえのない時間を大切にしたいと、改めて感じることができました。

若き語り手の一人に

私が一番心に残っていることは、平和学習の集いでの河野(こうの)キヨ美さんの講演です。現在94歳の河野さんは、当時の出来事や今私たちに伝えたいことを教えてくださいました。なぜこの講演が一番心に残っているかというと、「忘れられないし、決して忘れてはいけない」と語っていた一方で、語り手が河野さんのように高齢となり、年々少なくなっていると学んだからです。あと10年、20年もすれば実体験を語ることができる人はいなくなってしまいます。だからこそ、私たちのような若い世代が今のうちに被爆した人の話を聞き、記憶のバトンを受け継いでいきたいです。

平和に関する青少年ボランティアの皆さんと意見交換する笹川さん

問合せ:上越市選挙管理委員会事務局(電話 025-520-5807)

詳しくは、10月26日執行 上越市長選挙(投票、開票などのお知らせ)(選挙管理委員会事務局)

問合せ:市民安全課 原子力防災対策室(電話:025-520-5663)

当市では、UPZ(柏崎刈羽原子力発電所からおおむね5kmから30km圏内)にお住まいの皆さんを対象に、次のとおり訓練を行います。

原子力災害から身を守るポイントは次の4つです。訓練対象地域の皆さんは、訓練に参加し、万が一の際に取るべき行動を確認しましょう。

市では、原子力災害時に取るべき行動や原子力災害への備えについて市民の皆さんに知っていただくため、原子力防災ガイドブックの配布や動画の配信、出前講座などを行っています。(注1)

また、原子力災害時に市民の皆さんが安全に避難できるよう、引き続き、国、県、関係市町村などと共に広域避難などの課題解決を進めながら、実効性のある避難体制の整備に向けて取り組んでいきます。

(注1)原子力防災ガイドブックや普及啓発動画は、市ホームページでご覧いただけます。

国が策定した原子力災害対策指針には、発電所からの距離によって異なる対応が示されています。指針に沿った行動をすることで、無用な被ばくや放射線による健康被害を避けることが可能となります。

もし、避難の必要がない人が慌てて避難してしまうと、交通渋滞の発生により、避難が必要な人が円滑に行動することが出来なくなってしまいます。慌てずに取るべき行動を確認することが大切です。

(注2)PAZ:発電所からおおむね5km圏内(当市には該当区域はありません)

(注3)UPZ:発電所からおおむね5kmから30km圏内

問合せ:市民安全課(電話:025-520-5660)

台風や大雨は、毎年大きな被害をもたらします。災害に備えて防災に関する知識を再確認しましょう。

市や気象庁では、災害時に住民が自らの判断で避難行動をとることができるよう、災害の進展に合わせて防災情報を発表します。

| 警戒レベル | 避難情報など | 避難行動など |

|---|---|---|

| 5 | 緊急安全確保 | 命の危険、直ちに安全確保 |

| 4 | 警戒レベル4までに必ず避難! 避難指示 |

危険な場所から全員避難 |

| 3 | 高齢者等避難 | 危険な場所から高齢者などは避難 |

| 2 | 大雨・洪水注意報 | 自らの避難行動を確認 |

| 1 | 早期注意情報 | 災害への心構えを高める |

自宅や勤務先などで災害が発生した際に避難できる場所や避難経路について、ハザードマップであらかじめ確認しておきましょう。

災害が発生してからの避難行動は危険です。テレビやインターネットなどから情報を積極的に入手し、河川の氾濫や土砂災害の危険性が高まる前に避難しましょう。

自宅の上の階や、崖から離れた部屋に移動するなど、少しでも身の安全を確保するための行動をとるようにしましょう。

(注)自宅に留まる場合には、ハザードマップで次の「3つの条件」を確認する必要があります。

問合せ:地域政策課(電話:025-520-5673)

人手不足で困っている中山間地域集落の活動をお手伝いする「中山間地域支え隊」には、幅広い年代の個人や企業・団体など、さまざまな人が登録しています。収穫の秋は、各集落でたくさんのイベントがあります。隊員は随時募集していますので、ホームページをご覧いただき、登録・参加ください。

参加方法 登録フォームまたは、メール・ファクシミリ・郵送にて登録用紙を地域政策課にお送りください。

正善寺ダムの貯水量が低下し、水不足のおそれが高まったことから、7月15日以降、節水へのご協力を市民ならびに事業所の皆様にお願いしてまいりました。皆様から真摯に節水に取り組んでいただいたおかげで、正善寺ダムの貯水量が一定程度維持できる見込みとなったことから、今後の断水は回避できるものと判断し、9月4日(木曜日)をもって節水要請を解除しました。

長期間にわたりご不便とご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げるとともに、この間の皆様のご理解・ご協力に対し、心から感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。

問い合わせ:ガス水道局 渇水対策本部(電話:025-522-5519)

「メイド・イン上越」は、新規性・オリジナル性、信頼性、市場性、地域性(上越らしさ)などの観点から厳しい審査を経て認証された、全国に誇る上越の優れた逸品です。令和7年度は、特産品2商品(2事業者)が認証されました。「メイド・イン上越認証品」を贈り物やご自宅用などに、ぜひご利用ください。

詳しくは、メイド・イン上越(外部リンク)<外部リンク>

上越ものづくり振興センター(電話:025-522-2666)

有限会社町田醬油味噌醸造場(電話:025-523-4367)

一般社団法人土の香工房(電話:025-546-7127)

(注)常設販売コーナーおよび上越特産市場では販売していない商品もあります。

メイド・イン上越認証品の情報や販売会の実施、イベントへの出店情報など、最新情報を配信しています。

柿崎区を会場に、震度6強の地震に伴う大津波警報や土砂災害の発生、柏崎刈羽原子力発電所の異常発生など、大規模な複合災害を想定し、沿岸部住民の避難訓練や原子力災害に対応した訓練のほか、関係機関と連携した情報収集訓練、中高層建物からの要救助者救出訓練などを実施しました。

訓練終了式で市長は、「地元町内会、関係機関の連携がとれた良い訓練となった。このような訓練を今後も繰り返していきたい」と話しました。

第100回の節目を記念し、国宝「太刀 無銘一文字(山鳥毛)」の特別展示(8月13日(水曜日)から24日(日曜日))や、俳優・松平健さんを謙信公役に迎えての「出陣行列」、「川中島合戦の再現」など、さまざまな行事が開催されました。100回を記念したイベントを含め、10万人を超える来場者が上杉謙信公や戦国の世に思いをはせていました。

「山鳥毛」特別展示(歴史博物館)

のろし上げ(春日山城天守台跡)

出陣報告(林泉寺)

出陣行列(山ろく線)

川中島合戦の再現(春日山城史跡広場)

献納米合戦(埋蔵文化財センターから春日山城跡)

(注)令和6年度決算は、令和7年第4回(9月)上越市議会定例会での議決をもって認定されます。

問合せ:財政課(電話:025-520-5637)

(注)表記単位未満を四捨五入しているため、総数と内訳が一致しない場合があります

歳入総額 1,140億684万円

自主財源

依存財源

(注)地方交付税は依存財源に分類されますが、使途の特定されない一般財源としての側面を持っています。

歳出総額 1,094億6,249万円

歳入総額と歳出総額の差し引き45億4,436万円は、令和7年度に繰り越します。

特別会計は、市が特定の事業を行う場合、その事業で得られる収入を財源として支出するため、一般会計とは別に経理を行う会計です。

| 会計名 | 歳入総額 | 歳出総額 |

|---|---|---|

| 国民健康保険 | 164億7,197万円 | 162億5,578万円 |

| 診療所 | 3億4,328万円 | 3億4,328万円 |

| 介護保険 | 245億3,876万円 | 242億6,987万円 |

| 後期高齢者医療 | 28億2,483万円 | 28億1,226万円 |

企業会計は、地方公営企業法の適用を受けて経営している会計です。資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額は、内部留保資金などで補填(ほてん)しました。

| 会計名 | 収益的収入 | 収益的支出 | 資本的収入 | 資本的支出 |

|---|---|---|---|---|

| ガス事業 | 75億8,874万円 | 75億4,469万円 | 1億4,396万円 | 15億1,161万円 |

| 水道事業 | 65億1,975万円 | 52億7,058万円 | 5億2,828万円 | 64億1,800万円 |

| 病院事業 | 31億6,543万円 | 31億1,093万円 | 1億9,797万円 | 3億1,705万円 |

| 下水道事業 | 93億1,578万円 | 87億8,166万円 | 97億3,208万円 | 121億 426万円 |

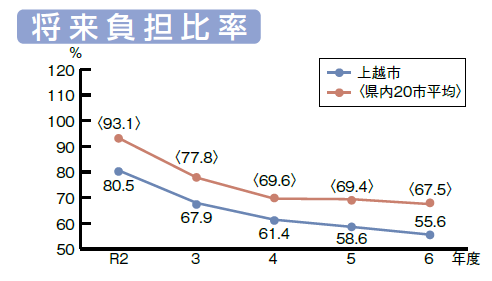

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく健全化判断比率は、警戒ラインとなる早期健全化基準を下回りました。

(注)その年の収入は、実際の収入ではなく、国が定める一般財源を中心とした収入です。

| 年度 | 上越市 | 県内20市平均 |

|---|---|---|

| 令和2年度 | 11.3% | 10.4% |

| 令和3年度 | 10.6% | 10.2% |

| 令和4年度 | 11.2% | 10.4% |

| 令和5年度 | 10.9% | 10.7% |

| 令和6年度 | 10.5% | 10.8% |

| 年度 | 上越市 | 県内20市平均 |

|---|---|---|

| 令和2年度 | 80.5% | 93.1% |

| 令和3年度 | 67.9% | 77.8% |

| 令和4年度 | 61.4% | 69.6% |

| 令和5年度 | 58.6% | 69.4% |

| 令和6年度 | 55.6% | 67.5% |