2025年度(令和7年度)の展覧会

企画展のほか、古径記念室にて、小林古径の作品を常設展示しています。

各展覧会の詳細は、展覧会ページをご覧ください。

(注)会期・内容等が変更になる場合があります。

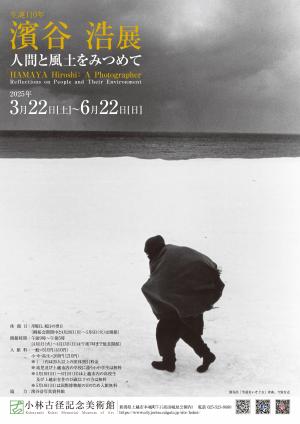

生誕110年 濱谷浩展(令和7年3月22日~6月22日)

東京・下谷に生まれた写真家・濱谷浩(1915年~1999年)は1939年(昭和14年)、フリーのカメラマンとして高田連隊スキー部隊の取材で新潟県高田市を初めて訪れ、豪雪の光景に衝撃を受けます。民俗学的視点から雪国の暮らしを取材し、写真集「雪国」を発表しました。1954年(昭和29年)から取材を開始した「裏日本」は、フォト・ドキュメントの観点から地方をとりまく現状を鋭く切り取った作品として高く評価され、1960年(昭和35年)には、写真家集団「マグナム」のアジア人初の寄稿写真家となりました。本展では、カメラマンとしての一歩をこの上越市から踏み出し、世界的に著名となった濱谷浩の作品を一堂に展覧します。

濱谷浩展の詳細はこちらからご確認ください。

これってこわい?(令和7年7月5日~9月21日)

矢野利隆「人穴 ナニモナイウチガワ

ナニモナイウチガワ 」(小林古径記念美術館蔵)

」(小林古径記念美術館蔵)

美術館に展示してある作品は、美しいものや楽しいものばかりではありません。美しいものをわざと奇妙に表したり、大胆に変形したりして、視覚的に恐怖、不気味さを感じさせるものや、作品が生み出された背景を知ることで恐怖を感じるものなど、さまざまです。不思議なことに、そのような作品は鑑賞者の心を強く揺り動かす力を持っています。本展では、所蔵品の中から、美しさだけでなくある種の怖さ、気味悪さを感じる作品を紹介します。作品を見て自身が感じる「ぞわぞわ」「もやもや」「ゾクゾク」にぜひ向き合ってみてください。

梶田半古から古径・土牛へ(令和7年10月4日~12月14日)

梶田半古「敦盛」(小林古径記念美術館蔵)

梶田半古は1870年(明治3年)に東京で生まれ、独学で菊池容斎の「前賢故実」などの古典絵画を学び、西洋画の影響を受けながら独自の画風を築き上げ、的確な写実に基づきながら洗練された気品漂う人物画や歴史画を残しました。また、半古は尾崎紅葉や徳田秋聲らの文学者とも交流し、「讀賣新聞」の挿絵を担当して人気を博しました。半古は1893年(明治26年)頃から画塾を開き、小林古径や前田青邨、奥村土牛など、後の近代日本画壇を担う画家たちを輩出しました。本展では、当館コレクションを中心として半古・古径・土牛の3人の作品からその系譜をたどります。

動物園へ行こう!(令和8年1月4日~3月8日)

渡邊利馗「毛繕いする猫」(小林古径記念美術館蔵)

人間にとって動物の存在は古来よりとても身近なものでした。特に牛や馬・猫・犬などの家畜やペットは、人間と生活を共にし多くの絵画に描かれました。小林古径もたくさんの動物の姿を描きました。なかでも自身の飼い犬を描いた作品からは、古径が愛犬に向ける優しいまなざしを感じ取ることができます。本展では、古今東西多くの芸術家たちが表した動物の姿を紹介します。絵画だけでなく彫刻や工芸など、素材や表現したい姿によって多彩なバリエーションをみせる動物園のような展覧会です。