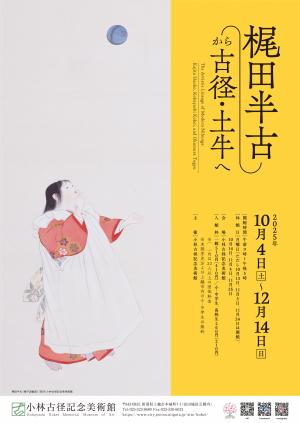

梶田半古から古径・土牛へ

「梶田半古から古径・土牛へ」チラシ [PDFファイル/2.17MB]

「梶田半古から古径・土牛へ」展示作品リスト [PDFファイル/1.03MB]

梶田半古(かじたはんこ)は、明治3年(1870年)に東京で生まれ、はじめは浮世絵師の鍋田玉英(なべたぎょくえい)に師事し、その後は独学で菊池容斎(ようさい)の『前賢故実』を始めとした古典絵画を学び、西洋画の影響を受けながら独自の画風を築き上げました。的確な写実に基づいた人物画や歴史画には洗練された気品が漂い、日本絵画協会などに出品された作品は数々の賞を受賞しました。また、半古は尾崎紅葉(こうよう)や徳田秋聲(しゅうせい)らの文学者とも交流があり、『讀賣新聞』の挿絵を担当して人気を博しました。

半古は明治26年(1893年)頃から画塾を開き、門下生には小林古径や前田青邨(せいそん)、奥村土牛(とぎゅう)などが名を連ねました。塾での指導は多くの画家たちに影響を与え、後に近代日本画壇の代表格となる画家たちを輩出しました。

本展では当館コレクションを中核として、梶田半古から小林古径、奥村土牛へとつながる系譜をたどります。

イベントの情報はこちらをご覧ください。

会期

2025年(令和7年)10月4日(土曜日)から12月14日(日曜日)まで

休館日

月曜日(ただし、10月13日、11月3日、11月24日は開館)

10月14日、11月4日、11月25日

開館時間

午前9時から午後5時まで

入館料

入館料

| 区分 | 個人 | 団体 | 障がい者手帳をお持ちの方と 介助者1名 |

年間入館券 | 5館共通入館券 |

|---|---|---|---|---|---|

| 一般 | 510円 | 410円 | 260円 | 1,500円 | 1,000円 |

| 高校生 | 260円 | 210円 | 130円 | 700円 | 500円 |

| 小学生・中学生 (市外) | 260円 | 210円 | 130円 | 700円 | 450円 |

- 団体料金は20名以上の場合、1名についての料金です。

- 幼児及び上越市内の学校に通う小学生・中学生は無料です。

- 入館料の減免につきましては、下記をご覧ください。

入館料の減免

20パーセント減免対象者

- 「上越勤労者福祉サービスセンター」会員とその家族(会員証を提示ください)

- 「八十二文化財団会員証」提示者および「八十二文化財団割引優待券」をお持ちの方

- 身体障害者福祉法に基づく身体障害者更生施設、その他の福祉法に基づく福祉施設及びこれらに類する施設の入・通所者が責任者に引率されて入館する場合

- 介護保険制度の要支援認定者・要介護認定者が、介護業務を目的とする法人事業者に引率されて入館する場合

(注)5館共通券など、ほかの割引との併用はできません。

50パーセント減免対象者

以下のいずれかに該当する方の入館料が半額となります。

- 「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」をお持ちの方。

- 身体障害者手帳(1~3級)・療育手帳(A)をお持ちの方はその介助者1名についても同様の減免が適用されます。

- 「Jネット会員証」提示者。

- スマートフォンで使える障害者手帳アプリ「ミライロID」(MIRAIRO ID)(福祉課)もご利用いただけます。

(注)5館共通券など、ほかの割引との併用はできません。

全額減免対象者

以下のいずれかに該当する方の引率者・付き添い・介助職員については、入館料が無料となります。

- 身体障害者福祉法に基づく身体障害者更生施設、その他の福祉法に基づく福祉施設及びこれらに類する施設の入・通所者を責任者が引率して入館する場合の引率者等。

- 介護保険制度の要支援認定者・要介護認定者を、介護業務を目的とする法人事業者が引率して入館する場合の引率者等。

展示構成と展示作品(一部)

第1章 梶田半古の作品

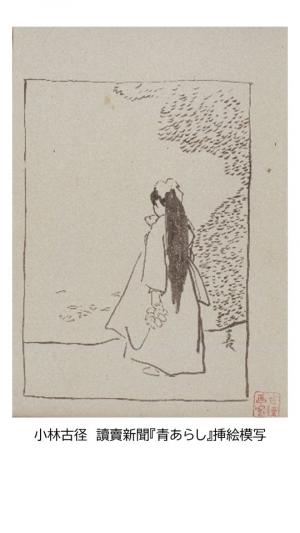

梶田半古は、明治3年(1870年)に東京・下谷で生まれました。本名は錠次郎といい、梶田家は代々幕府の鷹匠を務めていましたが、錠次郎の父・政晴は彫金家を生業としていました。錠次郎は幼いころから絵に興味を持ち、13歳の頃から浮世絵師の鍋田玉英に師事して絵を学びました。その後、起立工商会社の仕事を通じて菊池容斎門下の鈴木華邨を知り、容斎に傾倒し『前賢故実』を独学で学びました。16歳の時には東洋絵画共進会に出品して褒状を受けるなど、若い頃から画才を発揮しました。半古は人物画を得意とし、古典絵画に裏打ちされながらも西洋画の影響を受けた気品あふれる作品を多く描きました。展覧会に出品する一方で、尾崎紅葉や徳田秋聲などの文学者とも交流を深め、『讀賣新聞』連載の挿絵などを手掛けるなど、挿絵画家としても半古の評価は高いものでした。本章では、当館所蔵の作品及び資料から梶田半古の作品を紹介いたします。

第2章 写して学ぶ―半古塾での古径の模写学習

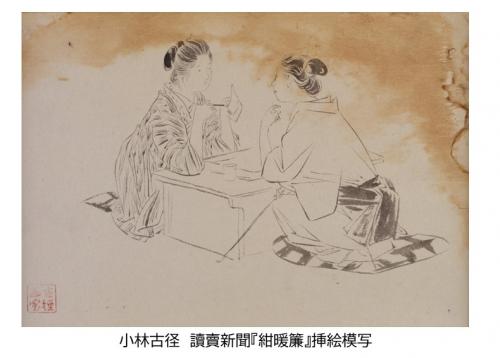

半古は明治26年(1893年)頃から画塾を開き、門人たちの指導を行っていました。明治32年(1899年)には小林古径、その2年後には前田青邨が入門し、明治38年(1905年)には奥村土牛が塾の門を叩くようになり、後の近代日本画壇を代表する画家たちを輩出しました。半古は大正6年(1917年)に47歳の若さで亡くなりました。この間、古径や青邨をはじめとする多くの画家たちに影響を与え、近代日本画壇の代表格となる画家たちを育成した半古とその塾の存在は、近代日本美術史上でも不可欠なものと言えるでしょう。古径は師から「写生」と「画品」について丁寧に、そして徹底的に指導を受けたと振り返っています。当館所蔵の素描作品群からは、古径が師・半古の作品を模写しながら学習した痕跡が多く見られ、この「写して学ぶ」学習によって絵画技術やその芸術性がかたちづくられたものと考えられます。本章では、古径による梶田半古作品の模写の展示を通じて、当時の半古塾での学習の様子を紹介いたします。

第3章 半古から古径・土牛へ

大正6年(1917年)、梶田半古は弟子たちに看取られて亡くなりました。亡くなる前、弟子たちは塾の隣に家を借り、垣根を取り払って交代で看病を行ったと言われています。また、半古が亡くなった際には、弟子一同で「梶田半古先生之碑」(小林古径揮毫)を染井霊園内に建立し(現在は小林古径記念美術館敷地内に移設)、亡き半古を偲びました。半古没後、古径は日本美術院展を中心に作品を発表し、横山大観や菱田春草に代表される初期日本美術院から続く第二世代として安田靫彦や前田青邨、速水御舟らとともに院展の中心的役割を担いました。また、土牛は古径の画室に住み込みで内弟子生活を送りながら研鑽を積み、徐々に土牛は写生を基本としながら透明度の高い色彩で高い精神性を感じさせる作品を描くようになり、古径や青邨らの後を受け継いで日本美術院を支える画家となりました。本章では、古径と土牛の作品を展示し、受け継がれる「半古の系譜」を紹介いたします。

展覧会関連イベント

展覧会に合わせ、さまざまなイベントを開催します。お気軽にご参加ください。

(注)状況により、イベントの日程・内容の変更や、開催が中止になる場合があります。

申し込みが不要なイベント

作品鑑賞会

- 日時:10月11日(土曜日)、11月15日(土曜日)(全2回)午後2時から

- 対象:事前申込不要

- 料金:無料(ただし、展覧会入館料が必要となります)

申し込みが必要なイベント(9月9日午前9時より受付開始)

イベントの申込開始日時より、メールにて先着順で受け付けます。イベント名、氏名、電話番号、学校名・学年も明記してください。

メールアドレス:kokei-koza@city.joetsu.lg.jp(迷惑メール防止のため@を全角にしています。メール送信時は@を半角にしてください)

申込開始日時:令和7年9月9日(火曜日)午前9時から

講演会「梶田半古の芸術 画家として、師として」

- 日時:10月25日(土曜日)午後2時から

- 会場:二ノ丸ホール

- 定員:50名

- 講師:冨田章氏(東京ステーションギャラリー館長)

- 料金:無料(ただし、展覧会入館料が必要となります)

ワークショップ「日本画に挑戦 絹に描こう」

- 日時:11月1日(土曜日)午前9時30分から午後4時30分まで

- 会場:二ノ丸ホール

- 対象:中学生以上

- 定員:10名

- 料金:3,000円

- 講師:洞谷亜里佐氏(日本画家)

- 内容:日本画は古くから絹地に描かれてきました。梶田半古などの作品にちなみ、絹地の日本画作品を描きます。