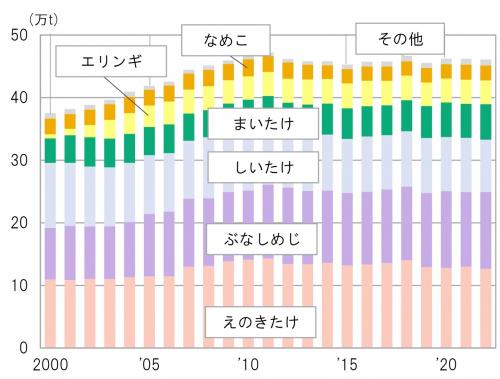

きのこは、日本全国でその気候・風土に合ったものが自生し、古くから森の恵み、秋の味覚として親しまれてきましたが、今日では栽培技術の進展・普及に伴い、約20種類のきのこが人工栽培されており、食材としていつでも手に入れることができます。

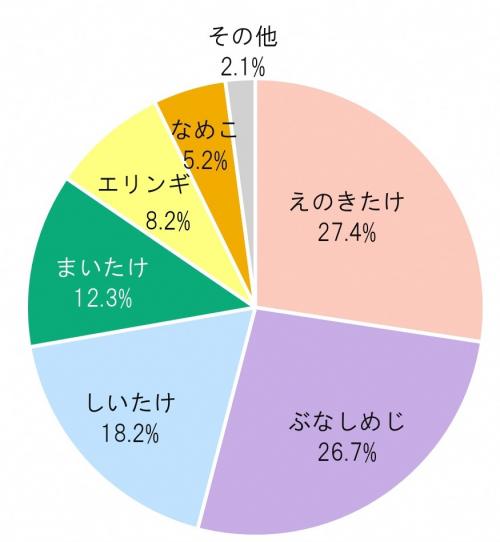

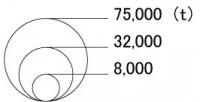

きのこの生産量を品種別にみると、最も多いのは「えのきたけ」であり、以下多い順に「ぶなしめじ」「しいたけ」「まいたけ」などがあります。一部のしいたけなど原木栽培が行われているものもありますが、えのきたけやぶなしめじ、なめこなどは、ほとんどが工場での菌栽培で作られています。

きのこの需要は、健康志向の高まりなどから比較的安定していますが、産地間競争や価格の上下変動が大きい産業でもあります。

出所 農林水産省「特用林産物統計調査」をもとに作成

出所 農林水産省「令和4年特用林産物生産統計調査」をもとに作成

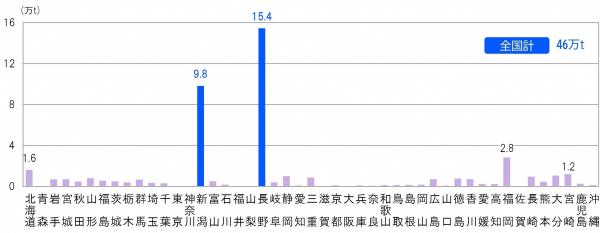

出所 農林水産省「令和4年特用林産物生産統計調査」をもとに作成

生産量(2022年)は、長野県が全国1位、新潟県が全国2位、2県で全国の4分の3を占める。

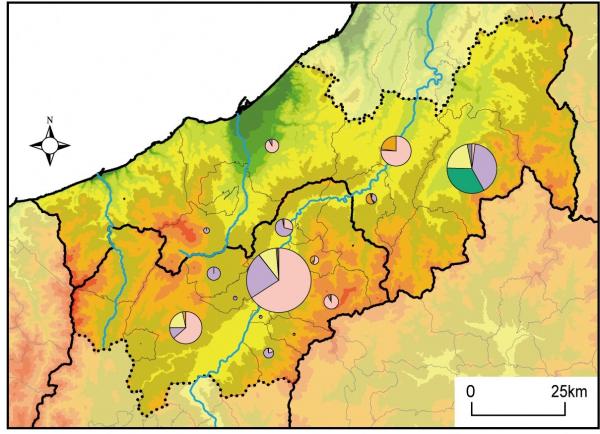

長野県内では北信・長野地域の生産量が8割強、新潟県内では十日町市をはじめ魚沼・上越地域が8割強を占める。特に市町村別では、中野市が全国1位とみられる。

生産量(2022年)は、長野県が全国1位、新潟県が全国2位、2県で全国の6割を占める。

長野県内では北信・長野地域の生産量が半数以上、新潟県内では魚沼地域が8割強を占める。特に市町村別では、南魚沼市が全国1位、中野市が全国2位とみられる。

凡例

えのきたけ

えのきたけ ぶなしめじ

ぶなしめじ まいたけ

まいたけ エリンギ

エリンギ なめこ

なめこ その他きのこ

その他きのこ出所 国土地理院数値地図、令和3年特用林産物生産統計調査の調査票情報を独自集計した結果をもとに上越教育大学橋本准教授作成(上越教育大学出版会「越境アプローチによる地域学習のすゝめ」より抜粋)

新潟県内では魚沼地域の生産量が4割を占め、特に市町村別では南魚沼市が全国1位とみられる。

なめこの生産量(2022年)は、長野県が全国1位、新潟県が全国2位、2県で全国の半数近くを占める。新潟県内では十日町市と津南町でほぼ全量生産される。長野県内では北信・長野地域の生産量が3割を占める。

備考 信越県境エリアのデータは、令和3年特用林産物生産統計調査の調査票情報を独自集計した結果や、令和3・4年の特用林産物生産統計調査などから類推。

参考 しいたけの生産について

昔から中山間地域では、農閑期の出稼ぎに代わって現金収入を得る方法として、きのこ生産に注目。昭和30年代から発展した中野市のえのきたけ、魚沼地域のなめこなどが例に挙げられる。

(関連ページ)06「米」

ぶなしめじは、1970年代に宝酒造株式会社が人工栽培に成功し、長野県経済連との独占契約を結んだことが生産の起点となる。

エリンギは、2000年頃にえのきたけに代わる品目として長野県の企業が栽培技術の安定化に成功する。

社会の変化は、地域資源に様々な影響を与えています。担い手不足や環境変化といった課題に直面する一方で、新しい技術との融合や、これまでの価値を見直すことで、新たな可能性が生まれることもあります。

社会の変化が地域資源にもたらすものや地域資源が今後直面する課題、あるいは地域資源が秘める新たな可能性などを考えてみましょう。