稲作は、中国の長江流域からインドやアジア各地へと広がったとされています。日本では、縄文時代後期には始まっていた可能性が高く、弥生時代以降に日本各地へ広がったとされています。これにより、人々の暮らしは狩猟・採集から農耕中心へと変化し、米は主食となったことに加え、祭祀や経済活動とも深く結び付きながら日本人にとって特別な存在であり続けてきました。

日本各地ではより多くの米を収穫するため、新田開発や品種改良などが行われてきました。中でも1956年に新潟県で奨励品種に選定されたコシヒカリは、そのおいしさから多くの人に好まれ、日本各地に普及しました。

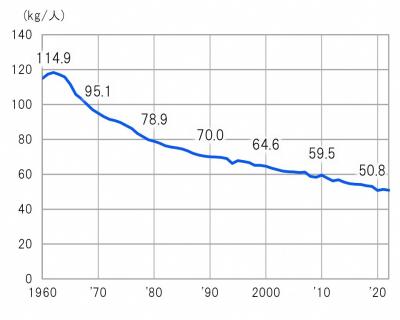

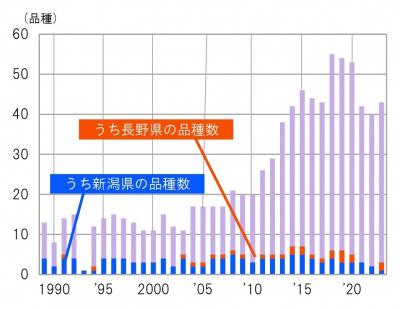

米の消費量は、食の多様化などに伴い減少を続けており、米の生産は減反政策をはじめ国の規制や保護の下で進められてきました。一方、農業としての競争力強化や気候変動対策として、各地域の気候に合った品種の開発などが盛んに行われています。

出所 農林水産省「食料需給表」をもとに作成

出所 日本穀物検定協会ホームページをもとに作成

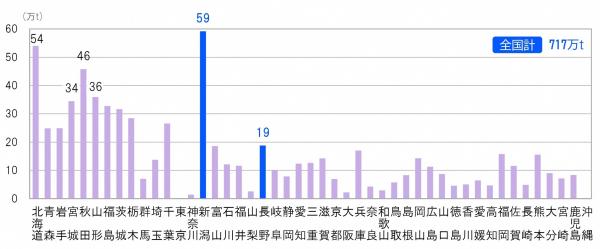

出所 農林水産省「令和5年産作物統計」をもとに作成

水稲の作付面積(2023年)は、新潟県が全国1位、市町村別では上越市が全国4位。

水稲の生産量(収穫量、2023年)は、新潟県が全国1位、市町村別では上越市が全国8位。

米の食味ランキングでは、新潟県魚沼産コシヒカリが28年連続、新潟県上越産コシヒカリが10年連続、長野県北信産コシヒカリが6年連続で特Aを取得した記録を持つ。

米・食味分析鑑定コンクール国際大会では、全25回の総合部門金賞受賞者のうち信越県境エリアの受賞者が全体の2割を占める。

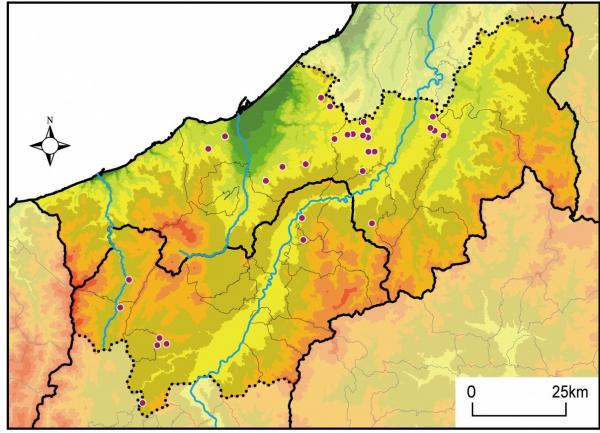

備考 農林水産省が「つなぐ棚田遺産」として2022年に認定した棚田の位置を表示

出所 国土地理院数値地図および農林水産省ホームページをもとに上越教育大学橋本准教授作成(上越教育大学出版会「越境アプローチによる地域学習のすゝめ」より抜粋)

世界かんがい施設遺産には、上越市の上江用水が選定されている。

農林水産省のため池百選には、上越市の青野池、坊ヶ池、朝日池が選定されている。

(関連ページ)01「地形」

米を原料とする日本酒の酒蔵数は、日本有数の規模を誇る。

みそは日本有数の味と生産量を誇る。上越地域では、良質の米を使った「浮き麹みそ」の評価が高い。

米の生産が盛んな上越市では、かつて県内米菓工場の始まりとなる工場が立地した。

(関連ページ)18「寺社」

社会の変化は、地域資源に様々な影響を与えています。担い手不足や環境変化といった課題に直面する一方で、新しい技術との融合や、これまでの価値を見直すことで、新たな可能性が生まれることもあります。

社会の変化が地域資源にもたらすものや地域資源が今後直面する課題、あるいは地域資源が秘める新たな可能性などを考えてみましょう。