祭りには、全国各地に四季折々の多種多様な形態があり、このうち冬のまつりにも魅力的なものが数多くあります。

冬の風物詩の一つに小正月行事があります。中でも「どんど焼き」や「さいの神」などと呼ばれ、しめ縄や門松、書初めなどを神社の境内や田んぼなどで燃やし、五穀豊穣や無病息災などを祈るものがよく知られています。ユネスコ無形文化遺産の一つに認定されている秋田のなまはげも、もともとはこの小正月行事の一種です。

また、戦後に生まれた現代的な雪まつりとしては、札幌の雪まつりや横手のかまくらまつりなどが知られているほか、雪国を中心に様々な規模や形態の祭りが開催されています。

備考 上記はおおむねの傾向であり、細部においてはその他の呼び名を含めて複雑に分布する地域もある。

出所 糸魚川ジオパーク協議会ホームページ

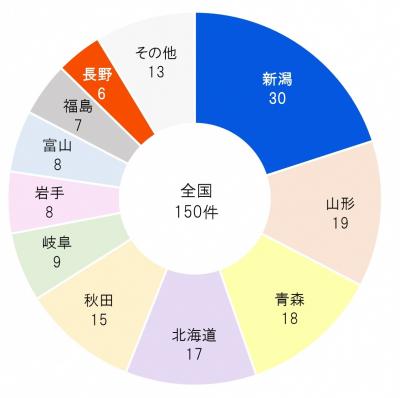

備考 雪センターの会員自治体内で開催される祭りのみ

出所 雪センター「雪まつり・雪関係のイベント」をもとに作成

「ドンドヤキ」や「ドウソジン」と呼ぶ地域の多い小正月の集落行事は、多様な呼び名が存在する。例えば、上越地域では「サイノカミ」、北信地域では「ドウロクジン」と呼ぶ場合が多い。

(さらに周辺地域では「サギチョウ」「オンベヤキ」「サンクロー」などと呼ぶ地域もある)

野沢温泉村の道祖神祭りは、国指定無形民俗文化財。京都鞍馬や和歌山那智の火祭りと並んで日本三大火祭りの一つと称されることもある。

飯山市の小正月行事は、107集落のうち91集落で行われており、その数の多さが特徴とされる。

十日町市松之山などで行われる「むこ投げ・すみ塗り」は、新婚男性を崖下の雪原へ放り投げるユニークな行事として知られる。

十日町市大白倉の「バイトウ」は、30m以上の火柱が上がる奇祭とされた(2020年をもって大がかりな祭りは最後となった)。

上越市西横山の小正月行事は、写真家・濱谷浩が1956年の写真集「雪国」で世界に発信。現在も一連の行事が比較的多く残る。

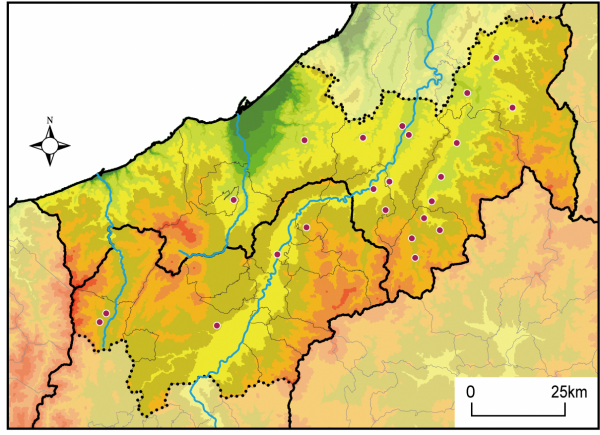

備考 雪センターの会員自治体で開催される祭り・イベントの主会場を記載

出所 国土地理院数値地図および雪センター「雪まつり・雪関係のイベント」(2016)をもとに上越教育大学橋本准教授作成(上越教育大学出版会発行「越境アプローチによる地域学習のすゝめ」より抜粋)

「十日町雪まつり」は、1950年から開催。同年に始まった札幌雪まつりより2週間早く開催され、現代雪まつりの発祥とされる。

翌年の1951年には「六日町雪まつり」が始まる(その後「南魚沼市雪まつり」に改称、2024年をもって廃止となる)。

このほか信越県境エリアでは、かまくらや雪像、雪道のローソク、気球やスカイランタン、雪合戦などを取り入れた多彩な雪まつりがある。

十日町市の「節季市(せっきいち)」で売られる「ちんころ」は米の粉で作った人形であり、十日町市にしかない珍しいものとされる。

南魚沼市の「浦佐毘沙門堂の裸押合」は、国指定無形民俗文化財。諏訪の御柱祭や秋田のなまはげと並んで日本三大奇祭の一つと称されることもある。

(関連ページ)02「気候」

(関連ページ)06「米」

社会の変化は、地域資源に様々な影響を与えています。担い手不足や環境変化といった課題に直面する一方で、新しい技術との融合や、これまでの価値を見直すことで、新たな可能性が生まれることもあります。

社会の変化が地域資源にもたらすものや地域資源が今後直面する課題、あるいは地域資源が秘める新たな可能性などを考えてみましょう。