日本列島は南北に長く、高い山々が連なる山脈もあるため、亜寒帯から亜熱帯までの様々な気候区分が存在しています。このため、気温や日照、雨や雪の降り方は地域によって大きく異なります。

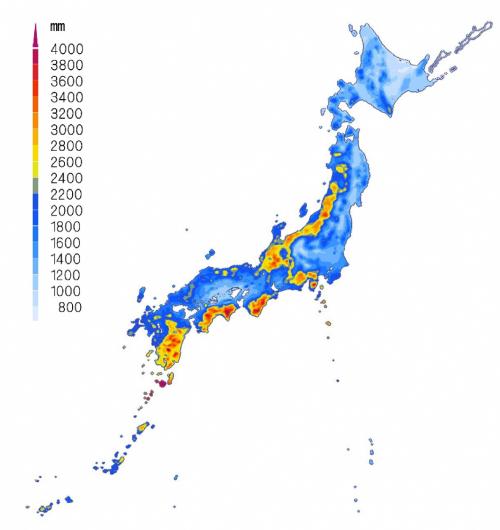

例えば年間の降水量は、西南日本の太平洋側や日本海側の北陸地方が多くなりますが、冬期間に限ると太平洋側で晴れの日が多くなる一方、日本海側では曇りや雪または雨の日が多くなります。

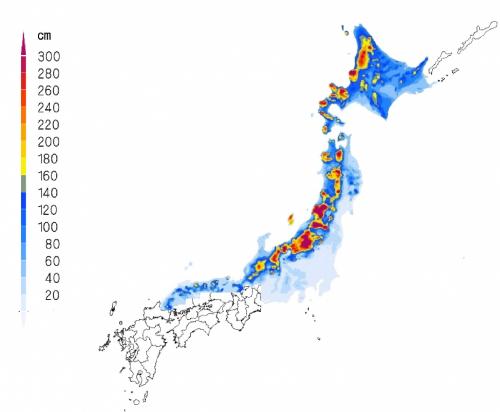

また、降雪量は、北陸から東北、北海道にかけての日本海側が多くなります。海外で雪がたくさん降る地域は、基本的に標高の高い山地や人があまり住んでいない所であり、日本ほど人口密度が高い所で大量に雪が降る国はないといわれています。

出所 気象庁「メッシュ平年値2020」をもとに上越教育大学橋本准教授作成(上越教育大学出版会発行「越境アプローチによる地域学習のすゝめ」より抜粋)

備考 地上気象観測地点2か所および最深積雪トップ10に入るアメダス(地域気象観測システム)による観測地点を記載

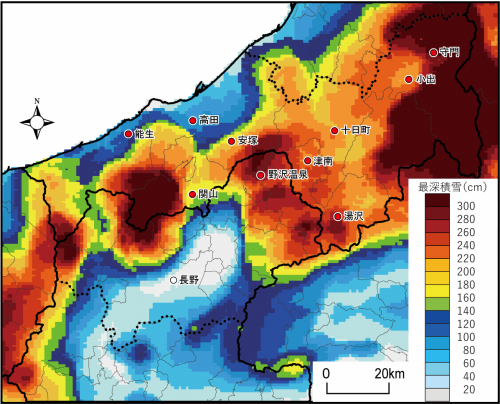

出所 国土地理院数値地図および国土交通省「国土数値情報平年値メッシュ2022年度版」をもとに上越教育大学橋本准教授作成(上越教育大学出版会発行「越境アプローチによる地域学習のすゝめ」より抜粋)

備考 地上気象観測地点2か所および最深積雪トップ10に入るアメダス(地域気象観測システム)による観測地点を記載

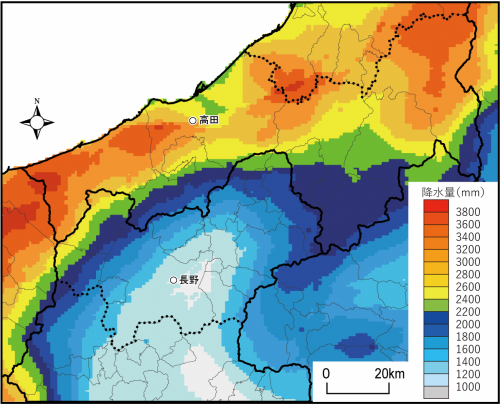

出所 国土地理院数値地図および国土交通省「国土数値情報平年値メッシュ2022年度版」をもとに上越教育大学橋本准教授作成(上越教育大学出版会発行「越境アプローチによる地域学習のすゝめ」より抜粋)

平年値とは…降水日数、年降水量、気温差の順位は、国内の地上気象観測地点155か所(2024年1月1日現在)中のものであり、1991年から2020年の平均値による。

(関連ページ)01「地形」

(関連ページ)03「植生」

(関連ページ)04「エネルギー」

(関連ページ)10「果物」

(関連ページ)13「みそ」

(関連ページ)14「繊維」

社会の変化は、地域資源に様々な影響を与えています。担い手不足や環境変化といった課題に直面する一方で、新しい技術との融合や、これまでの価値を見直すことで、新たな可能性が生まれることもあります。

社会の変化が地域資源にもたらすものや地域資源が今後直面する課題、あるいは地域資源が秘める新たな可能性などを考えてみましょう。