はじめに

スキーの起源は5,000年前、あるいは1万年前の北欧など様々な説があります。日本国内での近代スキーは、1911年にオーストリアのレルヒ少佐が上越市高田で行った演習が発祥とされ、その後全国に広まりました。

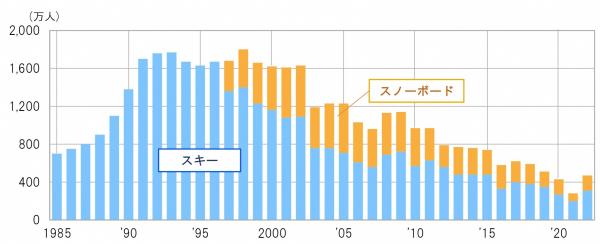

スキー場は、高度経済成長期の観光開発ブームやその後のリゾート開発ブームによって開発が進んだものの、1990年代前半のバブル崩壊やレジャーの多様化などに伴い、スキー場利用者数は大きく減少傾向が続いています。近年の利用者数は、インバウンド(訪日外国人客)の増加や新型コロナウイルス感染症の影響による減少などにより、大きな変動がみられます。

スキー・スノーボード人口の推移(全国)

出所 日本生産性本部「レジャー白書」をもとに作成

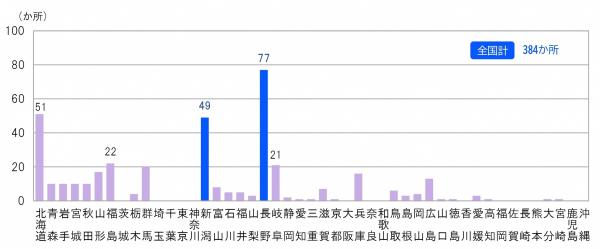

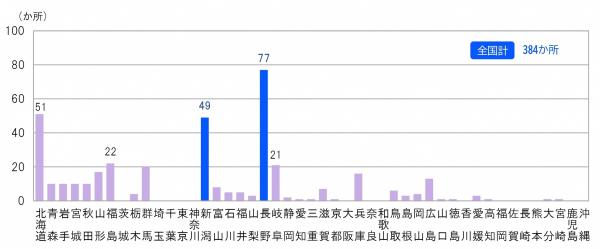

スキー場の数(都道府県別・2023年)

出所 スキー場サイト「SNOWNET」をもとに作成

このエリアにはどんな特徴があるの?

スキー発祥からつながる歴史

-

日本国内でのスキーの発祥は1911年、上越市が発祥の地とされる。翌年には日本初のスキー競技会も行われた。

-

飯山市の市川氏、湯沢町の本間氏は上越市金谷山でのスキー講習会に参加し、白馬村の丸山氏は上越市高田でスキーを購入するなど、信越県境エリアにスキーが広まるきっかけを作った。

-

1912年に飯山市で創立した小賀坂スキー(長野市)は、上越市高田にて製造方法を教わり、現存する国内のスキーメーカー第1号となる。

-

昭和初期、赤倉(妙高市)と志賀高原(山ノ内町)は、長野県の菅平とともに国際スキー場に指定され、その後国際リゾートホテルが建設された。

-

岩原スキー場(湯沢町)は、1931年の上越線開通によって、当時東洋一のスキー場と宣伝されるまでになる。

-

志賀高原スキー場では、1947年に本州で初めてのスキー用リフトが造られた。

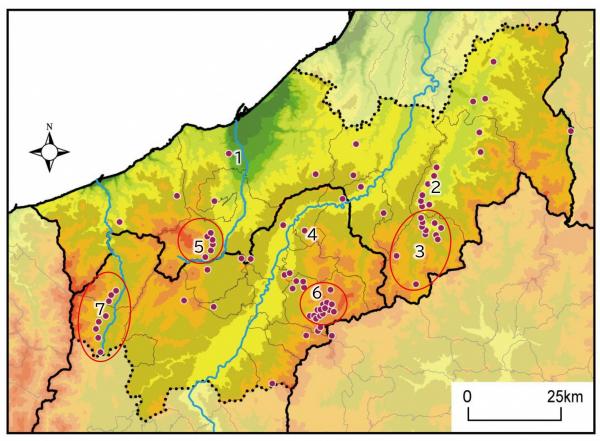

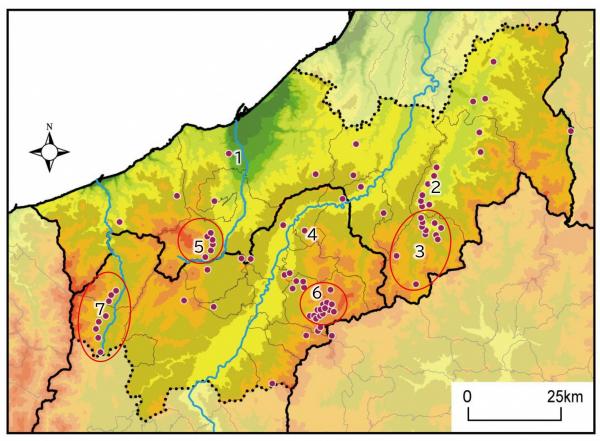

スキー場の分布 信越県境エリア

凡例

文章中に記載のあるスキー場

- 金谷山

- 上越国際

- 湯沢(岩原、苗場など)

- 野沢温泉

- 妙高高原(赤倉など)

- 志賀高原

- 白馬

備考 2022年度現在

出所 国土地理院数値地図、新潟県観光企画課資料、長野県山岳高原観光課資料をもとに上越教育大学橋本准教授作成(上越教育大学出版会発行「越境アプローチによる地域学習のすゝめ」より抜粋)

多様な規模のスキー場が集積

-

スキー場の数(2023年)は、長野県が全国1位、新潟県が全国3位。信越県境エリアには、両県内にあるスキー場の3分の2が集積する。

-

湯沢町のスキー場は、その集積度から日本一のゲレンデスキー場群と称される。

-

上越国際スキー場、志賀高原スキー場は、北海道のニセコと並んで面積が大きく、日本三大スキー場と称される。

-

野沢温泉スキー場は、最長滑走距離10,000mであり日本最長とされる。

その特徴が生まれたのはなぜ?その特徴から生まれたものは何?

スキーの因果関係図 [画像ファイル/398KB]

日本有数の豪雪地帯 なだらかで高い山々

- 全国トップクラスの豪雪地帯であり、平野部は湿った雪が多いものの、高地にあるスキー場は、冷涼な北海道と同様にパウダースノーが多く、海外からのスキーヤーにも人気がある。

- 野沢温泉、妙高高原などは、斜面のなだらかな火山地形が多く、ゲレンデとして適地である。

(関連ページ)01「地形」、02「気候」

陸軍(師団)の立地

- 日本のスキー発祥は、1911年、オーストリアのレルヒ少佐が上越市高田の陸軍第13師団を視察のため訪れ、その際にスキーの技術講習会を行ったことによるもの。

大都市圏からの近さ(鉄道の発達・大手資本の参入)

- 信越本線(全線開業1893年)、上越線(同1931年)、長野電鉄湯田中線(同1927年)などの開業により、三大都市圏から鉄道でのアクセスが容易となる。

- 1960年代には、大規模なスキー場開発のため、西武グループや藤田観光などの大手資本が参入する

(注意)野沢温泉のように、町が会社を設置して開発した地域もある。

(関連ページ)05「交通」

豪雪地帯にある温泉地

- 豪雪地帯にある温泉旅館は冬季が閑散期となるため、旅館経営者などが中心となってスキー場を整備し、誘客に努めた。

- その結果、温泉のあるスキー場、あるいはスキー場のある温泉という相乗効果を生み出し、誘客に貢献した。

(関連ページ)15「温泉」

スキー板製造などの地場産業の発達

- スキー発祥当初は、スキー(板製造)産業が発達する。

- 1965年頃は、カザマ・ハセガワなどを中心に上越地域のスキー生産が全国の45%を占めた。

- 飯山市のオガサカやニシザワ(後に長野市へ)の生産量は、1970年頃カザマ・ヤマハと並んで日本の上位4社に名を連ねた。

(注意)現在、上越地域のスキー産業はない。

民宿の整備とスポーツ合宿などの受入れ

- 地元の農家が農閑期の仕事としてスキー客受入れのための民宿を整備。特に白馬村は、民宿発祥の地とされる。

- その後、民宿業を専業とするため、グリーンシーズンの受入れとしてスポーツ合宿やグリーンツーリズムなどを積極的に行う。

- これらの動きに伴い、出稼ぎ労働者の減少にも貢献した。

(関連ページ)17「ニューツーリズム」

冬期間の交流人口創出 特産品の販売促進

- 来訪者数は1990年頃のピーク時に比べると大幅に減少しているが、それでも数多くの交流人口創出に貢献している。

- 1998年の冬季オリンピック長野開催時には、世界各国から選手や関係者、観戦客等が訪れた。

- そば、野沢菜、おやきなどの特産品の販売にも貢献する。

(関連ページ)07「そば」、08「おやき」

一流スポーツ選手の輩出

- オリンピック出場選手をはじめ数多くの選手を輩出。特にクロスカントリー選手の半数以上は、このエリアの出身者である。

- 中でも北信地域は、アルペン、ノルディック複合、ジャンプなど万遍なく輩出する。

- 引退後もこの地にとどまり、新たな仕事を営む選手も多い。

これまでとこれからについて考えよう!

社会の変化は、地域資源に様々な影響を与えています。担い手不足や環境変化といった課題に直面する一方で、新しい技術との融合や、これまでの価値を見直すことで、新たな可能性が生まれることもあります。

社会の変化が地域資源にもたらすものや地域資源が今後直面する課題、あるいは地域資源が秘める新たな可能性などを考えてみましょう。