日本では、昔から米を原料にした酒が飲用されていましたが、平安時代には宮廷の中で行事用の酒が造られるようになり、江戸時代中期頃までには現代とほぼ同じ技術が確立しました。酒づくりに適した冬季に醸造する方式が定着し、職人である杜氏・蔵人が誕生したのもこの頃です。

室町から江戸時代にかけては、奈良、伏見、伊丹、灘などの近畿地方が一大産地でしたが、明治時代以降は全国的に技術が向上し、各地に名酒が生まれました。かつての日本酒は地域ごとに味が異なる傾向にありましたが、最近では酒蔵ごとに異なる傾向にあります。

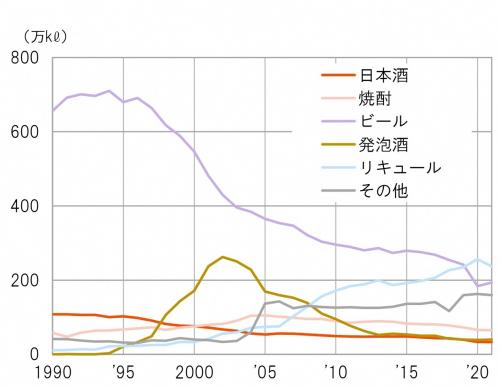

日本酒の出荷量は、酒類全体の出荷量が横ばい傾向にある中、焼酎やリキュール類などに押されてここ30年間で半減していますが、ヒット商品の誕生や海外への輸出などにより活路を見いだす地域や酒蔵も数多くあります。

出所 国税庁「酒のしおり」をもとに作成

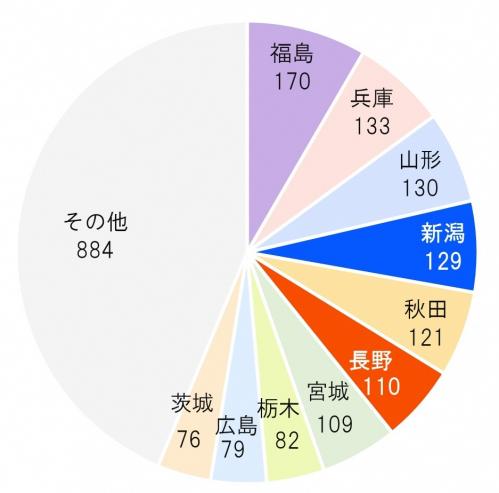

備考 過去10回(2014~23年)の受賞数を集計

出所 酒類総合研究所ホームページをもとに作成

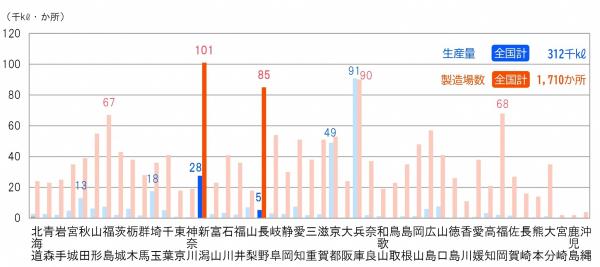

出所 国税庁「令和3年度統計年報(酒税)」をもとに作成

酒蔵の数(清酒の製造場数、2021年度)は、新潟県が全国1位、兵庫県に次いで長野県が全国3位。全国524か所の税務署管内別にみると、最も多いのは京都府の伏見税務署管内の27場であり、長野税務署管内、上越市の高田税務署管内がともに16場で全国5位に位置する。

生産量(製成数量、2021年度)は新潟県が全国3位、長野県が全国13位。酒蔵数に比べて多くないことから、比較的規模の小さい酒蔵が多いといえる。

全国新酒鑑評会などで高い評価を受ける日本酒が数多く存在する。

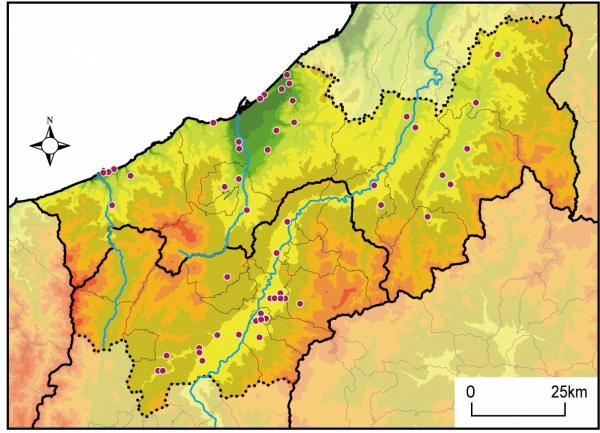

酒づくりの職人である越後杜氏は、岩手県の南部杜氏、兵庫県の丹波杜氏とともに日本三大杜氏とされる。越後杜氏の中で主要な位置を占める頸城杜氏は上越地域で活躍した。

長野県では、県外から杜氏を雇うことが多かったが、小谷や飯山はもともと杜氏の出身地であった。

出所 国土地理院数値地図および関東信越国税局「酒蔵マップ(令和3年6月現在)」をもとに上越教育大学橋本准教授作成(上越教育大学出版会発行「越境アプローチによる地域学習のすゝめ」より抜粋)

酒米のうち「山田錦」に次いで2番目に生産量の多い「五百万石」は、新潟県での生産量が全国1位、上越地域はその一翼を担っている。

3番目に生産量の多い「美山錦」は、長野県での生産量が全国1位、北信・長野地域はその一翼を担っている。

(関連ページ)06「米」

(関連ページ)06「米」

(関連ページ)05「交通」

伝統的な行事には、日本酒がよく用いられる。

四季の変化がはっきりしている日本では、「花見酒」や「月見酒」など自然を愛でながらお酒を楽しむ文化が育まれた。

社会の変化は、地域資源に様々な影響を与えています。担い手不足や環境変化といった課題に直面する一方で、新しい技術との融合や、これまでの価値を見直すことで、新たな可能性が生まれることもあります。

社会の変化が地域資源にもたらすものや地域資源が今後直面する課題、あるいは地域資源が秘める新たな可能性などを考えてみましょう。