はじめに

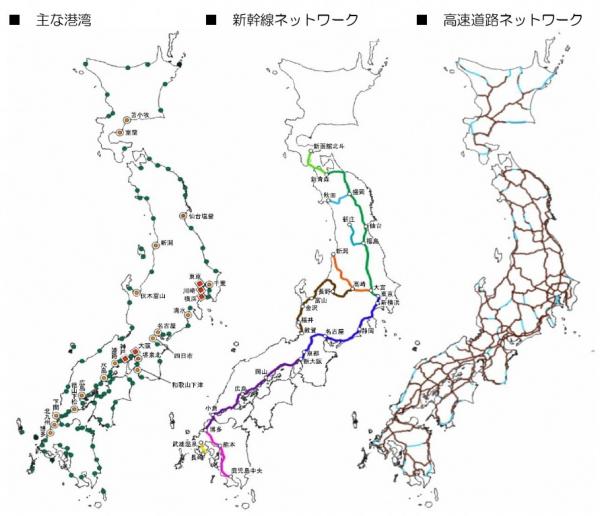

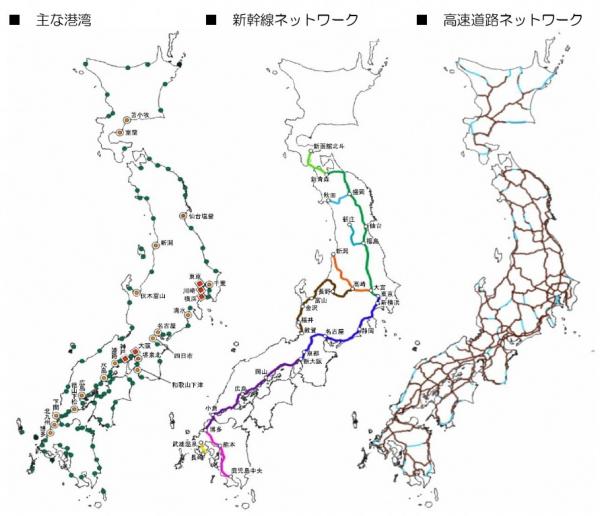

人々の中心的な移動手段は、時代とともに徒歩や船運、鉄道、自動車へと変化し、あわせて高速道路、新幹線、空港の整備などによる高速化も進められてきました。

日本国内の主要な道路には、奈良時代の律令制下で整備された東海道や北陸道などの「七道駅路」、江戸時代の五街道や脇街道、明治時代以降に整備が始まった国道などがあります。また、1965年には日本初の高速道路が整備され、現在も建設・計画中の区間があります。

主要な港には、室町時代の日本十大港である「三津七湊」、江戸時代の北前船寄港地、現在は国が指定した国際戦略港湾や国際拠点港湾、重要港湾などがあります。

鉄道は、1872年に新橋~横浜間が開業して以来、全国各地で整備が進みましたが、近年はモータリゼーションの進展や過疎化などにより廃止となる路線もあります。このうち新幹線は1964年に東京~新大阪間が開業後、段階的に整備が進み、引き続き建設・計画中の路線があります。

凡例 主な港湾

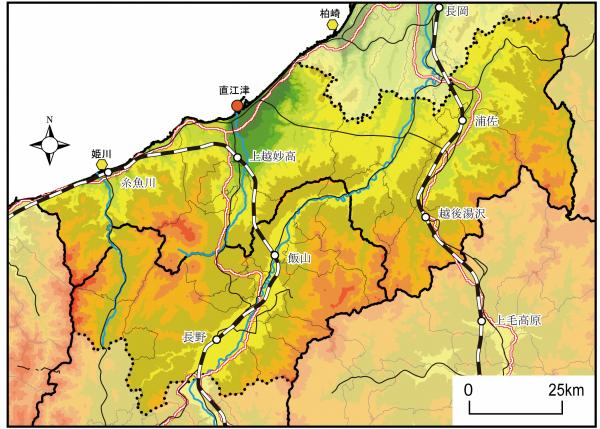

備考 港湾は2023年4月現在、新幹線は2024年3月現在、高速道路は2022年4月現在(水色線は未開通部分)。

出所 国土交通省「国土数値情報」、国土交通省港湾局資料、各高速道路株式会社のホームページなどをもとに上越教育大学橋本准教授が作成(上越教育大学出版会「越境アプローチによる地域学習のすゝめ」より抜粋)

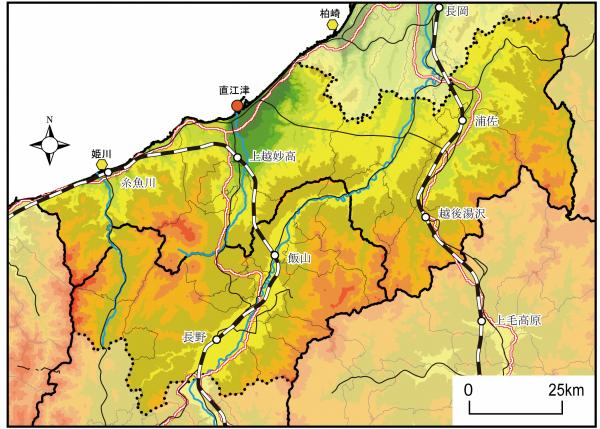

このエリアにはどんな特徴があるの?

歴史的な幹線道路の存在

- 古代には、中央と地方諸国を結ぶ幹線道路(七道駅路)が整備される中で、日本海側を通る北陸道と長野県内を通る東山道のほか、両者をつなぐ東山道支道なども整備された。

- 江戸時代には、江戸を起点とする五街道や脇街道が整備される中で、五街道に次ぐ重要な脇街道の一つである北国街道と加賀街道(街道の呼称は複数存在する)が整備され、上越市がその結節点となった。

- 1885年に認定された全国の国道44路線の中に、東京~新潟を結ぶ5号線と8号線、東京~富山を結ぶ21号線の3路線が含まれた(現在の国道ではそれぞれ18号、17号、8号にほぼ相当)。

- 高速道路は、新潟と首都圏をつなぐ関越自動車道(全線開通は1985年)、日本海側の北陸自動車道(同1994年)、内陸部の上信越自動車道(同1999年)の3路線がある。

交通ネットワークの概況 信越県境エリア+α

凡例

重要港湾

重要港湾 地方港湾

地方港湾 JR(新幹線)

JR(新幹線) JR(在来線、その他の鉄道)

JR(在来線、その他の鉄道) 高速道路

高速道路

備考 2023年12月現在

出所 国土地理院数値地図および国土交通省「国土数値情報」をもとに上越教育大学橋本准教授作成(上越教育大学出版会「越境アプローチによる地域学習のすゝめ」より抜粋)

歴史的な幹線鉄道の存在

- 信越本線 は、1886年に直江津~関山間が開業、本州日本海側では敦賀市に次ぐ2番目の早さで鉄道が敷かれた。7年後には東京まで鉄路で結ばれ、その後新潟方面や北陸方面の鉄道も開業、直江津駅は日本海側と太平洋側をつなぐ重要な駅となった。(一部区間は、現在第三セクターによる鉄道会社が経営)

- 上越新幹線は、1982年に新潟~大宮間、1991年には東京までの全線が開業した。北陸新幹線は1997年に東京~長野間、2015年に長野~金沢間が開業した。結果として、2つの新幹線が近接する珍しい状況を生み出した。

歴史的な重要港湾の存在

- かつての直江津港は、室町時代に三津七湊(日本の十大港)の一つに数えられ、廻船の寄港地であった。江戸時代には北前船が寄港し、直江津(今町)は港町として繁栄した。

- 現在の直江津港は、全国に102港ある重要港湾の一つであり、日本海側拠点港(LNG部門)にも選定される。佐渡航路のほか、かつては九州や北海道へ向かうフェリー航路もあった。韓国や中国へ向かう国際定期コンテナ航路が開設され、コンテナ取扱貨物量(2022年)は全国49位。

- 姫川港は、全国の地方港湾の中で唯一のリサイクルポートである。

その特徴が生まれたのはなぜ?その特徴から生まれたものは何?

交通の因果関係図 [画像ファイル/338KB]

関東と北陸・関西を結ぶ位置関係

- 信越本線は、もともと東京-大阪間を結ぶ線路が中山道(長野県など)を経由する計画があり、その路線への物資輸送等を目的として早期に整備されたとされる。

- ほくほく線(北越急行)や北陸新幹線は、北陸から首都圏までの所要時間を短縮することが整備の大きな推進力となった。

急峻な地形に囲まれた存在

- 上越市の位置は、関西・北陸や新潟・佐渡、東北を結ぶ日本海側の幹線上にある。

- また、日本海側から内陸部や太平洋側へ向かうルートは地形や気候などの面から限定され、上越市から南下するルートは古くから重要な存在であった。

- この結果、陸路の結節点が生まれた。

(関連ページ)01「地形」

海や河川の存在

- 直江津港は、江戸時代を中心に往来した北前船の航路上にあり、寄港地の一つとなった。

- 大量の物資を運ぶ観点から、日本海に面し陸路の結節点を有する上越市では、港の開発や発展にもつながった。

- 一定規模の河川に接する地域では、船による運送が発達した。

(関連ページ)01「地形」

為政者の動向

- 上越市には、越後国府、春日山城、高田城など、古くから政治的拠点が置かれ、まちと交通網の発達を相互に支えた。

- 新幹線や高速道路が現在の経路で整備された一因には、かつて総理大臣を務めた田中角栄の政治力があったとの見方もある。

温泉地やスキー場の発達

- 首都圏からの近接性や交通の利便性により、数多くの温泉地やスキー場の発展に貢献した。

- ウィンタースポーツの盛んな長野県は冬季オリンピックの開催地となり、1997年に北陸新幹線の東京-長野間が部分開業する契機となった。

(関連ページ)15「温泉」 16「スキー」

様々な産業の発達

- 明治時代には、この「地の利」と豊富なエネルギー資源との組み合わせにより、工場や陸軍第13師団の誘致などが行われた。

- 政治拠点や工場、師団の存在は、地域経済の基礎となり、それらに付随して生まれた様々な産業と共に人々の暮らしを支えた。

- 今日まで残る老舗企業や城下町の雁木通りなどは、まちの歴史的・文化的価値を高めている。

様々な信仰の伝播

- 熊野信仰、白山信仰、浄土真宗、曹洞宗など、様々な信仰がこの地域に伝わる一因となった。

(関連ページ)18「寺社」 19「霊山」

ローカル鉄道の誕生

- 長野電鉄は、地方都市の中で数少ない生活路線・観光路線として活躍する私鉄である。

- 長野新幹線以降の整備新幹線は、その沿線のJRを経営分離することを条件に整備された。しなの鉄道やえちごトキめき鉄道は、その結果誕生した第三セクター鉄道である。

- ほくほく線は、北陸新幹線の開業に伴いローカル鉄道としての役割が強くなった。

(関連ページ)05「交通」

これまでとこれからについて考えよう!

社会の変化は、地域資源に様々な影響を与えています。担い手不足や環境変化といった課題に直面する一方で、新しい技術との融合や、これまでの価値を見直すことで、新たな可能性が生まれることもあります。

社会の変化が地域資源にもたらすものや地域資源が今後直面する課題、あるいは地域資源が秘める新たな可能性などを考えてみましょう。

国際戦略港湾

国際戦略港湾 国際拠点港湾

国際拠点港湾 重要港湾

重要港湾

重要港湾

重要港湾 地方港湾

地方港湾 JR(新幹線)

JR(新幹線) JR(在来線、その他の鉄道)

JR(在来線、その他の鉄道) 高速道路

高速道路