日本では、原始時代から山岳が信仰の対象となっており、仏教や神道などの中にもその要素を見ることができます。山岳はその形や畏れから神秘を感じさせたり、水をもたらし農耕を守るものとして崇められたり、祖霊の住む他界、邪心邪霊の住む霊地などと恐れられる存在でもありました。

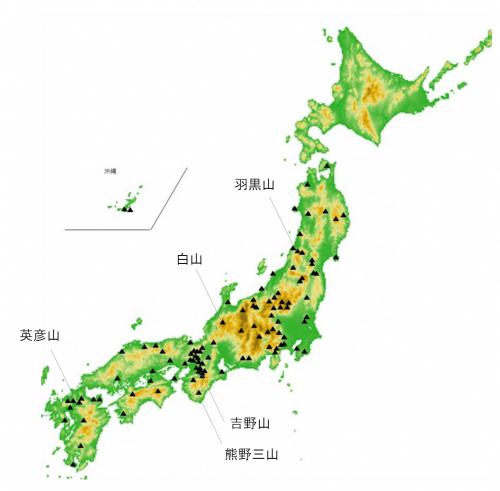

こうした山岳で修業し霊力を持つとされた修験者により、日本古来の山岳信仰が仏教・神道などと習合し、「修験道」という一つの宗教体系が作られました。平安時代末期から、吉野の金峯山や熊野が修行の拠点となり、室町時代には、熊野側で聖護院を本山とする本山派と、吉野側で大和を中心とする当山派の二大修験集団が形成されます。このほか、羽黒山(出羽三山)、英彦山、白山など、地方の霊山でも山林修行が行われました。

近世になると、修行の場とされていた山岳に庶民も登るようになり、従来の修験の山以外にも木曽の御嶽や富士山などへの信仰登山が盛んに行われるようになりました。

出所 国土地理院数値地図および宮家準「霊山と日本人」をもとに作成

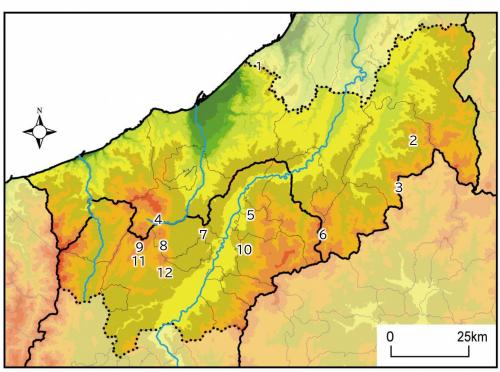

戸隠山は、平安末期に富士山とならぶ地方の霊山として全国的に知られる。鎌倉時代には、高野山、比叡山に匹敵する一大霊場であったといわれる。

戸隠山は、近隣の飯縄山との関係も深く、妙高山修験への影響も見られる。

県境にある苗場山や巻機山なども、修験霊山として知られる存在である。

凡例 主な霊山

備考 下記文献に掲載されている主な霊山を掲載

出所 国土地理院数値地図、宮家準「修験道辞典」「霊山と日本人」、地方史研究協議会「信越国境の歴史像」をもとに上越教育大学橋本准教授作成(上越教育大学出版会発行「越境アプローチによる地域学習のすゝめ」より抜粋)

熊野・金峯山信仰は、熊野と金峯山を結ぶ大峰連山を中央の修験道場として平安期に確立。北陸方面から妙高山に達した後、上越市の東部山麓を通り北上したとされる。

白山信仰の拠点である白山は、役小角と並んで修験道の祖とされる泰澄により、地方霊山として最も早期に開発される。その後日本海側を北上し、一部が越後から信濃、関東へ、一部が美濃から東海道沿いに進出した。

平安末期に能生白山社(糸魚川市)が造られ、鎌倉末期頃に妙高山、その後戸隠山に定着したとされる。能生白山権現を竜の尾、関山三社権現を竜の胴、戸隠を竜の頭とする九頭竜権現は、一連の白山信仰とされる。

米山や斑尾山にも白山信仰の伝播がうかがえる。

羽黒・湯殿修験は、出羽三山を拠点とし、江戸までの羽州・奥州道沿いのほか、越後・佐渡にも一定程度広まった。

木食行者は、戦国時代の戦乱で山岳信仰が衰退する中、中部地方の霊山を広く民衆に開放したとされる。その後の富士講、御嶽講といった庶民による登拝の動きにもつながった。

(木喰上人が作成した木喰仏は、全国約630体のうち83体が柏崎市にあり、国内最多とされる。)

木曽御嶽講は、濃尾平野をはじめ関西地方や中山道沿いにも多いが、上越地域にも若干広まる。八海山(南魚沼市)は、古来より大日如来や作神を祀り、修験道所として知られていたが、その後は御嶽講系統の霊山として栄えた。

(関連ページ)05「交通」

(関連ページ)18「寺社」

(関連ページ)07「そば」

社会の変化は、地域資源に様々な影響を与えています。担い手不足や環境変化といった課題に直面する一方で、新しい技術との融合や、これまでの価値を見直すことで、新たな可能性が生まれることもあります。

社会の変化が地域資源にもたらすものや地域資源が今後直面する課題、あるいは地域資源が秘める新たな可能性などを考えてみましょう。