そば(蕎麦)は、縄文時代から栽培されていたと考えられています。収穫までの日数が短く乾燥に強い特性などから、米などが収穫できない地域の救荒作物として全国各地で栽培されてきました。

最も古い食べ方は、そば粉に熱湯を注いで作る「そばがき」といわれ、朝食や携帯食としてのそば焼餅などは、山村でよく食べられました。ざるそばやかけそばといった麺の「そば切り」が誕生したのは、戦国時代から江戸時代初期にかけてのことであり、一説では信州が誕生の地とされています。

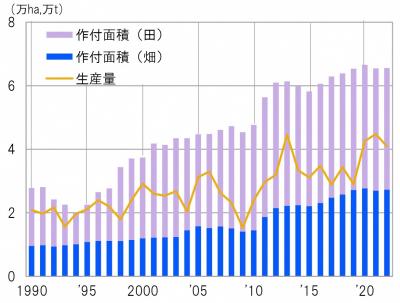

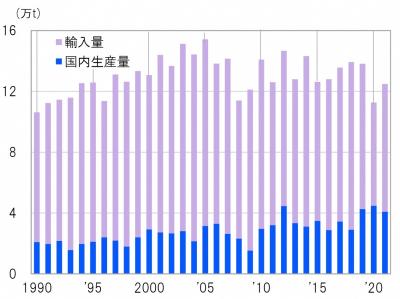

近年のそばの需要は横ばいで推移しており、そのうち国内産による供給量は3分の1から4分の1程度ですが微増傾向にあります。麺をはじめ、菓子や焼酎、お茶の原料などに利用されています。

備考 2006~09年の生産量(収穫量)は主産県のみの集計値

出所 農林水産省「作物統計」、北海道農政部「麦類・豆類・雑穀便覧」をもとに作成

備考 2006~09年の生産量(収穫量)は主産県のみの集計値

出所 財務省「貿易統計」、農林水産省「作物統計」などをもとに作成

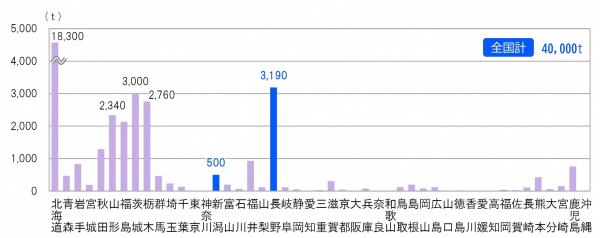

出所 農林水産省「令和4年産作物統計」をもとに作成

戸隠そば(長野市)は、岩手県のわんこそば、島根県の出雲そばと並んで日本三大そばの一つといわれる。つなぎには小麦が使われることが多い。

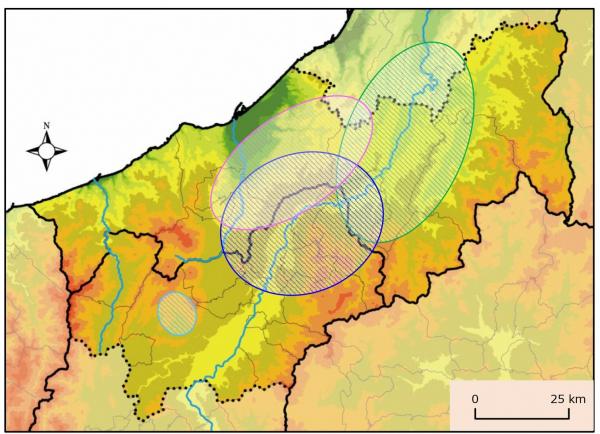

戸隠を含む黒姫・妙高山麓は、朝霧が発生しやすい高原地帯であり、「霧下そば」と呼ばれる良質なそばを生み出してきた。

そばを小さな玉状にして竹ざるに盛った「ぼっち盛り」や大根との組み合わせも特徴とされる。

富倉そば(飯山市)、須賀川そば(山ノ内町)、名水火口そば(木島平村)などの中でも、特に富倉そばは、そば愛好家の間で幻のそばといわれたこともある。

凡例

フノリを主に使用する地域

フノリを主に使用する地域 自然薯など山芋を主に使用する地域

自然薯など山芋を主に使用する地域 オオヤマボクチを主に使用する地域

オオヤマボクチを主に使用する地域 戸隠そば(小麦を主に使用する地域)

戸隠そば(小麦を主に使用する地域)出所 国土地理院数値地図などをもとに上越教育大学橋本准教授作成(上越教育大学出版会「越境アプローチによる地域学習のすゝめ」より抜粋)

「へぎそば」は、うすく剥いだ木で作った「へぎ」という器に、そばを一口大に丸めて盛り付けることも特徴とされる。

そばの栽培は火山灰土でやせた土地が適している。

米が多く採れない地域では、そばが大切な食糧であり、何代にもわたるそば打ちの伝統が受け継がれてきた。

(関連ページ)03「植生」

長野県全体は養蚕が盛んであったが、戸隠・飯縄山麓は高冷地のため麻栽培が盛んであり、その収穫後に生育期間の短い秋そばが作付され、結果としてそばの生産が多くなった。

(関連ページ)14「繊維」

社会の変化は、地域資源に様々な影響を与えています。担い手不足や環境変化といった課題に直面する一方で、新しい技術との融合や、これまでの価値を見直すことで、新たな可能性が生まれることもあります。

社会の変化が地域資源にもたらすものや地域資源が今後直面する課題、あるいは地域資源が秘める新たな可能性などを考えてみましょう。