日本には、神道、仏教、キリスト教などの多種多様な宗教が普及していますが、宗教団体の数をみると神道系と仏教系が全体の9割を占めています。

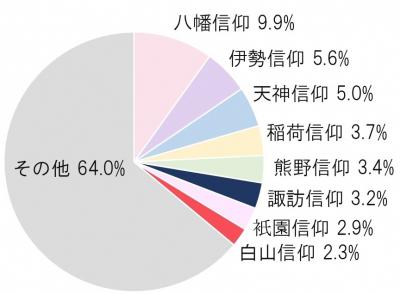

神道とは、「日本民族に固有の神・神霊についての信念に基づいて発生し、展開してきた宗教の総称」です。全国に8万を超える神道系宗教団体のうち、最も多い信仰は八幡であり、次いで伊勢、天神、稲荷、熊野などと続きますが、八幡でも全体の1割程度であり、多様な信仰が存在しています。

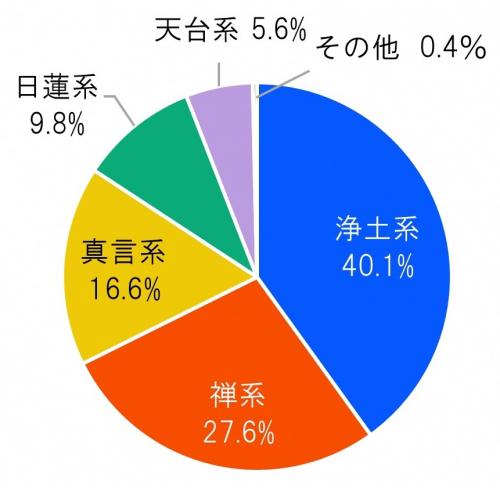

仏教は6世紀半ばに日本へ伝わり、平安時代には天台宗や真言宗、鎌倉時代には浄土系の仏教(浄土宗、浄土真宗など)や日蓮宗、禅宗(臨済宗、曹洞宗など)などが成立しました。現在、全国に8万弱ある仏教系宗教団体のうち、浄土系が4割、次いで禅系が3割弱、真言系、日蓮系、天台系を合わせると全体の99%以上を占めています。

出所 神社本庁「平成「祭」データ」をもとに集計・作成

出所 神社本庁「平成「祭」データ」をもとに集計・作成

出所 「全国寺院大鑑」をもとに集計・作成

出所 「全国寺院大鑑」をもとに集計・作成

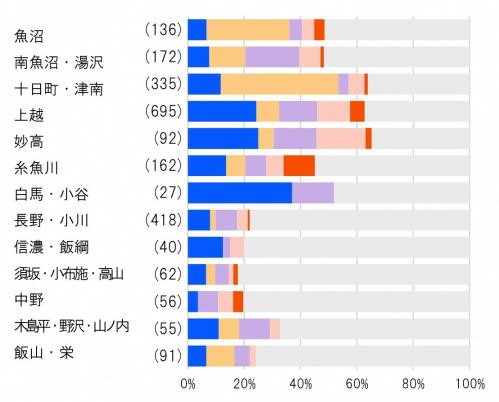

神社の数(2022年)は、新潟県が4,672社で全国1位。信越県境エリアにも多くの神社が集積する。

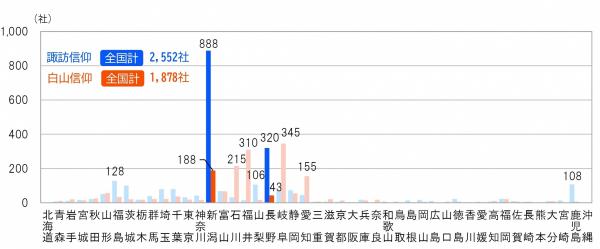

諏訪信仰の神社(諏訪神社など/1993年)は、新潟県が888社で全国1位、長野県が320社で全国2位であり両県が突出している。特に上越市や妙高市で多く、両市内の神社の4分の1を占める。

伊勢信仰の神社(神明社など/1993年)は、新潟県が725社で全国1位。南魚沼市・湯沢町では地域内の2割、上越市や妙高市では1割5分を占める。

山神信仰の神社(十二神社・山神神社など/1993年)は、全国1,493社のうち新潟県が424社で全国1位。特に魚沼地域に集中し、十日町市・津南町では地域内の4割強を占める。

白山信仰の神社(白山神社など/1993年)は、北陸・東海地方で集中的に分布し、新潟県は188社で全国4位。糸魚川市では市内の1割を超える。

備考 信仰別の神社数は、全国で20社以上ある神社名称を抽出し、その信仰を特定して集計しており、実際の数はさらに多くなる。

凡例 神社

諏訪信仰

諏訪信仰 山神信仰

山神信仰 伊勢信仰

伊勢信仰 八幡信仰

八幡信仰 白山信仰

白山信仰 その他

その他備考 ( )内の数値は各市町村の神社・寺院数

出所 神社本庁「平成「祭」データ」および各県の宗教法人名簿(2018年現在)をもとに作成

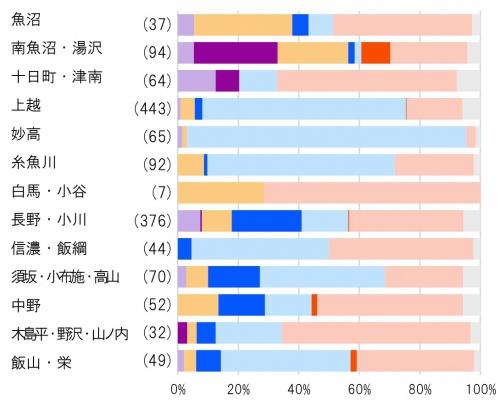

凡例 寺院

天台宗

天台宗 本山修験宗

本山修験宗 真言宗

真言宗 浄土宗

浄土宗 浄土真宗

浄土真宗 臨済宗

臨済宗 曹洞宗

曹洞宗 その他

その他備考 ( )内の数値は各市町村の神社・寺院数

出所 神社本庁「平成「祭」データ」および各県の宗教法人名簿(2018年現在)をもとに作成

本山修験宗は、もともと天台系の本山派修験であり、寺院数(1991年)は新潟県が全国1位。特に魚沼地域で集中的に分布し、南魚沼市・湯沢町では地域内の寺院の3割弱を占める。

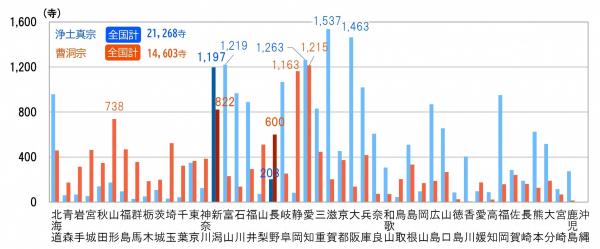

曹洞宗は、天台・真言宗などの密教系が衰退した後に広まる。寺院数(1991年)は新潟県が全国3位。県内では2番目に多い宗派であり、県内の寺院の3割を占める。特に十日町市・津南町では過半数を占める。

長野県内の曹洞宗の寺院数は全国5位。県内では最も多い宗派であり、県内の寺院の4割弱を占める。北信地域ではほぼ半数を占める。

浄土真宗の寺院数(1991年)は、新潟県が全国5位。県内では最も多い宗派であり、県内の寺院の4割強を占める。特に妙高市では市内の9割以上、上越・糸魚川市では3分の2を占める。

長野県内では4番目に多い宗派であり、県内の寺院の1割程度だが、長野・北信地域の一部では4割を占める。

善光寺は、日本最古といわれる仏像を祀り、いずれの宗派にも属さず、男女平等の救済を説く寺院。江戸時代後期には、伊勢神宮や西国三十三所札所などとともに、全国から参詣者が訪れる日本有数の寺社の一つとされる。

諏訪信仰は、長野県の諏訪大社を拠点とする。主祭神タケミナカタの母は、糸魚川を拠点とした奴奈川姫である。

曹洞宗は、本拠地の福井・永平寺からの伝播に加え、室町時代の一大拠点・耕雲寺(村上市)からも魚沼地域に入り、その後長野県へ広まったとされる。

浄土真宗は、開祖である親鸞が上越市に配流された縁を持つ。後に布教を広めたのは、北陸を拠点とする子弟の蓮如である。

(関連ページ)05「交通」

(関連ページ)06「米」

(関連ページ)19「霊山」

(関連ページ)20「冬のまつり」

社会の変化は、地域資源に様々な影響を与えています。担い手不足や環境変化といった課題に直面する一方で、新しい技術との融合や、これまでの価値を見直すことで、新たな可能性が生まれることもあります。

社会の変化が地域資源にもたらすものや地域資源が今後直面する課題、あるいは地域資源が秘める新たな可能性などを考えてみましょう。