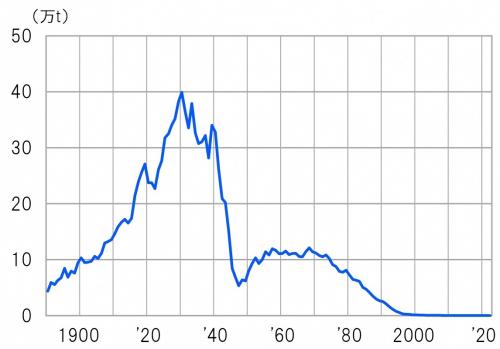

衣服は人間生活に必要不可欠なものであり、古くから麻、藁、絹、綿などの植物が用いられてきました。麻や絹は主に東日本、綿は西日本を中心に作られるなど地域性もありました。明治時代には、絹の生糸が日本最大の輸出品目となり、世界一の輸出量を誇った時期もありました。

その後、合成繊維や外国産の安価な製品が主流になる中で、生産量は減少していますが、国の文化財や伝統的工芸品などに指定された織物も数多くあります。また、国内の繊維業全体では衣料向けが減少し、自動車や航空機などの産業資材、おむつやカーペットなどの衛生・生活資材向けの割合が増加しています。

出所 農林水産省「繭生産統計」「蚕業に関する調査」、一般社団法人大日本蚕糸会ホームページをもとに作成

備考 調査対象は従業者4人以上の事業所

出所 経済産業省「工業統計調査」「経済センサス」をもとに作成

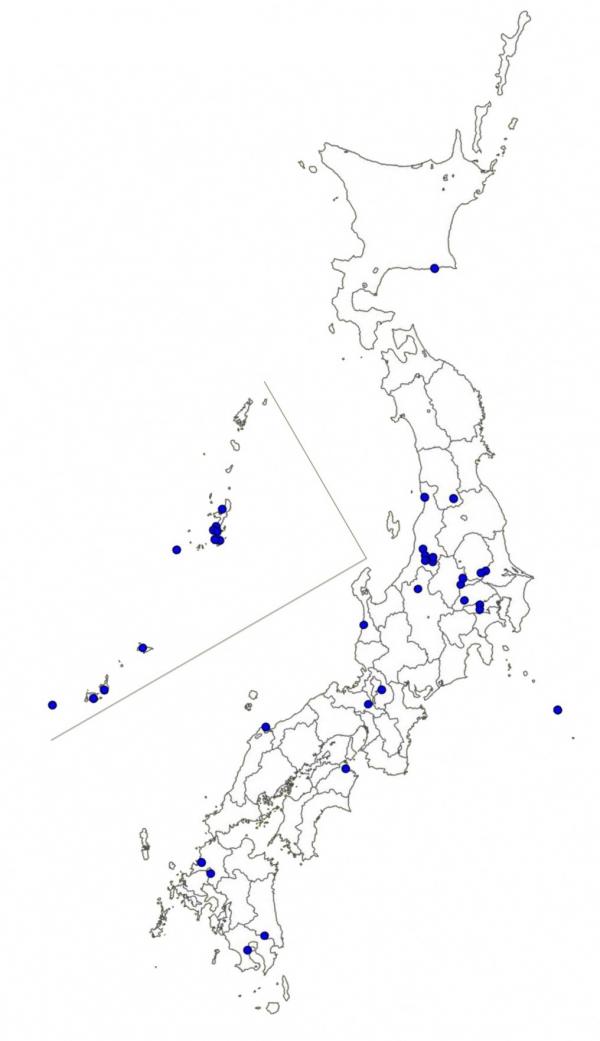

備考 2023年10月現在

出所 経済産業省「伝統的工芸品の指定品目一覧」をもとに作成

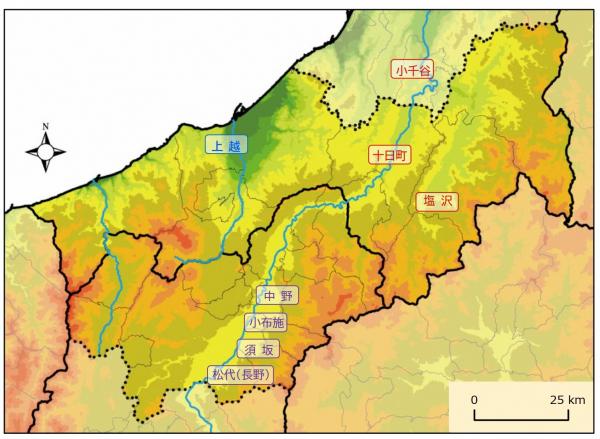

縄文時代の衣料の主流であり、カラムシ(苧麻)の繊維を原料とするアンギン。国内でその製作方法が現在まで伝承されているのは、十日町・津南を中心とする魚沼地域のみといわれる。

正倉院には上越地域の庸布が収蔵される。中世には越後の生産量が日本一の時期もあった。

中世・近世に発達した越後上布は、2009年に小千谷縮とともにユネスコの無形文化遺産に登録(2023年現在、日本からの登録件数は22件)。

カラムシを素材として近世を中心に生産された越後縮は、薩摩上布に次ぐ高級夏織物とされる。その用具や関連資料は国指定有形民俗文化財。

塩沢紬、本塩沢、小千谷縮、小千谷紬、十日町絣、十日町明石ちぢみは、国指定の伝統的工芸品(2023年現在、全国の指定織物は38品)。

十日町市の絹織物生産高は、ピーク時に比べて大幅に減少はしたが、西陣・丹後に次ぐ日本有数の歴史的機業地といわれる。

凡例

織物業

織物業 細幅織物業

細幅織物業 蚕糸業

蚕糸業備考 「小千谷」は信越県境エリア外ではあるが、十日町や塩沢との類似性や関係性を考慮して記載した。

出所 国土地理院数値地図および経済産業省「伝統的工芸品の指定品目一覧」をもとに上越教育大学橋本准教授作成(上越教育大学出版会発行「越境アプローチによる地域学習のすゝめ」より抜粋)

1873年に操業を開始した中野製糸場は、群馬県の富岡、福島県の二本松と並んで日本三大製糸場と称された。ただし、岡谷、上田に比べると早期に衰退した。

須坂市には1887年頃に100を超える製糸場が立地。「製糸王」と評される越寿三郎を輩出した。

備考 バテンレースとは、ブレード(細幅織物)と呼ばれる糸で編んだテープで図柄の輪郭を縁取り、その内側にかがり縫いで模様を施したもの。

新潟県で発展した麻織物の原料である苧麻は、生育期に多量の雨を必要とし、湿度が高く強風の少ない寒冷地を好む。

雪国の冬期間は高い湿度が安定的に続くことから、糸の紡ぎや織りなどの工程において、糸を切れるのを防ぐほか、雪に晒すことで漂白効果も得られる。

(関連ページ)02「気候」

(関連ページ)06「米」

(関連ページ)04「エネルギー」

(関連ページ)10「果物」

その他、昭和初期の満州開拓団や満蒙開拓青少年義勇軍に対し、長野県は全国最多の人数を送り出しているが、この一因には蚕糸業衰退もあったとされる。

社会の変化は、地域資源に様々な影響を与えています。担い手不足や環境変化といった課題に直面する一方で、新しい技術との融合や、これまでの価値を見直すことで、新たな可能性が生まれることもあります。

社会の変化が地域資源にもたらすものや地域資源が今後直面する課題、あるいは地域資源が秘める新たな可能性などを考えてみましょう。