はじめに

エネルギーは、人間生活において欠かすことのできない資源の一つです。古くは植物由来の熱や灯、雪氷による冷熱を活用するなど、自然エネルギーの利用が基本でしたが、欧米では産業革命以降、日本国内では明治時代から各地域で電力やガスの供給が始まります。その後、日本では電力・ガス会社の統合が進むとともに、供給施設は港湾部への集中化・大型化が進み、全国的な供給ネットワークが作られました。

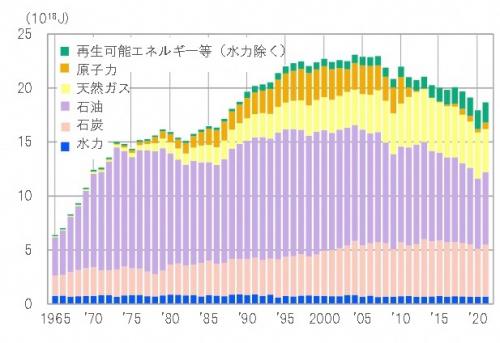

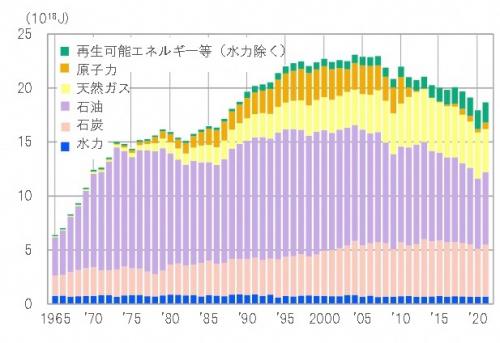

戦後、エネルギー消費量が増加する中で、水力、石炭、石油、天然ガス、原子力と燃料の多様化が進み、そのほとんどは海外からの輸入により賄ってきました。

近年は、地球温暖化対策や震災後の対応、技術開発の進展などにより、太陽光や風力などの再生可能エネルギーによる発電所や地域独自の電力会社を作る動きもあります。

エネルギー供給量の推移(全国)

出所 資源エネルギー庁「エネルギー白書2023」をもとに作成

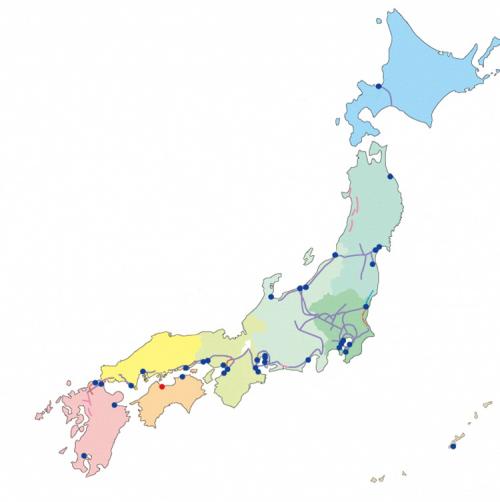

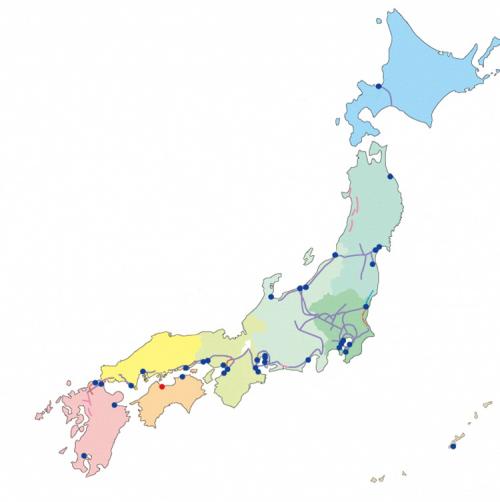

ガスパイプラインと供給基地(全国)

備考 2023年12月現在

出所 日本ガス協会ホームページをもとに作成

このエリアにはどんな特徴があるの?

自然エネルギー活用の歴史

- 上越・魚沼地域ではかつて多くの雪室が存在した。現在では雪冷房施設の数が全国有数とされる。

- 関川水系の県境付近にある池尻川発電所は、日本初の揚水式発電所であり、農業用水との共存を図るなど珍しいタイプの発電所である。

- 小布施町の「信濃及び周辺地域の灯火用具」は、照明器具やあかりに関する歴史を知る貴重な資料であり、国指定有形民俗文化財。

大規模な水力発電地帯

- 津南町の信濃川発電所は、一般水力において累計の総発電電力量が日本一とされるほか、津南町は日本一の水力発電地帯とも称されることもある。

- 湯沢町の奥清津発電所と奥清津第二発電所を合わせた最大出力は160万kW。全国の揚水式水力発電所の中でもトップクラスの規模である。

- 十日町市の千手発電所は、小千谷、小千谷第二とともにJR東日本信濃川発電所を構成。東京都内を走るJRの電車が使用する電力の約半分を賄う。

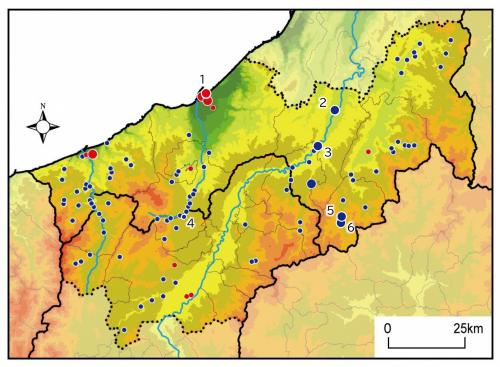

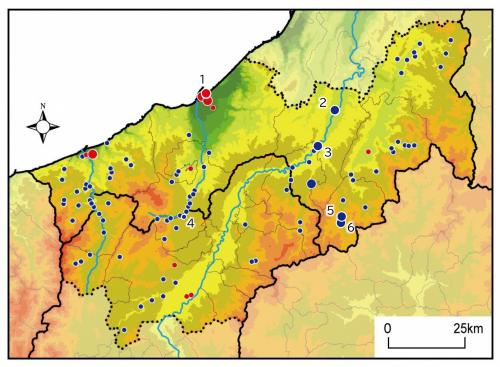

最深積雪(平年値)の分布 信越県境エリア+α

凡例

- 水力発電所

10万kw以上

10万kw以上 1,000kw以上

1,000kw以上

- 火力発電所

10万kw以上

10万kw以上 1,000kw以上

1,000kw以上

文章中に記載のある発電所

- 上越火力発電所

- 千手発電所

- 信濃川発電所

- 池尻川発電所

- 奥清津発電所

- 奥清津第二発電所

備考 2023年3月現在。1,000kW未満の水力・火力発電所を除く。

出所 国土地理院数値地図、電力土木技術協会ホームページ、エレクトリカル・ジャパンホームページをもとに上越教育大学橋本准教授作成(上越教育大学出版会「越境アプローチによる地域学習のすゝめ」より抜粋)

石油・天然ガスの供給拠点としての歴史

- 1871年、長野市では日本初の石油会社である長野石炭油会社が設立され、浅川油田(現存していない) を開発した。

- 1878年、上越市の玄籐寺油田(現存していない) では、日本初の石油の機械掘りに成功し、その後日本初の石油パイプラインが設置された。

- 1888年、新潟県頸城郡の油田(現存していない) は国内の約3分の1の石油を産出。その後、当時東洋一の製油所といわれたインターナショナル石油会社(現存していない) が設立。

- 1959年、戦後産出した上越市の頸城油田・ガス田(現存していない) は、日本一の石油・天然ガス産出量を誇った。

- 上越市を起点とする東京ラインは延長323km、日本最長のガスパイプラインである。

- 直江津港は、日本海側拠点港(LNG部門)に選定。港内にある上越火力発電所は、中部電力の管轄である長野県に電力需要量の8割を供給。LNG基地は、輸入した液化天然ガスを受け入れ、ガスパイプラインを通じて太平洋側や北陸方面へ供給する。

- 上越市の沖合は、表層型メタンハイドレート調査海域として、国内の調査地で唯一2013年から3年連続で選定され、その後も商業化に向けた調査が続く。

その特徴が生まれたのはなぜ?その特徴から生まれたものは何?

エネルギーの因果関係図 [画像ファイル/297KB]

フォッサマグナ特有の地形・地質(石油・天然ガスの集積)

- フォッサマグナの真上に位置し、かつて海の底にあったため、石油・天然ガスを生成する地層が堆積。その上に石油、天然ガスをためる砂岩層とその拡散を防ぐ泥岩層が交互に重なり、この地層が地殻変動で褶曲することによって、山型の背斜部に石油や天然ガスが集積しやすい構造となった。

(関連ページ)01「地形」

フォッサマグナ特有の地形・地質(活発な火山・隆起・沈降)

- 活発な火山活動や隆起・沈降などにより、水力発電に適した急峻な地形が造られた。

(関連ページ)01「地形」

豪雪地帯

- 周辺の山岳地帯に大量の雪が積もり、豊富な雪解け水を蓄える天然のダムの役割を果たすことから、水力発電にも有効活用することができた。

(関連ページ)02「気候」

首都圏への近さ

- エネルギーの大消費地である首都圏に近接する地域であり、首都圏までのガスパイプラインが形成された。

- 現在、上越市内でガスの採掘は行われていないが、パイプラインの存在によってLNG受入基地の設置につながる。

- 首都圏への送電を目的として設置された水力発電所もある。

(関連ページ)05「交通」

蚕糸業による開発

- 須坂市などで発展した蚕糸業は、水力発電の開発への投資の原動力となった。

- 水力発電による動力は、器械による製糸に利用された。

(関連ページ)14「繊維」

科学・金属などの工場立地

- 上越地域では、明治から昭和初期に電力会社が主導し、水力発電所の建設とともに化学・金属関係の工場の設置や誘致を進めた。

- 天然ガスの産出に伴い、化学・金属関係の工場が立地。関連工場として、金属・機械・電子・精密機械関係の工場も整備された。

- その一部は撤退・休止や業種転換した工場もあるが、現在もなお地域経済を支えている。

商業・サービス業の発展

- 上越地域の水力発電所の存在は、明治時代に陸軍第13師団の誘致成功の一因とされ、その後のスキー産業の発達や、朝市の開設、様々な商店の創業などにつながった。

採掘に伴う新たな発見(ナウマンゾウの骨、温泉など)

- 水力発電などによって野尻湖の水位が低下する時期に、ナウマンゾウの骨が発見された。その後、博物館の設置や定期的な発掘調査につながる。

- 石油・天然ガスの採掘に伴い温泉が噴出し、鵜の浜温泉、六日町温泉などの温泉地が形成された。

(関連ページ)15「温泉」

これまでとこれからについて考えよう!

社会の変化は、地域資源に様々な影響を与えています。担い手不足や環境変化といった課題に直面する一方で、新しい技術との融合や、これまでの価値を見直すことで、新たな可能性が生まれることもあります。

社会の変化が地域資源にもたらすものや地域資源が今後直面する課題、あるいは地域資源が秘める新たな可能性などを考えてみましょう。

10万kw以上

10万kw以上 1,000kw以上

1,000kw以上 10万kw以上

10万kw以上 1,000kw以上

1,000kw以上