果物の原産地は、海外に由来するものが多いものの、日本では縄文時代の遺跡から果物の種が出土するなど、古くから食されているものもあります。

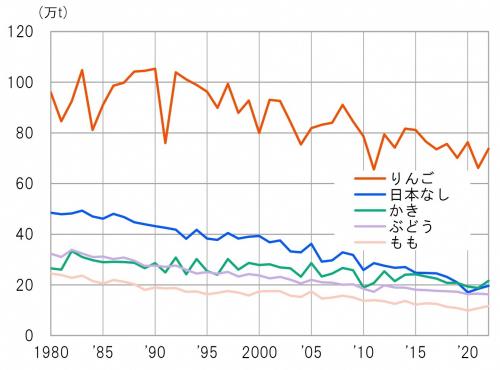

果物生産の適地は、その種類によって気候や土壌の条件が異なります。例えば、りんごは比較的冷涼な地域、もも・ぶどうは比較的少雨で水はけの良い地域、みかんは日照が多く温暖な地域で主に生産されています。

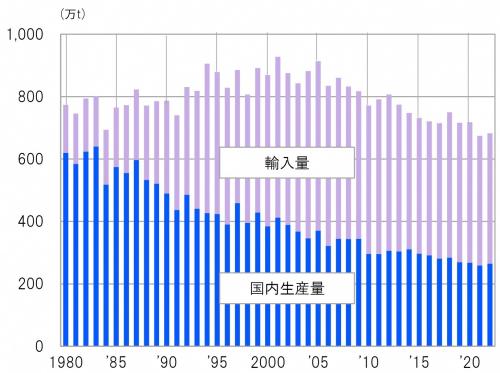

一方、果物の栽培は剪定や害虫駆除の作業などに大きな手間を要するほか、気候の変動による影響を大きく受けます。また、果物の国内消費が20年ほど前から減少傾向にあり、輸入品の増加も相まって厳しい状況が続いています。このことから様々な品種改良や海外への輸出なども行われています。

出所 農林水産省「食料需給表」をもとに作成

出所 農林水産省「作物統計」をもとに作成

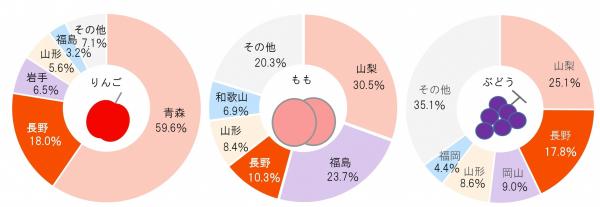

出所 農林水産省「令和4年産作物統計」をもとに作成

生産量(収穫量、2022年)は、青森県に次いで長野県が全国2位。県内では、長野市をはじめ長野・北信地域が4割を占め、青森県弘前市周辺に次いで日本有数の生産地と推察される。

主な栽培品種には「ふじ」や「つがる」のほか、長野県生まれのりんご三兄弟といわれる「秋映」「シナノゴールド」「シナノスイート」などがある。

生産量(2022年)は、山梨県、福島県に次いで長野県が全国3位。県内では、長野市をはじめ長野・北信地域が3分の2を占めると推察される。

主な栽培品種には「川中島白桃」や「あかつき」のほか、長野県が生産量日本一の「ネクタリン」、ももとネクタリンの自然交配により須坂市で生まれた「ワッサー」などもある。

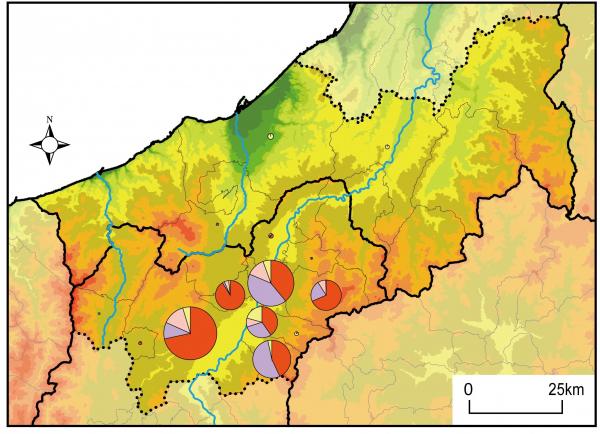

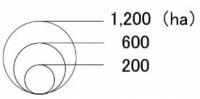

凡例

りんご

りんご ぶどう

ぶどう もも

もも その他の果物

その他の果物備考 作物統計の市町村別データは2007年以降非公開のため、農林業センサスのデータを使用。須坂市のもも、高山村のりんご・ぶどうなど秘匿情報は含まない。

出所 国土地理院数値地図、2020年農林業センサスをもとに上越教育大学橋本准教授作成(上越教育大学出版会発行「越境アプローチによる地域学習のすゝめ」より抜粋)

主な栽培品種には、長野県が生産量日本一の「巨峰」、須坂市が日本一の「ナガノパープル」や「シャインマスカット」、ワイン用ぶどうの「シャルドネ」や「メルロー」などがある。

備考 プルーン・ブルーベリーのデータは、令和3年産特産果樹生産動態等調査による。その他果物の信越県境エリアのデータは、令和4年産作物統計、長野・北信地域振興局資料、2020年農林業センサス(市町村別栽培面積)などから推計。

プルーンの生産量(2021年)は、長野県が全国1位、全国シェアの半数以上を占める。主に須坂市や長野市などで生産される。

ブルーベリーの生産量(2021年)は、東京都に次いで長野県が全国2位。主に信濃町や長野市などで生産される。

くりの生産量はそれほど多くないものの、小布施町のくりは江戸時代に藩の献上品であり、天領の栗林が存在していた歴史を持つ。現在は加工品が特産である。

千曲川流域には、古い時代の盆地の上に堆積した泥や砂礫からなる丘陵や台地、段丘、自然堤防などがあり、同様に水はけが良い。

りんごは比較的冷涼な気候を好む。ただし、雪国では剪定作業が遅れるなど栽培困難とされる。

もも、ぶどうは、りんごに比べてより乾燥を好む。

(関連ページ)14「繊維」

(関連ページ)12「ワイン」

社会の変化は、地域資源に様々な影響を与えています。担い手不足や環境変化といった課題に直面する一方で、新しい技術との融合や、これまでの価値を見直すことで、新たな可能性が生まれることもあります。

社会の変化が地域資源にもたらすものや地域資源が今後直面する課題、あるいは地域資源が秘める新たな可能性などを考えてみましょう。