はじめに

みそ(味噌)の起源ははっきりとはしていませんが、古くは大宝令(701年)に「未醤」という言葉が登場し、これがみその前身ではないかと考えられています。平安時代にはぜいたく品であり、鎌倉時代には武士や僧侶へ普及、室町時代には一般に普及したといわれています。その後、上杉謙信や武田信玄などの戦国武将による戦が、みその普及に関わったという伝承もあります。

もともとみそは家庭で造られ、その土地の原料事情や気候風土、食習慣などの条件により、地域特有のみそが生まれました。現在はそのほとんどが工場で造られ、全国展開するみそも増えていますが、みその原料、味、色などにはいまだに地域性が残っています。

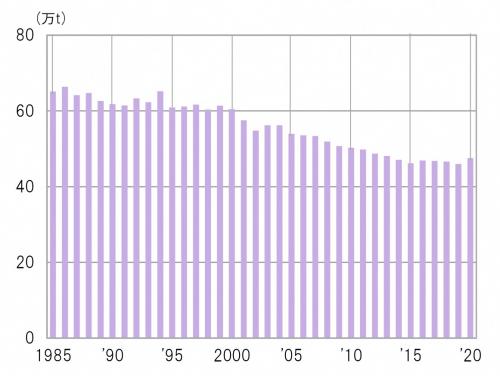

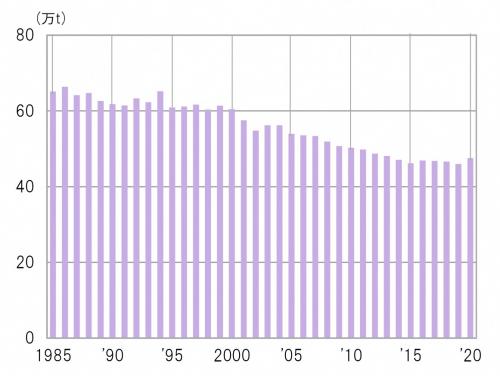

みその消費量は、生活様式の変化とともに減少傾向にありますが、新たな商品開発や健康的な食品としてのPRや、海外での日本食ブームにより輸出に力を入れる動きなどもあります。

みその出荷量の推移(全国)

出所 経済産業省「工業統計調査」「経済センサス」をもとに作成

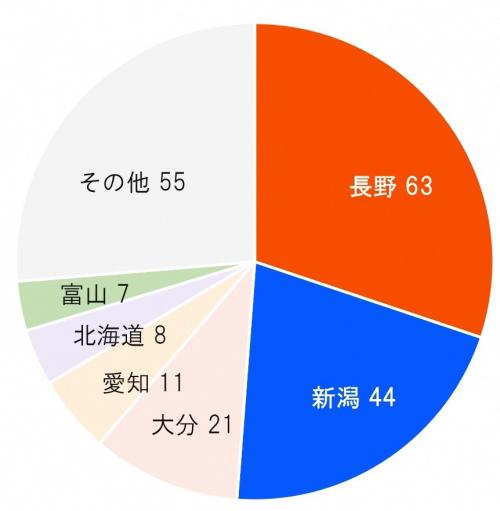

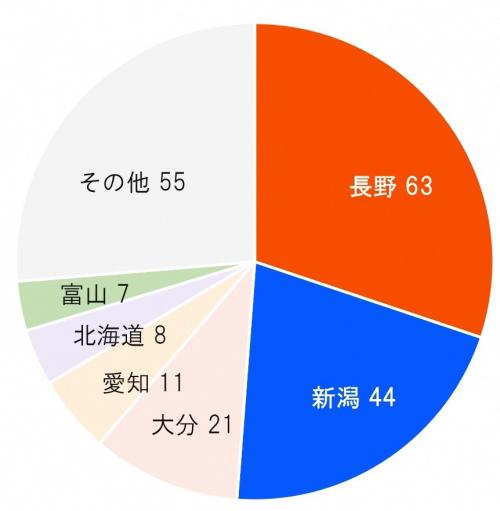

全国味噌鑑評会の受賞数(都道府県別)

備考 過去10回(2012~23年)の農林水産大臣賞および農林水産省大臣官房長賞(旧:食料産業局長賞)を集計

出所 中央味噌研究所ホームページをもとに作成

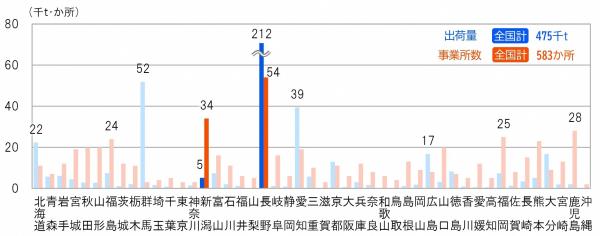

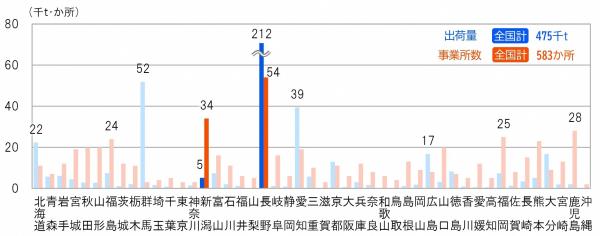

みその出荷量・事業所数(都道府県別・2020年)

備考 調査対象は従業者4人以上の事業所

出所 経済産業省「令和3年経済センサス」をもとに作成

このエリアにはどんな特徴があるの?

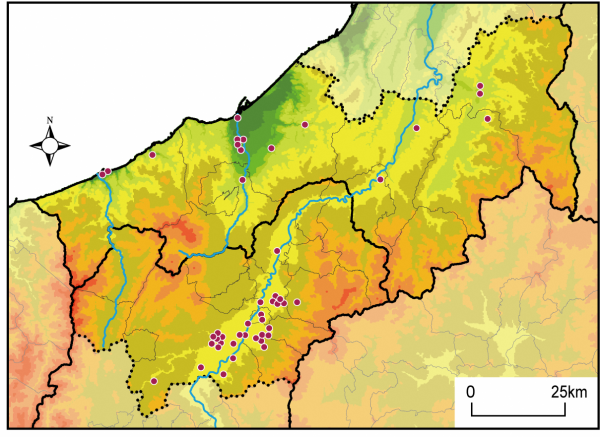

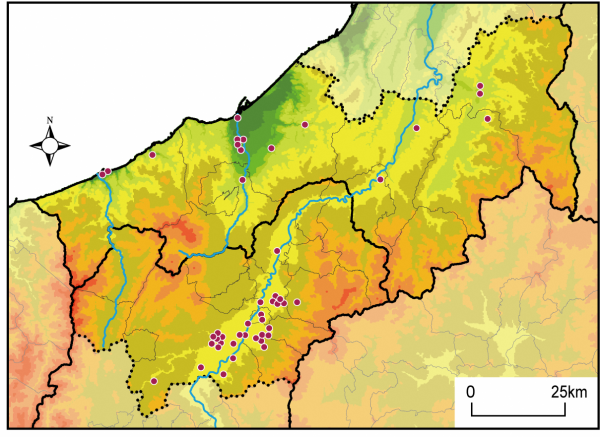

数多くの蔵元が集積

生産量の多い蔵元の存在

みそ醸造所(蔵元)の分布 信越県境エリア

備考 2023年3月現在

出所 国土地理院数値地図、新潟県味噌醤油工業協同組合資料、長野県味噌工業協同組合連合会ホームページ、iタウンページをもとに上越教育大学橋本准教授作成(上越教育大学出版会発行「越境アプローチによる地域学習のすゝめ」より抜粋)

高い評価を受けるみその品質

- 全国味噌鑑評会では、過去10回の入賞者(上位に当たる農林水産大臣賞および農林水産省大臣官房長賞(旧:食料産業局長賞)を受賞した蔵元) のうち4分の1が信越県境エリアの蔵元で占める。例えば第64回(2023年)は全国から313品が出品され、農林水産大臣賞6品のうち長野市、上越市から各1品、農林水産省大臣官房長賞15品のうち上越市から2品、中野市から1品が受賞している。

- 越後みそは、「浮き麹みそ」という別名があるように、良質な米を使い、米麹の粒が白く浮いて見える。中でも上越地域のものは麹割合が多く、大豆とほぼ同量の麹を加えるとされる。

みそ(発酵食品)による地域づくり

- 長野県では、みそをはじめ発酵食品で健康長寿を目指す決意表明として、2018年度に「発酵・長寿県」を宣言した。

- 上越市では、「発酵のまち上越」をキーワードにした研究会を2015年度から立ち上げ、発酵食品による地域ブランドづくりに取り組む。

その特徴が生まれたのはなぜ?その特徴から生まれたものは何?

みその因果関係図 [画像ファイル/281KB]

雪国・山国の暮らし(保存食の必要性)

- かつては日常的に動物性食品を摂取する機会は少なかったため、みそはタンパク源ともなり保存食としての重要な役割を果たした。

- 中山間地域など海から遠い地域では、塩を長持ちさせる保存食としての役割が大きかった。

(関連ページ)01「地形」、02「気候」

気候に合わせたみそづくり

- 新潟県では、湿潤で気温が低くなりすぎないという雪国気候に合ったみそづくりが行われた。

- 長野地域では、湿気による有害バクテリアが少ない気候を活かしたみそづくりが行われた。

(関連ページ)02「気候」

製糸業などの存在

- 長野県では、製糸工業・繊維工場の立地や松本市への陸軍進出などにより、労働者の食を賄うためのみそが必要となった。

- 製糸業者が従業員のためにみそを自社製造していたノウハウを活かし、みそ製造に進出した事例もある。

(関連ページ)14「繊維」

原料となる米や大豆の栽培

- 新潟県は古くから米どころであり、原料となる米を入手しやすかったことが、米麹の割合の高さに影響を与えたとされる。

- 長野県では、川沿いの斜面が大豆の適作地であり畑作を展開できたこと、山国であるため貴重な米を経済的に運用する必要があったことなどがいわれている。

(関連ページ)06「米」

日本の東西の結節点・大消費地からの近さ

- 上越地域は、交通の結節点として西日本からの文化の影響を受けやすい位置にあり、みその麹の割合の高さに影響を与えたとされる。

- 長野県からは、関東大震災の後、救援用のみそが東京へ送られ、その味が評判になったことで全国的な知名度が高まったとされる。

(関連ページ)05「交通」

品質管理の徹底

- 長野県では、「信州味噌」を団体商標登録し、品質の徹底管理が行われている。

健康面への影響

- 近年では、健康的な食品としてみそが持つ栄養価についての研究も進められている。

地域ブランドづくりの素材

- みそを使った漬物や煮物、おやきやみそ汁は、この地域の郷土料理を特徴付けるものの一つとなっている。

- みそは、もともと各家庭で造られていたものであり、気候や味の好み、食生活の影響を反映している。地域の風土を表わす食品として、地域ブランドづくりの重要な要素の一つといえる。

これまでとこれからについて考えよう!

社会の変化は、地域資源に様々な影響を与えています。担い手不足や環境変化といった課題に直面する一方で、新しい技術との融合や、これまでの価値を見直すことで、新たな可能性が生まれることもあります。

社会の変化が地域資源にもたらすものや地域資源が今後直面する課題、あるいは地域資源が秘める新たな可能性などを考えてみましょう。