はじめに

おやきをはじめとする「こなもの」は、かつては全国各地で作られており、地域により「やきもち」「あんぼ」「ちゃのこ」など様々な呼ばれ方をしています。おやきの起源は、室町時代のお菓子や戦国時代のせんべいなどにさかのぼり、縄文時代にはおやきの原型が作られていたともいわれています。

生地には、雑穀、そば、小麦、くず米などが使われ、その中に野菜、山菜、餡などを包み、焼く、蒸かす、焼いて蒸かす、揚げるなど、地域ならではの材料や調理方法があります。

稲作以外の農業を中心とする地域において、合理的に栄養を摂取できる食べ物として作られてきましたが、戦後の経済成長や食生活、生活様式の変化に伴い、そのほとんどが作られなくなりました。その中にあって「おやきといえば信州の郷土食」というまでのイメージが確立されています。

おやきの知名度の高さから、あんぼ、ちゃのこも含めて広い意味で「おやき」と称する例が数多くあります。ここでも広い意味でのおやきを対象に取り上げています。

全国にあったおやき

備考 大正10年頃および昭和19年の資料による

出所 金子万平「おやき・焼餅の話」

このエリアにはどんな特徴があるの?

雑穀をこねて焼くおやき

小麦をこねて蒸かすおやき

- 長野地域の長野盆地などでは、稲作の裏作で栽培する小麦をこねて、かまどで蒸かすおやきが主流だった。まんじゅうともいう。

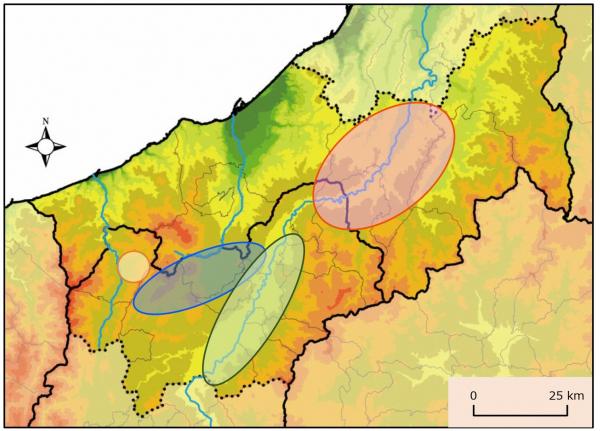

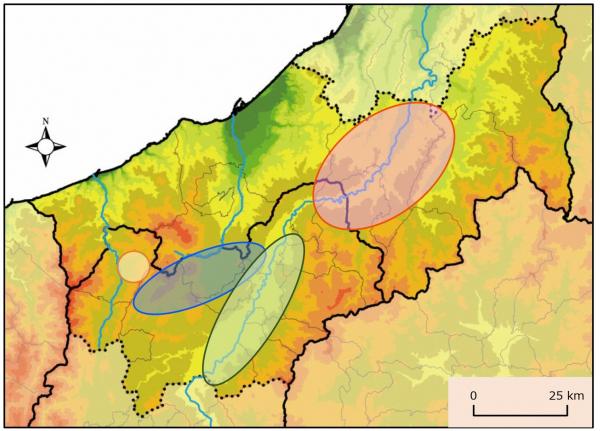

おやき生産地の主な分布

凡例

焼くおやきを中心とする地域

焼くおやきを中心とする地域 蒸かすおやきを中心とする地域

蒸かすおやきを中心とする地域 あんぽを中心とする地域

あんぽを中心とする地域 ちゃのこ(そば粉入り)を中心とする地域

ちゃのこ(そば粉入り)を中心とする地域

出所 国土地理院数値地図などをもとに上越教育大学橋本准教授作成(上越教育大学出版会「越境アプローチによる地域学習のすゝめ」より抜粋)

雑穀や米粉などを使う「あんぼ」と「ちゃのこ」

- 県境にまたがる秋山郷(津南町・栄村)や魚沼地域では、ひえ、そば、くず米などをこねて、餡を入れたものを「あんぼ」、入れないものを「ちゃのこ」という。近年は、特産品化される中でおいしい米を使用するものが多い。

- 小谷村の「ちゃのこ」は、そば粉と馬鈴薯をこねた生地に野菜などの具を包んだものをいう。

備考 長野県中南部の「おやき」は、小麦粉に刻んだサツマイモなどを混ぜて薄焼きにするものが多く、

中には塩さんまをそば粉で包んで焼いたものなども作られていた。

その特徴が生まれたのはなぜ?その特徴から生まれたものは何?

おやきの因果関係図 [画像ファイル/313KB]

中山間地域特有の地質や気候

- 稲作の裏作として小麦を栽培する平野部では、小麦がおやきの原料となった。

- 稲作に適さない中山間地域ではそばなどの雑穀がおやきの原料となった。

- 雪深い中山間地域において、棚田などで稲作をしていた地域では、くず米がおやきの原料となった。

(関連ページ)01「地形」、02「気候」

農作業を中心とする生活様式

- 貴重な現金収入となる米を節約するため、農作業時の携帯食、保存食などとして米に代わるものが必要であった。

- 稲作中心の盆地はかまど、畑作・林業中心の山間部は囲炉裏のある家が多かったことから、おやきの調理方法に影響を与えた。

- かつては盆をはじめ、祭りや命日など人が集まる日に作られる場合もあった。

(関連ページ)06「米」、07「そば」

企業によるおやき生産の始まり

- おやきはかつて全国各地で作られていたが、戦後、囲炉裏の衰退とともに家庭食としては衰退する。

- その後、昭和30~40年代に長野地域の和菓子屋がおやきを作り始め、昭和50年代にはおやき専門店が出現する。

みそ・漬物工業の発展

(関連ページ)13「みそ」

官民による活性化の取組

- 長野県は、手打ちそばや野沢菜漬けなどとともに、おやきを「味の文化財」に認定する。

- ふるさと再発見の一環として郷土食を見直す動きの中で商品化が進む。中山間地域活性化の一環として取り組む地域もある。

- 地元消費者の高齢化などで消費量が落ち込む中でも、活性化に向けた各種委員会や協議会、憲章などが作られ、現在に至る。

健康的な食品としての着目

- おやきの具によって栄養価は異なるものの、野菜や食物繊維の多さなどから健康的な食品として注目を集める。

生活文化の継承

- おやきは郷土食の中でも、話題の豊かさ、料理方法の多さ、日常生活とのつながりの深さなどから、生活文化を伝える上での役割が大きいとされる。

オリンピックや善光寺などの影響

- 平成に入り、善光寺御開帳や冬季長野オリンピックを契機に新規参入するおやき店が増加する。

- 「長野といえばおやき」というほど特産品として定着する。

- 魚沼地域では、「あんぼ」を地元の特産品として販売する。

(関連ページ)16「スキー」、18「寺社」

これまでとこれからについて考えよう!

社会の変化は、地域資源に様々な影響を与えています。担い手不足や環境変化といった課題に直面する一方で、新しい技術との融合や、これまでの価値を見直すことで、新たな可能性が生まれることもあります。

社会の変化が地域資源にもたらすものや地域資源が今後直面する課題、あるいは地域資源が秘める新たな可能性などを考えてみましょう。

焼くおやきを中心とする地域

焼くおやきを中心とする地域 蒸かすおやきを中心とする地域

蒸かすおやきを中心とする地域 あんぽを中心とする地域

あんぽを中心とする地域 ちゃのこ(そば粉入り)を中心とする地域

ちゃのこ(そば粉入り)を中心とする地域